| �ߘa�R�N12��22��(��)�@SSH���w�̌��[�~�@ |

|

|

|

|

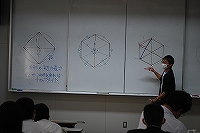

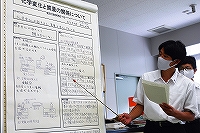

| 12��22���i���j�ɁA���w�̌��[�~���J�Â���܂����B���m��w����6���̐搶�������������A�u���тɃJ���[�𑫂��̂��|����̂��@�\���Z�Ƃ͉����|�v�A�u���鐔��̂͂Ȃ��v�A�u�O���t�̃Q�[���v�A�u�O�p���̏d�ˍ��킹�v�A�u��������̍l������m�낤�I�v�A�u������ƕς������}�ɒ���I�v�Ƃ����U�̓��e�ŁA�w�A�㐔�w�A��͊w�̕���ɂ��Ċw�т܂����B1�N��1���A2�N��17�����Q�����A50���~6�R�}�i�ߑO��3�R�}�A�ߌ�3�R�}�j�ƒ����Ԃ̑̌��[�~�ł������A�R���p�X���g���č�}��������A�ΐ�Q�[���������肵�Ȃ���y�����w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B |

| �Q�N�������ȁu�r��d�H������Ёv�K�� |

|

|

|

|

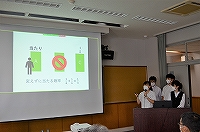

| �V��28���i���j�ɁA�Q�N�������Ȃ̂S�����r��d�H������Ђ�K�₵�A���z�����d�̌����ۑ�ɂ��Ċw�т܂����B�S���̐��k�́A�\�[���[�p�l���ɂ�锽�ˌ���ῂ����A���d�������Ⴂ�Ƃ����ۑ���������邽�߂̉ۑ茤�����s���Ă���A���������̈�Ƃ��Ċ�ƖK����s���܂����B

�ߑO�́A�r��В����瑾�z�����d���ʂ��������ɂ��Ă��b���Ă��������܂����B�܂��A�Q���Q�疇�̃\�[���[�p�l�������郁�K�\�[���[�{�݁i���m�s���l�j��\�[���[�p�l���̌������s�����߂̌����������w���܂����B�ߌ�́ASDGs�ɑ��銈�����e�ɂ��Đ������Ă��������܂����B

���k�����͑��z�����d�ɂ��Ċy�����w�сA�����ʂ��ė�����[�߂�l�q���f���܂����B����̊�ƖK���ʂ��Ċw���Ƃ��A�����̗Ƃɂ������Ǝv���܂��B

�r��d�H������Зl�A�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B

|

| �ߘa�R�N�x�@���Í����w�Z�y�����ȁzSSH�ۑ茤�����\�� |

�����ȉۑ茤�����\��̓�����A�b�v���܂����B���L���N���b�N���Ă������������B������

�������e�[�}�ʁu������SSH�ۑ茤�����\��v����I���͂����灙 |

| �ߘa�R�N�W���P��(��)�@���w���̂��߂̉Ȋw�����u�� |

|

|

|

|

| �W���P���i���j�A�{�Z�֏��w��18���������u���w���̂��߂̉Ȋw�����u���v���J�Â��܂����B�{�Z�̐��k17�����u���Ã`���[�^�[�v�Ƃ��Ď����u���ɎQ�����A���w���̎������T�|�[�g���܂����B

���w���̊F����ɂ́A�E�~�z�^����~�m�[���n�t�������ẲȊw�����̎����A���F�����̎����Ȃǂ�ʂ��āA�̌��I�Ɋw�Ԃ��ƂŁA�T�C�G���X�ɑ��鋻���E�S�����߂�@��ɂ��Ă����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂��A�Ȋw���̐��k�ɂ��t�̒��f��p�����T�C�G���X�V���[���s���A���i���܂�ڂɂ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����ۂ�������A�̊����Ă��������܂����B

|

| �ߘa�R�N�V���Q�S��(�y)�@�R�N�������ȁ@�ۑ茤�����\�� |

|

|

|

|

| �V���Q�S���i�y�j�ɁA3�N�������Ȃɂ��SSH�ۑ茤�����\��s���܂����B���N�x���A�V�^�R���i�E�B���X�̊����h�~������Ȃ���̔��\��ƂȂ�܂����B

��ꂪ���ɂȂ邱�Ƃ�h�����߁A�P�N���͕ʉ��Œ��p���\���悤�ɂ��܂����B�܂��A�A�g�Z�̋��s�{�����R�����w�Z�̌������\�́A�I�����C���Ŕ��\�����Ă��������܂����B��N�x�̓r�f�I���\�Ƃ����`�ŎQ�����Ă��������܂������A���^�E�����Ȃǂ̃t�B�[�h�o�b�N������������߁A���N�x�̓I�����C�����\�ւƕύX���܂����B������l�X�Ȍ`�ł̘A�g��͍����A���ȋ���̔��W�Ɍ��������g�݂��s���Ă��������Ǝv���܂��B

���\��ł́A���o�̕��X����A�������������Ƒ����Č����̖ړI������ɖ��m�ɂ��邱�ƁA�������ʂ̕��͂�����ɒ�ʓI���q�ϓI�ɍs�����ƂŌ����̎���[�߂���ȂǁA��̓I�ȃA�h�o�C�X���A�M�d�Ȍo����ςނ��Ƃ��ł��܂����B

����́A10���ɍs����p��ɂ��ۑ茤�����\��Ɍ����āA�p��Ń|�X�^�[�̍쐬�Ɏ��g��ł����܂��B

|

| �ߘa�R�N�V���Q��(��)�@1�N�������ȁ@�~�j�ۑ茤���T���\�� |

|

|

|

|

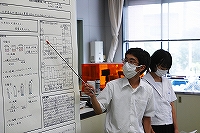

�ߘa3�N�V���Q���i���j�A�~�j�ۑ茤���T�̔��\������{���܂����B�P�w���͉��w����ɂ����āu���ʕۑ��̖@���v���ނɃ~�j�ۑ茤���Ɏ��g��ł��܂������A���̎��g�݂̐��ʂ��|�X�^�[�ɂ܂Ƃ߂Ĕ��\���s���܂����B �J����ԂƖ���Ԃōs�����������ʂ̈Ⴂ�Ȃǂɂ��Ă��G��Ȃ���l�@������Ă��܂����B�܂��A�������ʂ�\�Ŏ������ꍇ�ƃO���t�Ŏ������ꍇ�̈Ⴂ�Ȃǂɂ��Ă����^�����������ȂǁA���̍������\����s�����Ƃ��ł��܂����B

�Q�w������́A�����E�����E�n�w�E���w�̊e����ɕ�����āA���ꂼ��~�j�ۑ茤���U�Ɏ��g��ł����\��ł��B

|

| �ߘa�R�N�U���Q�T��(��)�@1�N�������I�ȒT���̎��ԁu���m���̒n��ۑ�ɂ��āv |

|

|

|

|

�ߘa�R�N�U���Q�T���C�����I�ȒT���̎��Ԃɂ����āC�u���m���̒n��ۑ�v�ɂ��Ă� �u��������܂����B�u�t�͍��m��w ������n��n���Z���^�[ �n��R�[�f�B�l�[�^�[�E�u�t

���@�p���@�搶�B����́u�����\�ȊJ���ڕW�iSDG���j����l���鍂�m�̖��� �v�ł����B �ȉ��C���k���z�ł��B

�E���E�̉ۑ�́u�n���E�i���v�C�u���v,�u�s�����E���a�v�̂R�ɕ������邪�C���̈��ɑ����̖�肪�܂܂�Ă��邱�ƂɋC�Â����B�܂��C��̖��ɂ��ĉ������邱�Ƃ��C���̂��̖�肪�N���������l���邱�Ƃ�����ƕ��������B

�E���E�S�̂���ۂƂȂ�C�����ɂ킽���Ď����\�ȎЉ��ڎw���Ă���̂͐������Ƃ��Ǝv���܂��B�܂��C�������Ԃ������ĂP�V�̖ڕW�����ׂĒB���ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ͈�l�ЂƂ肪���l���ł͂Ȃ��C���������@���������čs�����邱�Ƃ�����Ǝv���܂����B

�E���͍��܂Łu�r�c�fs�v�̂P�V�̉ۑ���������邽�߂ɓ�_���Y�f��r�o���Ȃ�������S�|����Ƃ�����������Ƃ����l���������ł��܂���ł����B�������C�����̊��搶�̍u�����āu�����J���ɂ���č��ꂽ���i�͔���Ȃ��v�C�u�]�����H�ނ��g�������V�s���l����v�ȂNj�̓I�̎��g�݂��l���Ă������Ƃ�����ȂƎv���܂����B

�E�f���Ŏʂ��Ă�����ʂ̂��݂�܂��H�ׂ���H�ו����̂Ă��Ă��邱�Ƃɋ����܂����B�P���łP�l���ш�t���̂ĂĂ���ƌ����Ă��C���܂�������Ȃ������ł����C�ʐ^�����߂Č���ƁC���̂��ш�t�����ǂ�قǐ��E�ɉe����^���Ă���̂��悭������܂����B

�E���E�ɂ͂P�O�l�ɂP�l���n���ŋꂵ��ł���l�����邱�Ƃ�m���āC���{�͌b�܂�Ă���ȂƊ����܂����B���C�������Z�ɒʂ��āC�����̂��߂̒m�������Ă��邱�Ƃ���O�łȂ��C���肪�������ƂȂȂƍĊm�F���܂����B

�E����̍u����ʂ��āC���������ɉ����ł���̂���̓I�ɍl���Ă������Ƃ���p���ɕς�������Ƃ��C���̊��z����������������܂����B���̐��ʂ�2�N������̉ۑ茤�������ɂȂ��C�l����͂���H�͂̌���ɓw�߂Ă��������Ǝv���܂��B

|