盲新聞を作りました!

各学部

その他

学校日記(過去の記事)

2020年度

「3月18日は点字ブロックの日です!」

点字ブロック(視覚障害者誘導用ブロック)は、1967年3月18日、岡山県立岡山盲学校に近い国道2号(現:国道250号)原尾島交差点周辺(現:岡山県岡山市中区)に世界で初めて敷設されました。それにちなみ、日本記念日協会より、3月18日は点字ブロックの日と認定されています。

本校でも、登り旗を立て、啓発活動を行いました。

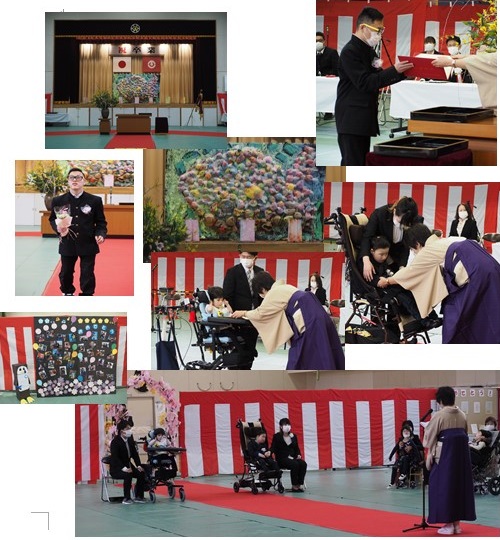

「中学部卒業証書授与式

幼稚部・小学部卒業式を行いました!」

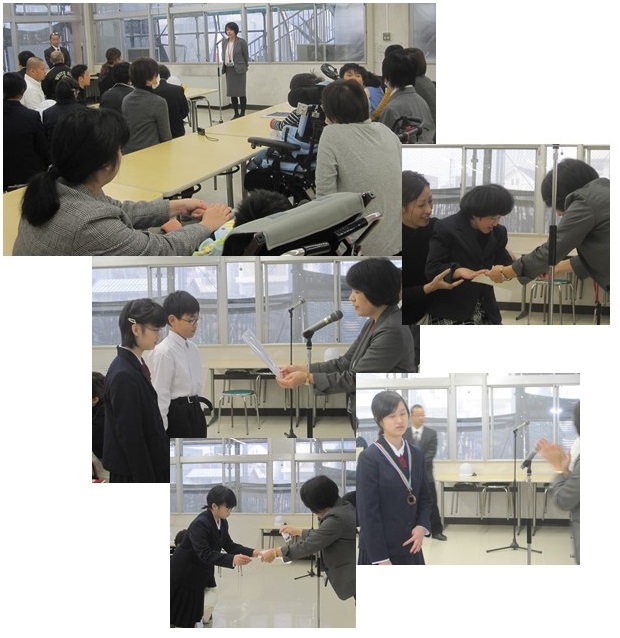

3月12日(金)に、中学部卒業証書授与式、幼稚部・小学部卒業式を行いました!新型コロナウイルス感染症予防対策のため、今年度は中学部・幼小学部に分かれての実施としました。中学部1名、小学部1名、幼稚部1名の卒業生・修了生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。ステージには、幼小学部の合同作品「高知盲スイミー」とランプシェードが飾られ、卒業式を彩りました。

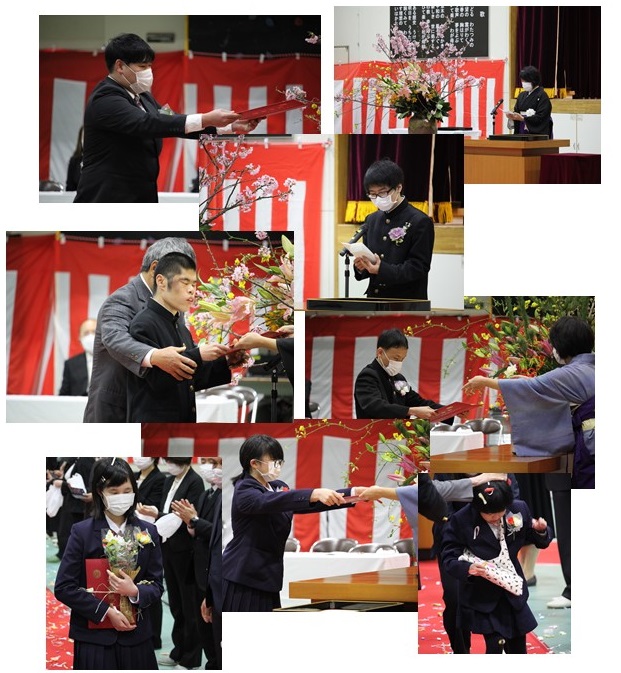

「高等部卒業証書授与式!」

3月1日(月)に、高等部の卒業証書授与式が行われました。

本科普通科1名、本科保健理療科1名、計2名の卒業生が、学び舎を巣立ちました。

卒業生の皆さん、保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。

「お誕生日おめでとう(寄宿舎)!」

2月に誕生日を迎える寄宿舎生がいます。改修後、新しくなった寄宿舎で初めての誕生会です。当日は心を込めて誕生日を祝うメッセージがみんなからプレゼントされました。手作り感満載の誕生会でしたが、寄宿舎生活での大切な1ページとして思い出してください。お誕生日おめでとうございます。

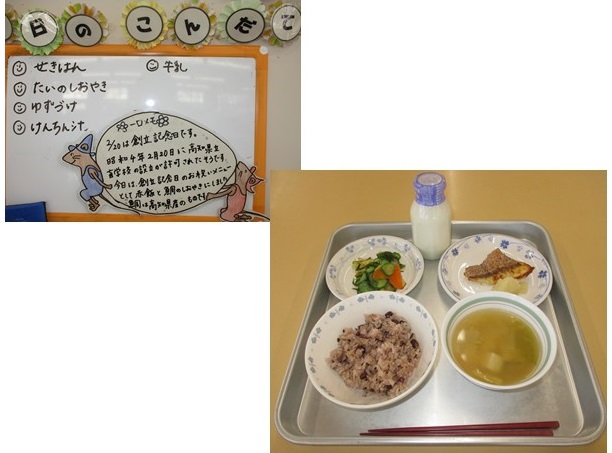

「創立記念日をお祝いする給食!」

本校は、昭和4年に当時の文部大臣より高知県立盲唖学校の設立が認可された2月20日を創立記念日としています。今年、創立92周年を迎えます。

今年の創立記念日は、土曜日で学校が休みだったため、前日の19日の給食は、創立記念のお祝いの行事食でした。献立は、「赤飯、鯛の塩焼き、柚子漬け、けんちん汁、牛乳」でした。コロナ対策で食事をしながら、創立記念日の話をすることはできませんでしたが、お祝いの赤飯や鯛を頂きながら、それぞれが、創立当時に思いを馳せることができました。

「日高特別支援学校のレタスを使った給食!」

2月17日(水)の給食の献立は、「コッペパン、苺ジャム、チキンピカタ、レタスサラダ、インディアンポテト、牛乳」でした。

「レタスサラダ」のレタスは、日高特別支援学校の生徒さんが作業学習で育てたものです。前日のお昼休みには、給食委員会の生徒さんの放送もあり、みんな楽しみにしていました。「レタスサラダ」のレタスは、シャキシャキの食感でとっても美味しかったです。児童生徒たちも、「このレタス美味しいね~!」とっても嬉しそうに食べる様子や、「こんなの作って凄いね!」と、感謝の気持ちを口にする様子が見られました。

前回のセロリに続き、日高特別支援学校の生徒さんが育てた野菜を給食に使わせてもらうのは2回目でしたが、今後もこの取組が継続できると嬉しいです。

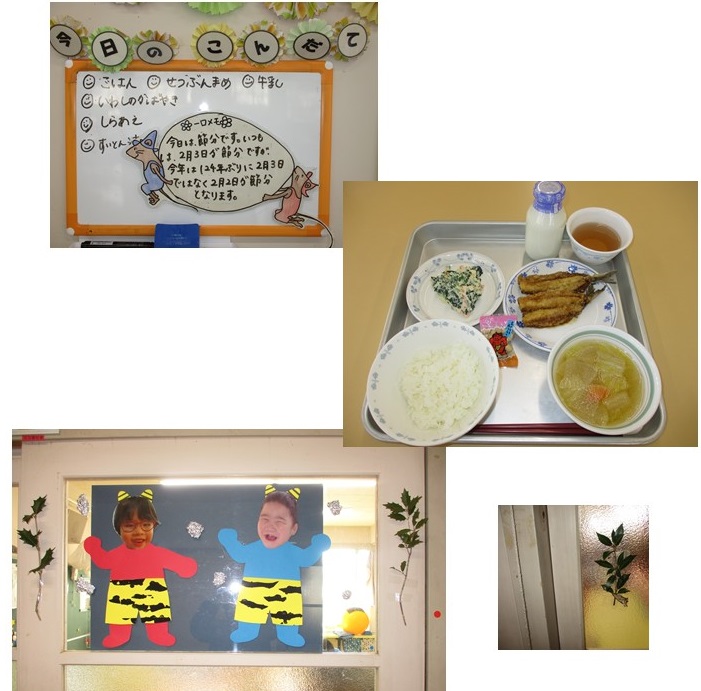

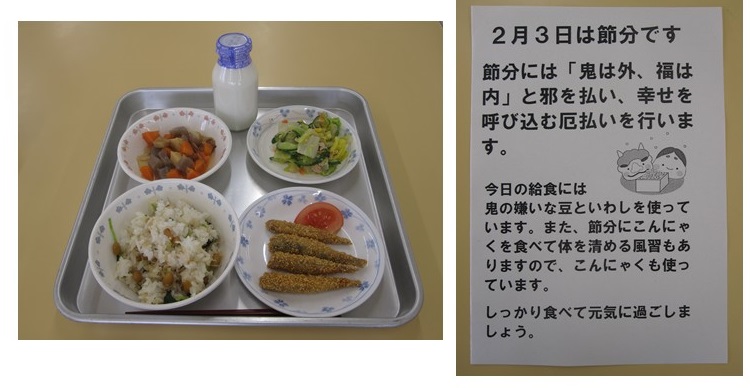

「節分の行事食!」

2月2日(火)の給食は、節分の行事食! 献立は、「ごはん、牛乳、節分豆、イワシのかば焼き、白和え、すいとん汁」でした。

幼稚部や小学部の教室前には可愛い鬼さんや、柊とイワシの頭が飾られたり、豆まきを楽しんだりする様子も見られました。

「コロナ禍の豆まき(寄宿舎)!」

今年の節分は暦の関係で124年ぶりに2月2日とのこと。夕食には恵方巻をイメージした「セルフ手巻き寿司」が出され、今年の恵方である南南東を向いて黙って食べている姿も見受けられました。もちろん舎生から例年より1日早く訪れる「豆まき」についても職員に質問してきます。コロナ禍だからこそ「豆まきをしたい!」という舎生の願いもよくわかります。大声で「鬼は外!福は内!」と叫びたい気持ちを少し我慢してもらい、今回は屋内から中庭の鬼(イラスト)に向かって「豆まき」をすることにしました。「さあ遠慮なく、鬼に向かって豆を投げてくださいな!」でも、心優しい舎生には「かわいい鬼さん」が少しだけかわいそうに思えたのかもしれませんね。鬼さんに、優しく豆を投げていました。

「にこにこ市」開催!

中学部・高等部普通科の生徒が生活単元学習や作業学習等で作成した物や、畑で育てた野菜などを販売する「にこにこ市」を開催しました。今年は、新型コロナウイルス感染症対策もあり、校内の幼児児童生徒、教職員及び保護者のみを対象とし、会場内に入る人数を制限したり、換気をしっかり行ったりなどの配慮を行いながらの開催となりました。

会場となった教室には、生徒の力作や大切に育てた野菜がたくさん並び、お客さんには、どれを買おうか迷っている様子が見られました。生徒たちは、「○○君の作ったのは、どれ?」「○○さんのお勧めは、どれ?」などの質問にも答えながら、自分が作った作品をお買い上げいただいた時には、嬉しそうな笑顔があふれていました。

「フラワーアレンジメント教室!」

2月27日(水)、幼稚部、小学部の幼児児童を対象にフラワーアレンジメント教室を開催しました。これは、公共社団法人日本フラワーデザイナー協会が、平成26年度より「盲学校の子供たちが多くの花を知り、花の世界への興味を広げるサポート・花の宅配便事業」の一環として行われたものです。資材は東京の提携会社から、花の提供と配送は一般社団法人日本花き卸売り市場協会の会員の皆様、講師は公共社団法人日本フラワーデザイナー協会ボランティアスタッフの皆様が担当してくださいました。

当日は、コロナの関係もあり例年より少ない3名の講師の方に来校、指導していただきました。

春を待つ気持ちにぴったりの可愛い花材が準備され、花や葉っぱの香りや感触を味わいながら、一人一人の個性あふれるアレジメントの作品を仕上げることができました。それぞれのご家庭に持ち帰り、素敵に飾られたことと思います。

多くの善意に支えられ、フラワーアレンジメントの教室が開催できたことに、感謝の気持ちでいっぱいです。

「全国学校給食週間の取組!」

1月24日から1月30日は、全国学校給食週間です。

本校でも、学校給食週間の取組が行われています。先週は2回、給食委員会の児童生徒の学校給食週間や給食の献立等についての全校放送が行われました。

本日の献立は、昔の給食を味わってみようということで、「ごはん、牛乳、くじらの竜田揚げ、春雨の中華サラダ、すいとん汁」でした。初めて「くじら」を食べる子どもも、「おいしい!」と笑顔になっていました。

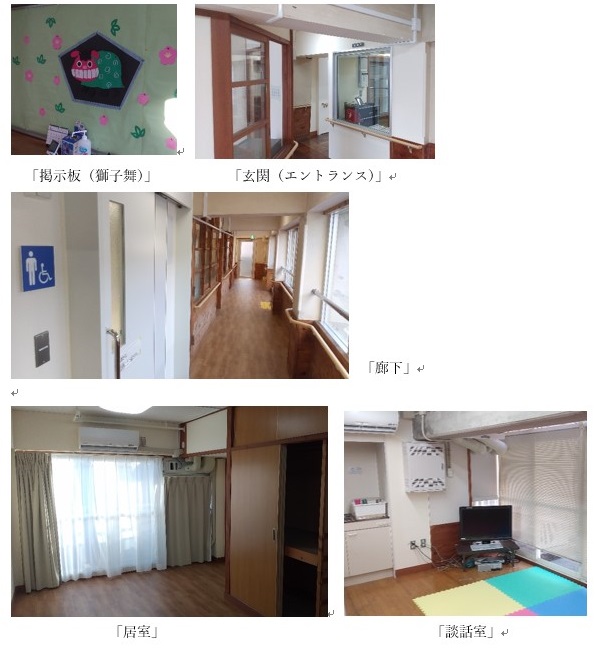

「ただいま、れいめい寮(寄宿舎)!」

寄宿舎の改修工事も無事に完成し、3学期より住み慣れた「れいめい寮」に戻ってきました。以前の施設に比べ、エレベーターが新設されるなどバリアフリー化が進むとともに防火対策の強化、居室の洋室への変更、トイレの改修、エアコンの新設など装い新たな寄宿舎へと生まれ変わりました。舎生のみんなも各自の部屋を模様替えや探索(探検?)活動の毎日です。また、保護者の皆様には年度途中での引越し作業となり、大変、ご不便をおかけして申し訳ございません。新たな門出となった「れいめい寮(寄宿舎)」を今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

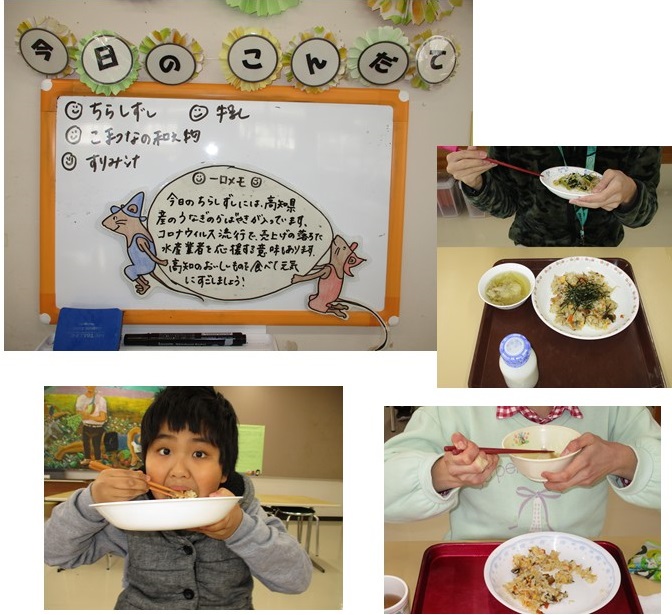

「豪華なちらし寿司の給食!」

3学期が始まり3日目です。各教室では寒さ対策としてエアコンを使用しながら、常時少し窓を開けサーキュレーターでの効果的な換気を行うとともに、加湿にも気を付け、新型コロナウイルス感染症への予防対策を行いながら、学習に取り組んでいます。

今日の給食の献立は、「ちらし寿司、牛乳、小松菜の和え物、すりみ汁」でした。ちらし寿司には高知県産のうなぎが入り、とっても豪華でした。コロナウイルスの流行で売り上げの落ちた水産業者を応援する、高知県の取組を活用したものです。子どもも大人も、「おいしい!」と思わず口にし、食堂には笑顔がいっぱい広がっていました。

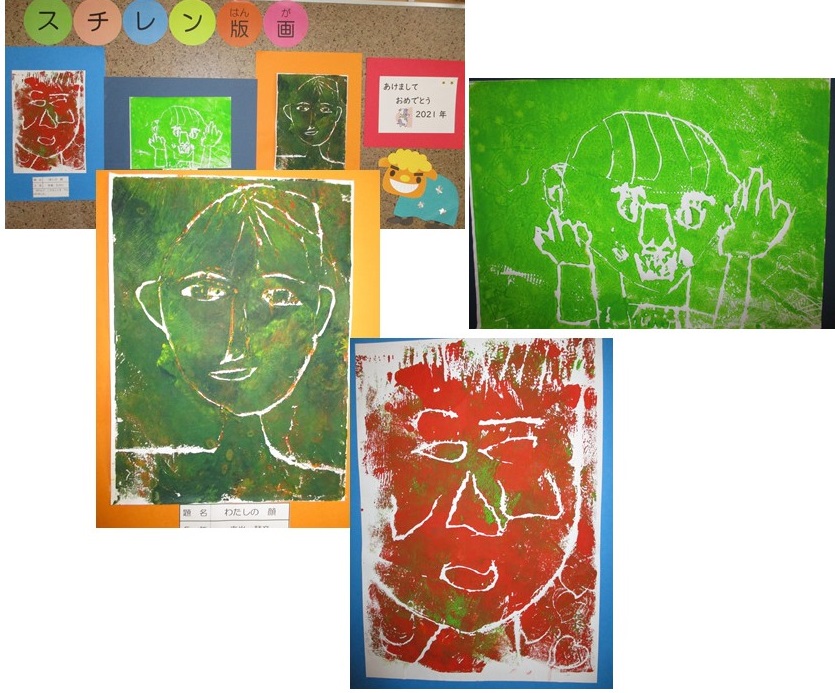

「3学期がスタートしました!」

明けましておめでとうございます。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

今日(1月6日)から、令和2年度3学期が始まりました。例年より2日早い始業式でしたが、各教室には幼児児童生徒の元気な声や、笑顔が戻ってきました。

今年の抱負を聞いてみると、「歩行の練習を頑張りたい!」、「算数の計算を頑張りたい!」、「相手の気持ちを考えて行動すること」などなど、一人一人が自分で考えた抱負を教えてくれました。

新型コロナウイルス感染症の終息にはまだ時間がかかりそうですが、今年も「笑顔・夢・感動あふれる学校」を目指して取組を進めていきます。

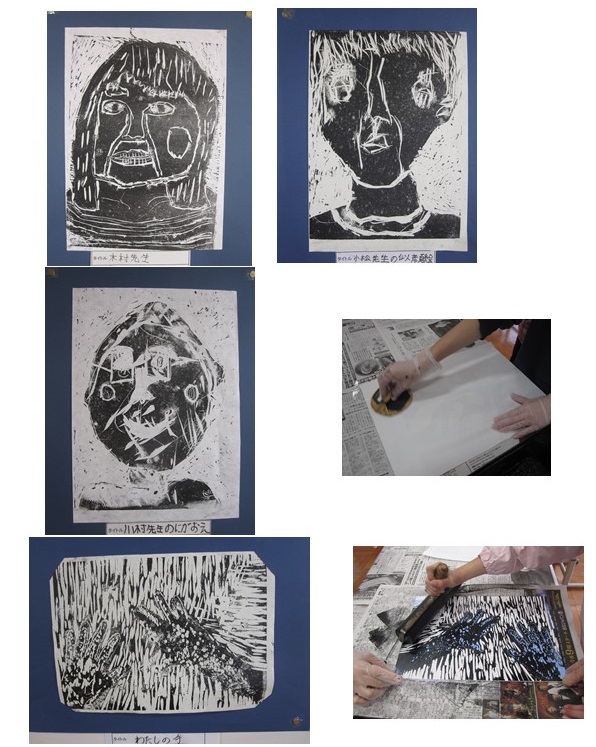

小学部の掲示板には、児童が2学期に作ったスチレン版画の「ぼくの顔、わたしの顔」が飾られています。いきいきした表情に、元気をもらいます。

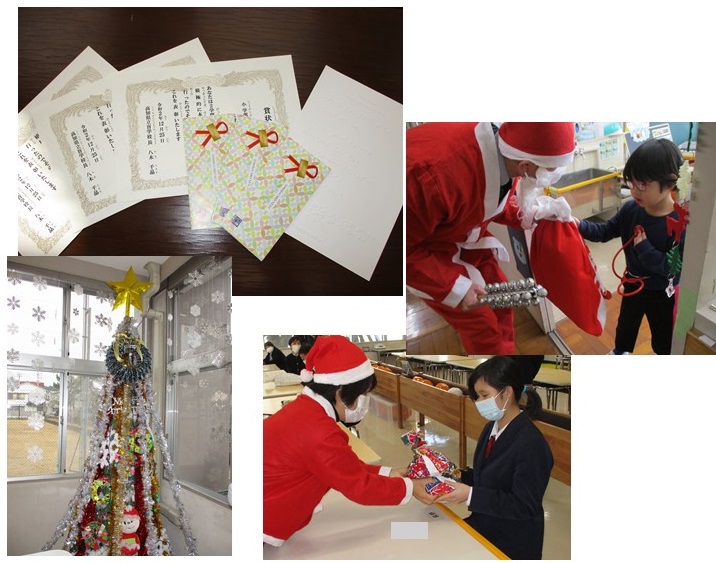

「2学期終業式!」

例年より早く8月27日(木)に始まった2学期が、例年より遅く本日・12月25日(金)、無事終了しました。

新型コロナウイルス感染症対策のため、終業式は各教室で校内放送を聞いての実施としました。終業式後の伝達表彰では、こうち総文の特別支援学校部門の副実行委員長への感謝状や、高知県障害者美術展の入賞、校内読書活動表彰の3名が発表され、各教室で表彰状等を受け取りました。

今学期最後の給食の後には、高知黒潮ライオンズクラブ様からのクリスマスプレゼントが、幼児児童生徒に手渡されました。プレゼントをもらって、みんな笑顔になっていました。

高知黒潮ライオンズクラブ様、ありがとうございました。

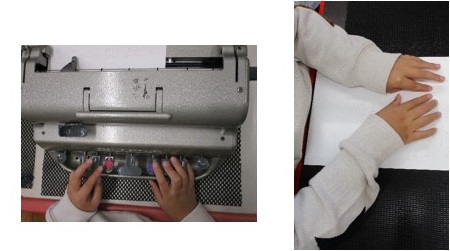

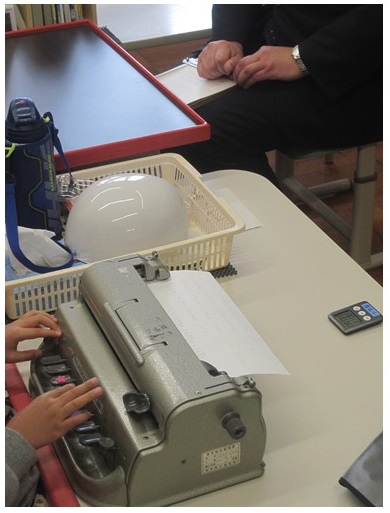

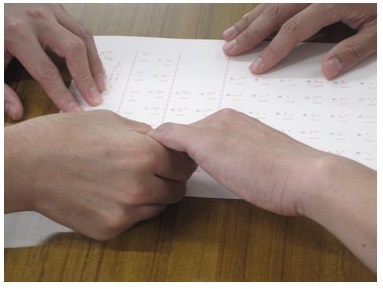

今学期の学習の締めくくりとして、小学部の点字で学習をしている児童2名が、校内点字検定と珠算検定に挑戦しました。静かな教室の中にパーキンスブレーラーで点字の解答を打つ音が響き、緊張した表情で取り組む児童の姿がとても印象的でした。

3学期の始業式には、元気な顔で会いましょう!

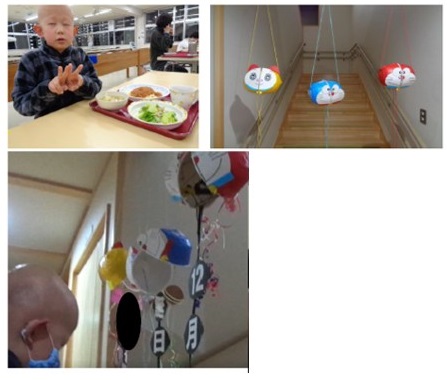

「新入舎生の誕生日(舎)!」

今月は、今年の4月に寄宿舎に入舎した生徒の誕生月です。実際の誕生日はもう少し先の冬休み期間中とのことですが、終業式で帰省する前に寄宿舎では誕生日をお祝いすることにしました。数か月前より対象の生徒さんには職員から「好きな食べ物は何?」、「好きなキャラクターは何?」等、さり気なく聞いていました。本人は「いまさら、何で質問されるのだろう?」と不思議に思っていたに違いありません。そうです!今日のこの日のためだったのですよ。驚くあなたの笑顔が見たくて・・・内緒にしていてごめんなさい。

夕食はリクエストメニュー(ミートパスタ、サラダ、フライドポテト、ケーキ)とともに他の舎生からお誕生日を祝うボイスメッセージも添えられていました。また、寄宿舎の階段には大好きなキャラクターの「くす玉」が3つも並んでいるではありませんか!ひとつずつ紐を引っ張ってみてください。コロナ禍なので大声で「おめでとう!」を叫べませんが、心をこめて「おめでとう!」を寄宿舎の仲間から贈ります。

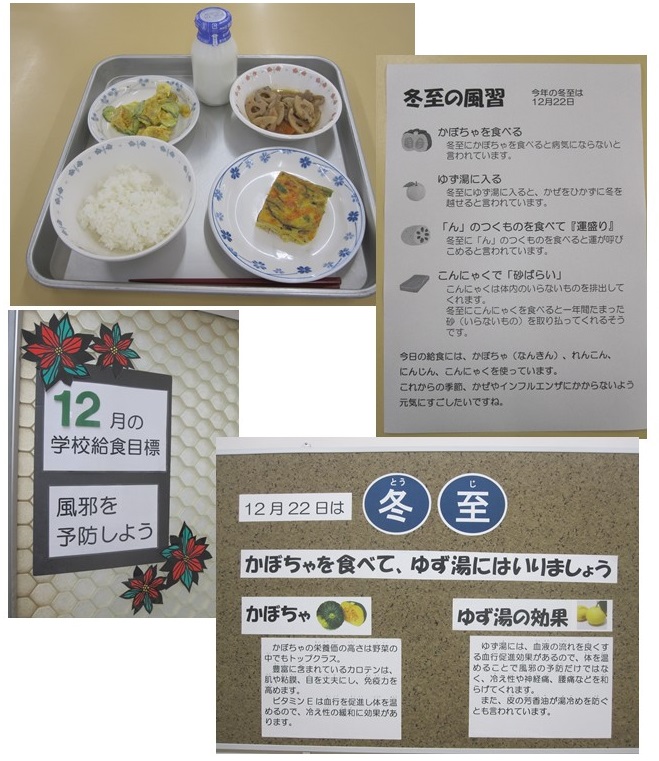

「冬至の行事食!」

12月21日(月)の給食は、冬至にちなんだ行事食でした。献立は、『ごはん、牛乳、魚の柚子風味焼き、小松菜の和え物、かぼちゃのそぼろ煮』でした。冬至と言えば、かぼちゃと柚子湯ですが、学校で柚子湯に入ることは難しいので、その代わりに『魚の柚子風味焼き』が給食に並びました。『かぼちゃのそぼろ煮』もあわせていただきながら、「今日は冬至だね!」「冬至にはどうしてかぼちゃを食べるのかな~?」などの子どもたちの会話が聞こえてきました。

「越前町公園の清掃活動!」

昨年度から毎週木曜日の始業前に、生徒会のメンバーが越前町公園の清掃を行っています。寒さが厳しくなった今週も、鎌や鋏を手に草刈りや、落ち葉拾いを行いました。いつも盲学校のことを気にかけてくださっている地域の皆様に、地域貢献として少しでもお役に立てればと続けています。

「クリスマスツリーの飾り付け!」

食堂の一角に大きなクリスマスツリーと、窓にはオーナメント飾りがお目見えしました。これは、コロナ禍で楽しみな行事等が少なくなっている幼児児童生徒たちに楽しんでもらいたいと、生徒会の理療科の生徒さんが中心となり作成し飾り付けたものです。

クリスマスまでに、各自が作った飾りを思い思いに飾り付けることになっています。幼稚部さんは、星形をパンチで型抜きして貼りつけた可愛いリースを飾っていました。どんな豪華なクリスマスツリーになるか、とても楽しみです。

「等身大自画像が完成しました!」

渡り廊下の掲示板に、小学部児童が作成した等身大の自画像が掲示されています。大きな紙に好きなポーズで寝転んで、先生に輪郭をえどってもらうところから始めました。思い思いの材料を使って、顔や体、洋服の部分に貼りつけ、時間をかけて完成させました。

それぞれの作品には個性が溢れていて、すぐに「わたしはだれでしょう?」クイズに答えることができました。

「高知鏡川ライオンズクラブ様からの時計のプレゼント!」

高知鏡川ライオンズクラブ様から、毎年、新入生に時計をプレゼントしていただいています。今年度も、中学部以上の新入生3名に、それぞれが希望した時計をプレゼントしていただきました。生徒からは「ありがとうございます。とても楽しみにしていました。」「この時計を使って時間管理をし、しっかりと学習に励みたいと思います」「大切にします。」等のお礼の言葉を伝えました。

高知鏡川ライオンズクラブ様、本当にありがとうございました。生徒達の学習やその他の活動の励みになります。

「星に願いを込めて(寄宿舎)!」

職員が、倉庫に保管している「クリスマスツリー」を1年ぶりに談話室内に準備しました。毎年の恒例ですが、これからクリスマスに向けて舎生と職員で少しずつきれいに飾りつけていく予定です。また、飾りつけは「3密」を避け、舎生がひとりずつ時間差で作業をすることにしました。早くもクリスマスプレゼントへの期待を話しながら飾りつけをする舎生。言葉少なげに黙々と作業する舎生など様々。思えば、今年のコロナ禍で一番、影響を受けたのは舎生のみんなでしょうか?そんな普段とは違った2020年もあと1か月あまり。確かに移り行く季節を感じながら「クリスマスツリー」は「みんなの願い」で徐々に色づいていきます。

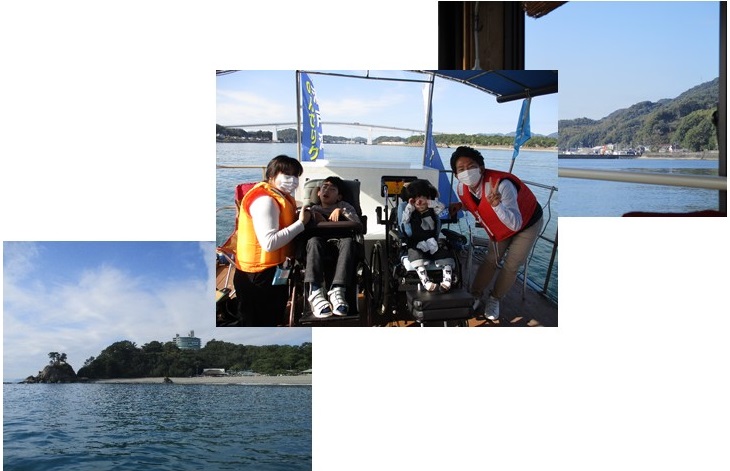

「浦戸湾のんびりクルーズ!」

小学部5・6年生のクラスは今年度修学旅行に行く予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大のため行けなくなりました。その代りとして、高知港から出発する観光遊覧船に乗船し、『浦戸湾のんびりクルーズ』を楽しみました。

クルーズ当日は晴天でとても穏やかな気候で波も高くなく、絶好のクルーズ日和でした。心地いい海の風を浴びながら、1時間少しのクルーズを楽しむことができました。

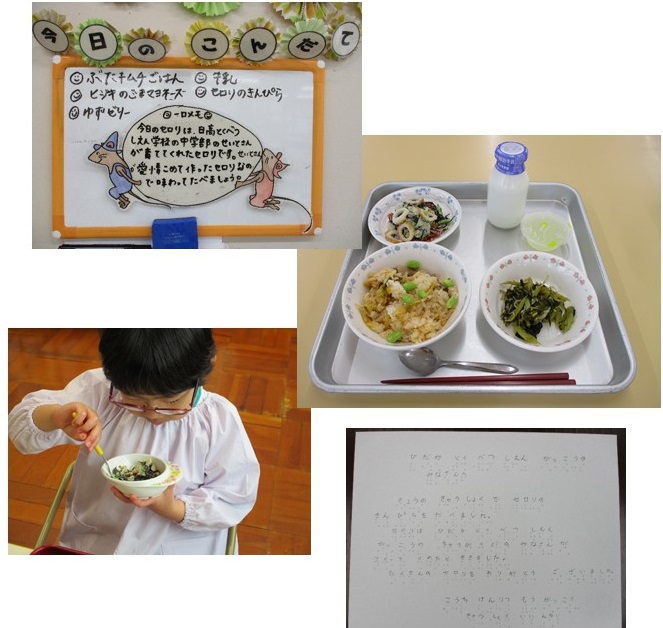

「日高特別支援学校のセロリを使った給食!」

11月19日(木)の給食の「セロリのきんぴら」のセロリは、日高特別支援学校の中学部の生徒さんが作業学習で育てたものを使わせていただきました。青々と立派に育ったセロリが、美味しい給食の一品になりました。セロリがちょっぴり苦手なお子さんも、「このセロリは、日高特別支援学校のお友達が育ててくれたんだよ!」という声掛けに、頑張って食べようとしていました。

給食委員会の小学部の児童が、点字でお礼の手紙を打って送ることにしています。

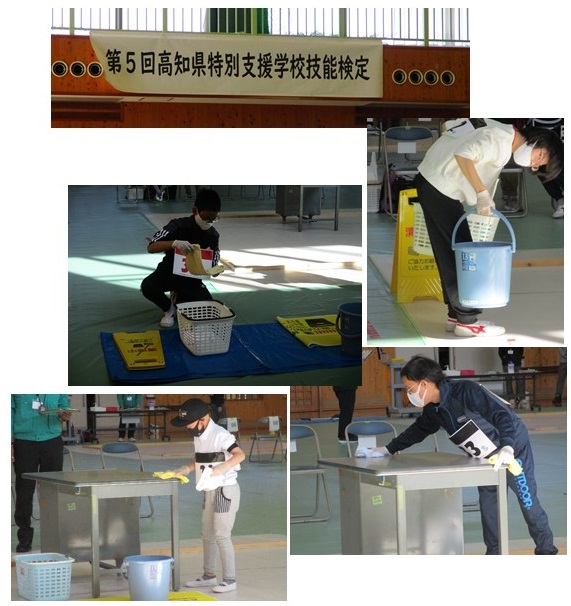

「第5回高知県特別支援学校技能検定!」

11月14日(土)に障害者スポーツセンターで開催された「第5回高知県特別支援学校技能検定」の「清掃部門:机ふき」に、本校の中学部、高等部本科普通科から4名の生徒が出場しました。新型コロナウイルス感染症対策のため会場の中には、最小限の人数が入る形で検定が実施されました。参加した生徒達は、とても緊張している様子が見られましたが、緊張を見方につけて、学習の成果を発揮することができていました。

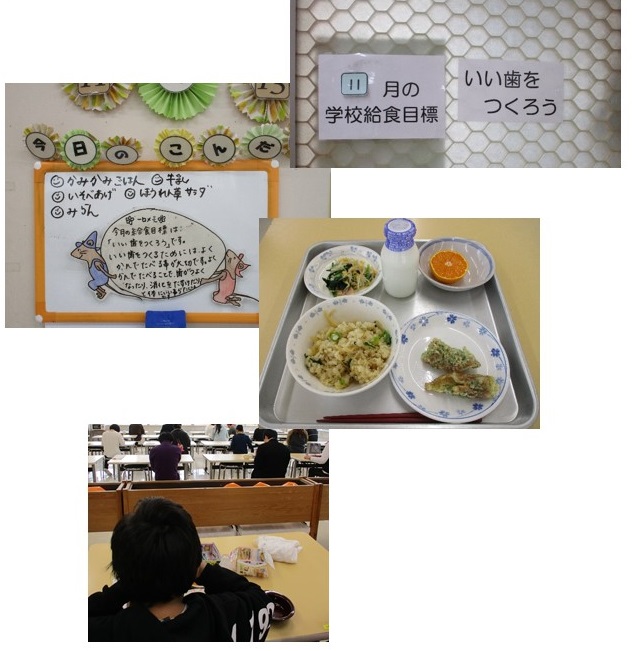

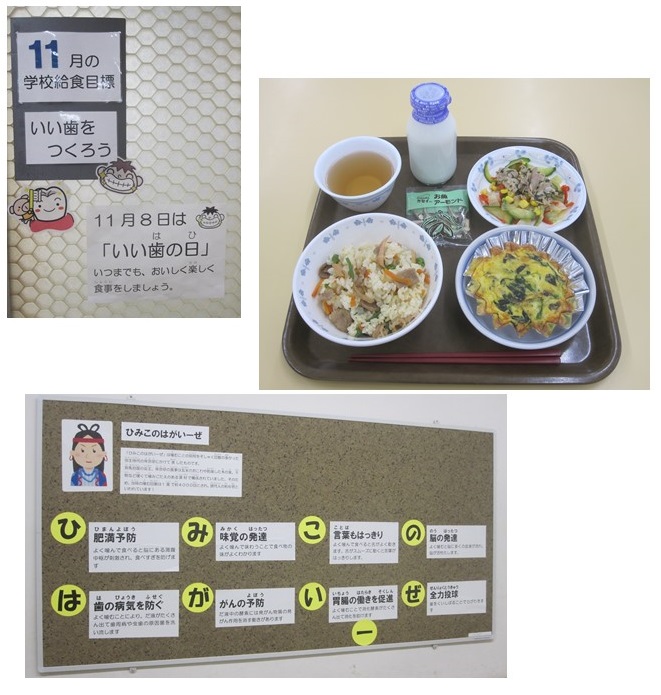

「かみかみごはん」の給食!

11月の学校給食目標は、「いい歯をつくろう!」です。

13日(金)の給食の献立は、「かみかみごはん、磯辺揚げ、ほうれん草サラダ、みかん、牛乳」でした。かみかみごはんは、白米に加えて、さきイカ、小松菜、押し麦が入った混ぜごはんで、カルシウムたっぷり、さきイカの噛み応えや、押し麦の食感を楽しむことができました。新型コロナウイルス感染症対策のため、向かい合って、少しおしゃべりをしながら給食を食べることはできませんが、美味しい給食に笑顔が広がっていました。

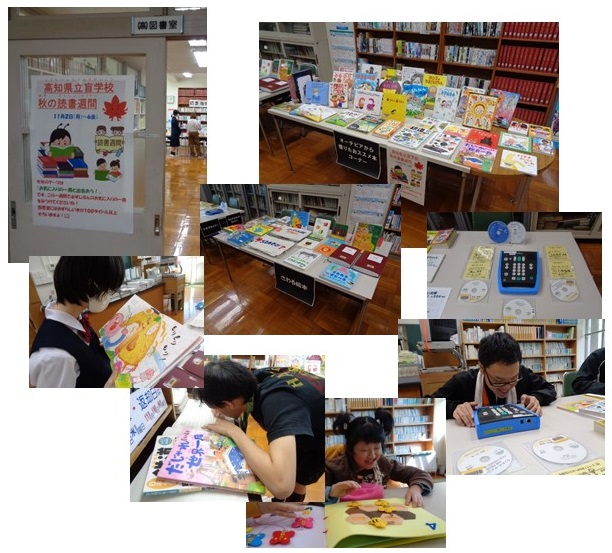

「秋の読書週間!」

本校では、11月2日~6日を『高知県立盲学校秋の読書週間』して、取組を行いました。

今年度のテーマは、「お気に入りの1冊をみつけよう!」でした。オーテピア高知図書館、オーテピア高知声と点字の図書館と連携し、100タイトル以上のたくさんの本やデージー図書等が、図書室に揃いました。お昼休みには、生徒会生徒のお勧め図書が校内放送で紹介されました。例年行っている生徒会による大型絵本の読み聞かせは、密を避けるため残念ながら行えませんでしたが、多くの生徒が何度も図書室に足を運び、この1週間で新しい「お気に入りの1冊」に出会うことができたと思います。

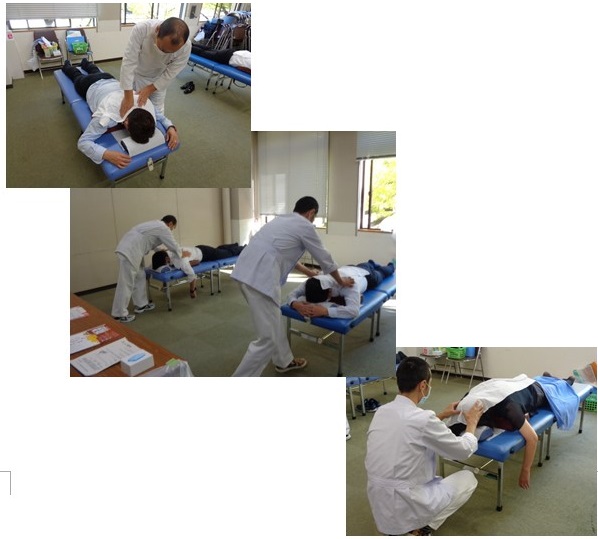

「理療科・須崎市での治療奉仕!」

9月の香美市、10月の高知県庁に続いて、11月6日に本年度3回目の校外での臨床実習に行ってきました。

香美市の時と同じく、日赤高知支部と地域の奉仕団の協力の下で、地域にお住いの方々にあん摩施術を受けていただく治療奉仕の取組です。

今回の会場である須崎市上分公民館には、朝から多くの方々が施術を受けに来てくださいました。3回目の校外での実習とあって、生徒は落ち着いた様子で患者さんに接することができており、症状を聞き取りながら手技を行う部位や力加減を調節しながら丁寧に施術していました。患者さんからは「気持ちよかった」や「楽になりました」などの言葉をいただくことができ、生徒の真剣な表情にも笑顔が見られ、和やかな雰囲気の中で実習を行うことができました。

本年度は新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を徹底して行いながらの実習となりました。昨年までは、ベッドシーツや枕カバーやタオルなどを使って施術用ベッドを準備していましたが、今年はシーツやタオルなどの布類は使用せず、毎回の施術ごとにベッドや枕などをアルコール消毒するようにし、ベッドと枕にはディスポーザブルペーパーをカバーとして使用しました。施術前の検温と施術中のマスク着用については、施術者は当然ですが、患者さんにもご協力をお願いしました。今までには行わなかった取組でありましたが、生徒には貴重な経験になったのではないかと思います。

「11月1日は「日本点字制定の日」(点字の日)です!」

1890年11月1日、東京盲唖学校において開催された第4回点字選定会議において、当時東京盲唖学校の教員であった石川倉治(いしかわくらじ)氏の案が採用されることに決定しました。これを記念して、11月1日を「日本点字制定の日」(点字の日)となっています。

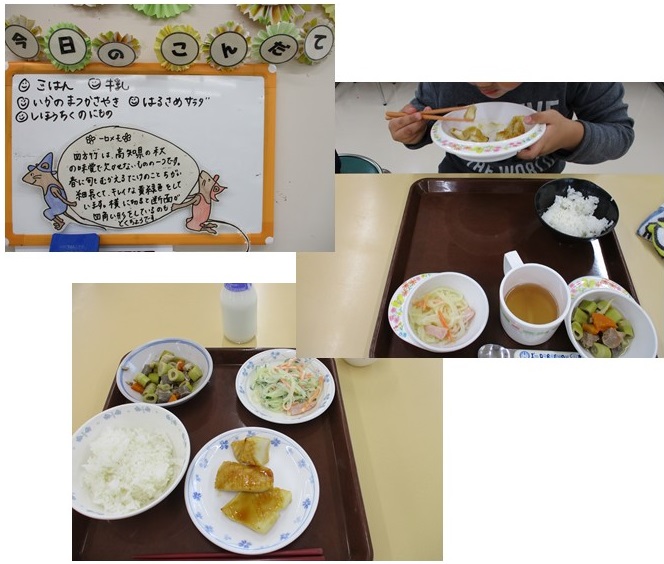

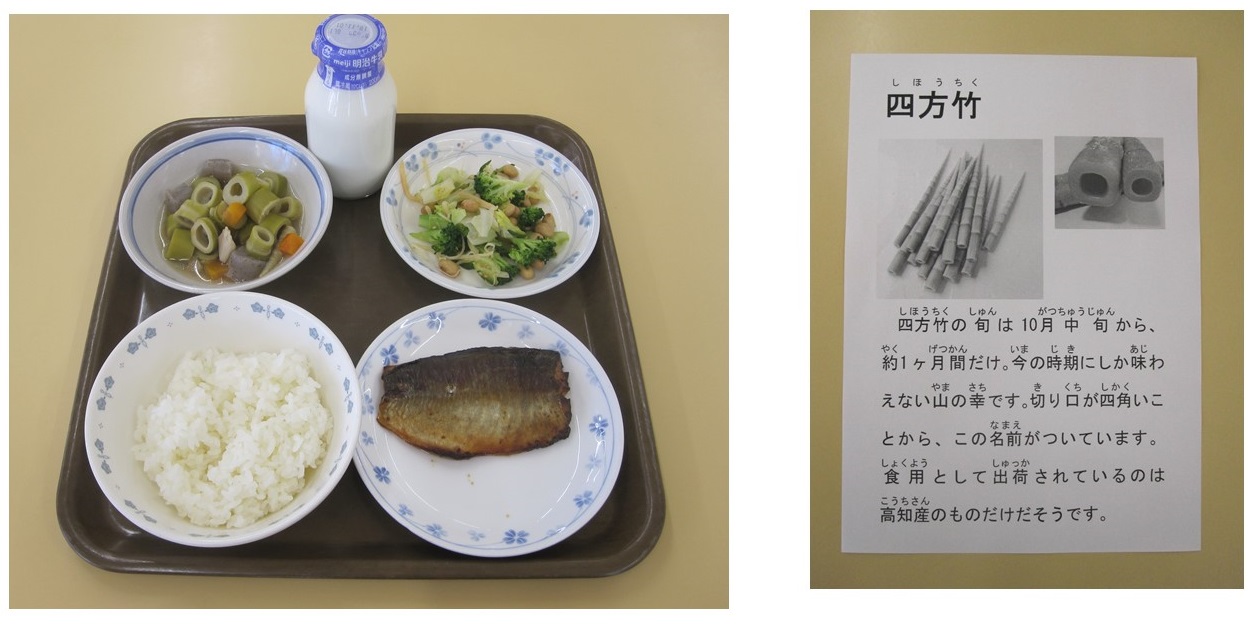

「季節を感じる給食 Part2!」

給食に、高知の「秋」の特産物、『四方竹』の煮物が出ました。他のメニューは、イカの松笠焼き、春雨サラダ、ご飯、牛乳でした。

「僕、昨日も四方竹を食べたよ!」と言う児童もおり、高知の秋の味覚を学校でも家庭でも楽しんでいるようです。「秋」の旬と「高知」をしっかり感じる給食を美味しくいただきました。

「おうちでハロウィーン(寄宿舎)!」

毎年、舎生が楽しみにしていたハロウィーン行事。昨年もそれぞれが仮装して盛大に校内をパレードしていました。寄宿舎の職員も夏休み頃から企画や衣装づくりに取り組んできましたが、今年のコロナ禍。随分と悩みましたが、今年度の仮装パレードは中止することにしました。それでも舎生にとっては楽しみにしていた大切な行事。少しでも気分を味わってもらうために今年は「おうち(舎内)でハロウィーン!」企画となりました。もちろん飾りつけだけではなく、「3密」を避けた内緒の企画も進行中とのこと。舎生の皆さん!当日をお楽しみに!

「幼稚部・小学部ミニ運動会!」

10月23日(金)に、幼稚部・小学部のミニ運動会を開催しました。今年度は、新型コロナウイルス感染症予防対策のため全校での運動会は実施できませんでしたが、各学部で運動会に替わる行事を実施しています。

幼児児童は、それぞれの課題が設定されたサーキットと、「よさこい鳴子踊り」に取り組みました。体育の学習等での取組の成果を、十二分に発揮することができていました。

当日は平日にもかかわらず多くの保護者の皆様が来校くださり、幼児児童の頑張りに大きな拍手を送っていただきました。応援、ありがとうございました。

「理療科校外臨床実習!」

10月20日(火)に高知県庁へ校外臨床実習に行ってきました。

本校の教育活動のことを県民のみなさまに広くしってもらいたい、そして生徒にいっそう成長してもらいたいという願いから、例年保健理療科、専攻科理療科の生徒が県内の施設や企業に出向いて、そこで働かれている方々にあん摩施術を受けてもらうという取組を行っています。今年は、新型コロナウイルス感染症の流行があって、例年のように病院や一般企業での実施は難しい状況でしたが、高知県教育委員会のご協力のおかげで、高知県庁西庁舎の一室を使わせてもらい、徹底した感染予防対策の下で臨床実習を行うことができました。予約は当日までにいっぱいとなり、午前9時30分から午後3時までの日程で、県庁で勤務されている多くの職員の方々にあん摩施術を受けてもらいました。生徒は、症状などを聞き取ってから、経穴(つぼ)の効果や筋肉の部位などについて説明しながら、症状に合わせて丁寧に施術していました。一人あたり30分程度の施術ですが、みなさまから、「気持よかったよ」や「楽になりましたよ」などの言葉をいただくことができ、生徒はさらにやりがいを感じて真剣に施術している様子が見られ、貴重な経験を積むことができて有意義な学びの時間となりました。

「秋を感じる給食!」

10月9日(金)の給食は、秋を感じることができる献立が登場しました。給食のメニューは、『栗ご飯、メヒカリフライ、シソ和え、すまし汁』でした。今月の学校給食目標は「旬を知ろう!」です。秋を感じる『栗ご飯』に、幼児児童生徒は笑みがこぼれていました。メヒカリは、福島県いわき市の魚になっており、常磐を代表する魚とされていますが、高知でもよく食べる魚です。今日のメヒカリは、高知県内で水揚げされた高知県産のメヒカリだそうです。

免疫力を高めるために、「バランスの取れた食事」、「十分な睡眠」、「適度な運動」を、心がけていきましょう。

「芸術の秋!」

芸術の秋!校内でも色々な作品作りに取り組んでいます。その中で、幼稚部の幼児二人の作品を紹介します。素材の感触や色を楽しみながら、制作に取り組みました。

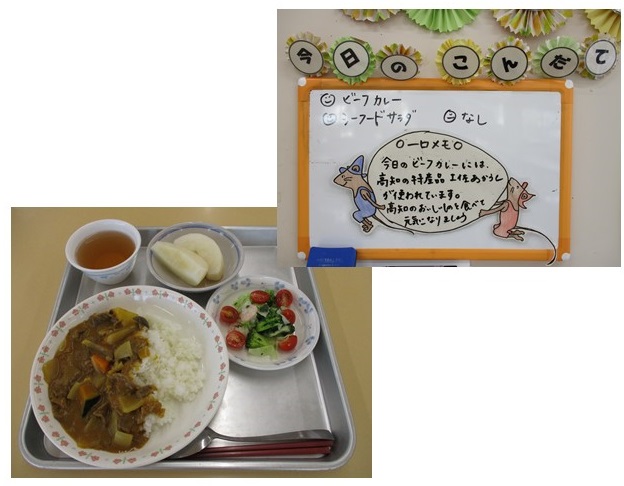

「土佐赤牛を使ったビーフカレーの給食!」

10月2日(金)の給食の献立は、「ビーフカレー、シーフードサラダ、梨」でした。ビーフカレーには土佐赤牛、梨は新高梨と、高知の特産品を使った贅沢な給食でした。幼児児童生徒は美味しい給食に舌鼓を打ちながら、とても満足そうな表情でした。

「体育学習発表会!」

中学部・高等部普通科の体育学習発表会を行いました。本年度は、新型コロナウイルス感染症予防対策として全校での運動会は実施しませんが、日頃の学習の成果を保護者に参観していただきたいと考え、各学部で学習発表会やミニ運動会を実施することにしました。

平日にもかかわらず、多くの保護者に参観していただき、日頃の学習の成果を発表することができ、生徒たちもとても満足そうな表情でした。

「点字ブロックの啓発活動(寄宿舎)!」

寄宿舎の玄関横に「点字ブロック啓発ののぼり(旗)」を掲示しました。本校の寄宿舎は学校から離れており、舎生は毎日、点字ブロックを手がかりとして学校と寄宿舎との間を登下校しています。しかし、残念なことですが、街中に敷設されている点字ブロック上には時折、放置自転車などの障害物のせいで視覚障害者の歩行が妨げられている光景を目にすることがあります。お互いが理解しあうためにも点字ブロックの意味を正しく、皆様にお伝えすることも大切と考えたみんなの願いが込められたアイデアです。今後も毎月、18日には寄宿舎の玄関や塀沿いに掲示していきたいと思います。

ちなみに点字ブロックの日(3月18日)とは岡山県視覚障害者協会が2010年に申請し、認められた記念日です。

「理療科治療奉仕!」

9月17日に香美市山田町の中央公民館で治療奉仕を行ってきました。

本校理療科で授業として行っている臨床実習は、治療行うために必要な基本的な知識や技能を身に着けた2年生以上の学年の生徒が実践経験を積むことができる大切な学習の場で、通常は本校一階に設置した治療室で行っています。年に数回ではありますが、校外に出向いて実習を行うことがあり、その一つが日本赤十字社の高知支部の奉仕団と連携して実施する治療奉仕です。

今年は新型コロナウイルス感染症の流行のため、行うことが難しい状況でありましたが、日本赤十字社高知支部と地域の奉仕団の方々のご協力の下で、検温、消毒やマスク着用など、感染予防対策を徹底して行うことで、安全な環境の中で行うことができました。

この日は、香美市山田町の中央公民館で治療奉仕を行い、朝から数多くの地域の方々が会場を訪れ、あん摩治療を受けてくださいました。治療を受けられた方々からは口々に「気持よかったよ」、「楽になりました」などの言葉をいただくことができ、生徒には笑顔も見られました。やりがいを感じて生徒は、さらに一生懸命治療している様子が見られ、和やかな雰囲気の中有意義な治療実習を行うことができました。

「『よさこい鳴子踊り』推進事業!」

県の『よさこい鳴子踊り』推進事業を活用した授業を実施しています。今年度は新型コロナウイルス感染症予防対策のため全校での運動会は中止としましたが、各学部でミニ運動会や、発表会を実施します。鳴子踊りは、その時に披露する予定です。

外部講師の時久紀恵先生(ダンススタジオ アスティア)には、3週連続で2時間ずつごご指導いただきます。先日2回目の授業が実施されましたが、熱のこもった指導を受け、児童生徒の「よさこい鳴子踊り」も、どんどん上達しています。見えない、見えにくい子ども達にとっても、鳴子は音を出しながら振ったり止めたり、動きがとてもわかりやすいようです。

残り1回の授業と、本番がとても楽しみです。

「リクエストメニューの給食!」

9月17日の給食の献立は、児童生徒からのリクエストメニューの2品「親子丼」「ゆずゼリー」と、さつま芋サラダ、牛乳でした。

「ゆずゼリー」の柚子は、高知県の特産品で、馬路村の物をつかっているものだそうです。

ボリュームたっぷりの美味しい給食に、小学部の児童は「お腹いっぱいになった!」と、とっても満足そうでした。

「2020こうち総文!」

WEB開催となった「2020こうち総文」ですが、かるぽーとでの作品展示も行われ、特別支援学校部門では、各校で制作し胸像が展示されました。

「WEB SOUBUN」のホームページは、10月31日まで公開されています。特別支援学校部門では、各校の学校紹介ビデオや、作品展示等がアップされています。本校も、中学部・高等部普通科の生徒が自分たちで台本から作り、出演、撮影、ナレーション等の役割を分担して制作した学校紹介ビデオをアップしていますので、是非ご覧になってください。

「寄宿舎ミニ夏祭り!」

コロナ禍の今年の夏休み。毎年、楽しみにしていた地元のお祭りや花火大会など多くのイベントが中止になりました。子供たちにとっても「大切な想い出づくり」に少なからず影響を与えたのではないでしょうか?長い2学期もいよいよ始まり、例年よりは短かった夏休みに後ろ髪をひかれている舎生達を少しでも元気づけようと談話室内に「小さな夏祭り」を職員が企画しました。「射的ゲーム」、「金魚つり(おもちゃ)」、「輪投げ」などの懐かしい遊びを露店風に再現。舎生の笑顔を想像していたのでしょうか?準備している職員も童心に帰った様子で自然に笑みがこぼれています。

「校内研修会開催!」

夏季休業中の8月5日に広島県立広島中央特別支援学校(視覚障害を対象にした特別支援学校)指導教諭の樋口正美先生を講師に、「新学習指導要領を踏まえた授業づくり、授業改善について」校内研修会を開催しました。本来なら、広島より来校いただき終日での開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大を受け、感染拡大防止のため校内2会場でのリモートでの半日研修としました。

樋口先生の視覚障害に長年携わってこられた豊かな経験をもとに、具体的でわかりやすいお話を伺うことができました。研修で学んだ内容をしっかりと日々の実践にいかし、本年度の本校学校経営のキーワードである「いい授業しよう!」に向けて取組を進めていきたいと思います。

「2学期が始まりました!」

例年より少し早い8月27日(木)から、2学期がスタートしました。

始業式は、新型コロナウイルス感染症予防対策及び熱中症対策のため、全校放送で行いました。校舎内にも幼児児童生徒の元気な声が聞こえ、活気が戻ってきました。

2学期も引き続き新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底するとともに、熱中症等にも配慮し、幼児児童生徒が充実した学校生活を送れるよう取り組んでいきたいと思います。

「一学期終業式を行いました!」

7月31日(金)、例年より遅い一学期の終業式を体育館で行いました。

終業式後の伝達表彰では、読書活動に活発に取り組んだ3名の児童生徒の表彰等を行いました。これからも図書室をどんどん活用してください。

新型コロナウイルス感染症の再拡大が心配される状況ですが、8月27日(木)の2学期始業式には、みんな元気に揃うことを願っています。短いですが、楽しい充実した夏休みを過ごしてください。

「余暇時間の過ごし方(寄宿舎)!」

新型コロナウイルス感染症対策は寄宿舎生の余暇時間の過ごし方にも少なからず影響を受けています。以前は余暇時間を使い、気軽に近くのお店にも楽しそうに出掛けていました。

自室で過ごす日々が続き、さすがに最近ではゲームやDVDを見て楽しんだりすることにも少し飽きてきた様子。移動販売車にヒントを得た職員の企画で談話室内に寄宿舎生専用の小さな「お楽しみコーナー(期間限定の駄菓子屋さん)」を開店しました。

「舎生のみなさん!いらっしゃいませ!日頃学習した算数(数学)の出番ですよ!(気分転換も兼ねて)大切なお小遣いと相談して大好きなお菓子はいかがですか?」

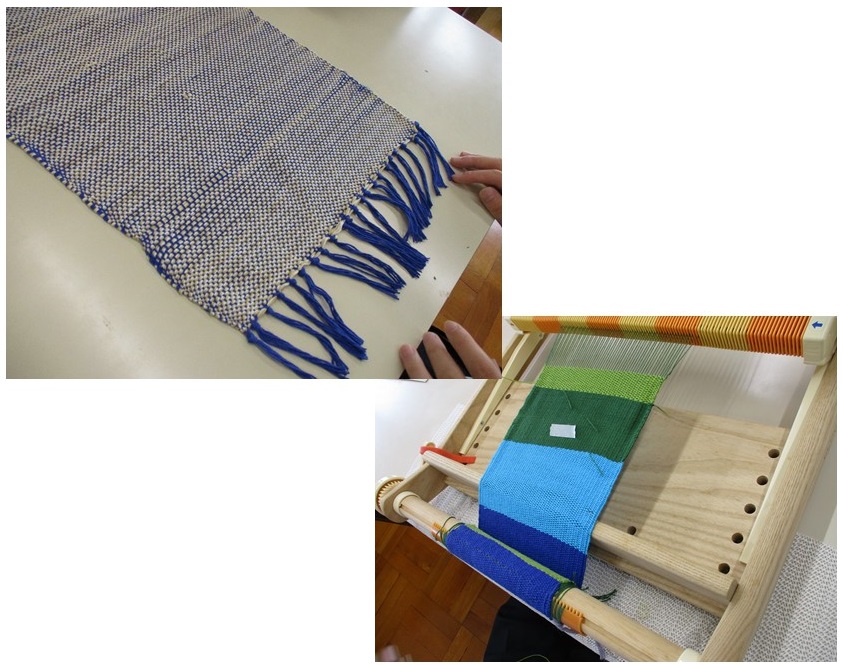

「丹精込めて織りあげた作品!」

高等部本科普通科1年生の家庭総合で、素敵な作品を織り上げていました。

1名の生徒の作品は、縁にフリンジも付け、マットが完成していました。もう1名の生徒の作品はもう少し織り、小物を作りあげるそうです。自分で織り上げた作品、大切に使う事でしょう!

「2020こうち総文出品作品!」

こうち総文に出品する中学部、高等部普通科生徒の胸像作品が、次々に完成しています。テーマは、「笑顔の自分の顔」! それぞれ、とても個性あふれる「自分」を表現しています。

かるぽーとの会場に、他の特別支援学校の皆さんの作品と一緒に、400体近い胸像が大集合して飾られるのがとても楽しみです!

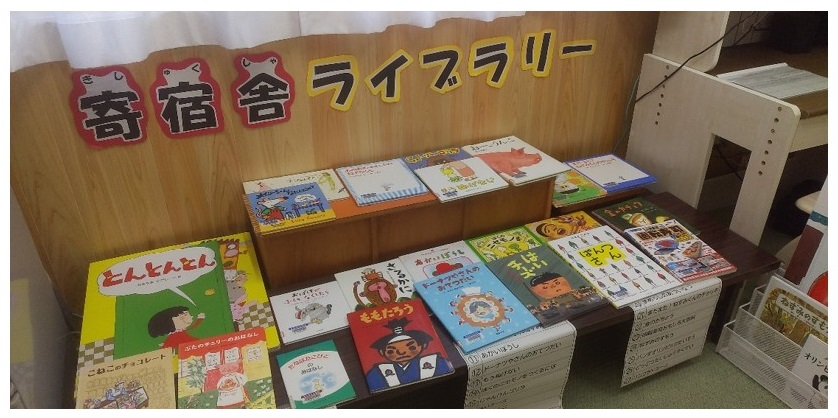

「寄宿舎ライブラリー開設!」

寄宿舎生活においても新型コロナウイルス感染症対策として余暇時間を自室で過ごす時間が増えました。舎生が持ち込んだ家庭用ゲーム機はいつも人気の的です。時間も忘れてゲームばかりに夢中になっている舎生を心配した大人達(教職員)は図書室の先生と協力してミニライブラリーを談話室内に設けました。オーテピアとも連携し、舎生たちの興味関心を引きそうな絵本や録音図書などを取り揃えたつもりですが、果たして喜んで手に取ってくれるのでしょうか?

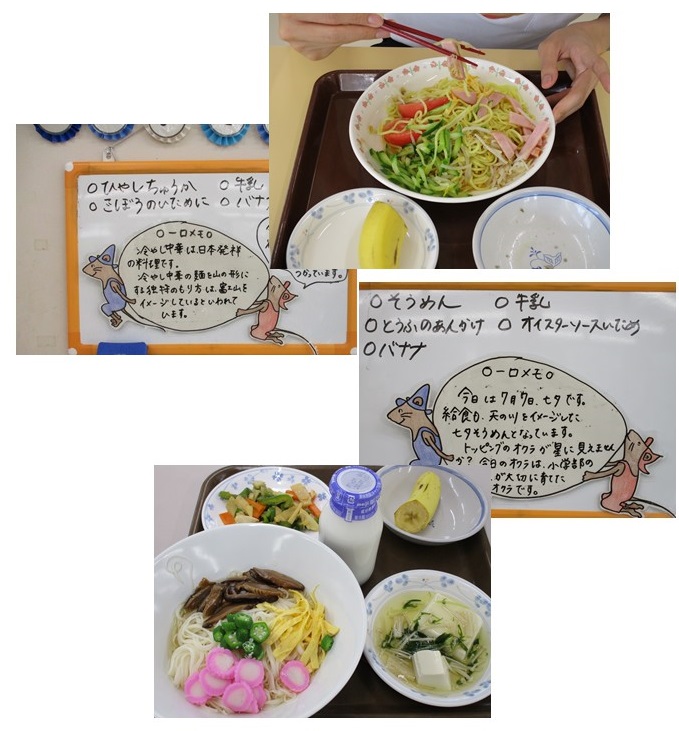

「児童生徒が育てた野菜を使った給食!」

6月29日の『冷やし中華』のきゅうり、7月7日の『そうめん』のオクラは、児童・生徒が生活科や生活単元の学習で育てたものでした。

それぞれの児童生徒は、給食の場面で、「きゅうり、ありがとう!」や、「○○君が育てたオクラ、お星さまの形やったね!」などの感謝の言葉を掛けられ、とても嬉しそうでした。

「治療室の再開に向けて!」

治療室では県内の新型コロナウイルス感染状況により、臨時休業等もあり外来患者様を対象とした実習をお断りせざるを得ない状況でした。学校再開後、生徒たちは治療室の再開に向け、外来患者様に見立てた教職員を施術するなどひたむきに理療技術の向上に励んできました。

いよいよ7月13日からは外来患者様を対象とした臨床実習を再開することとなりました。再開にあたり、関係者一同が新型コロナウイルス感染症の予防対策を徹底しながらの実習となります。外来患者様にはご不便をおかけする場面もあろうかと思いますが、生徒たちも練習の成果が思う存分に発揮できる機会を大変心待ちにしています。

「コロナ疲れ、癒して笑顔に!」

中学部・高等部の生徒の取組が7月3日(金)の高知新聞朝刊に「『コロナ疲れ』癒して」と題して掲載されました。取材を受けた生徒たちは、自分が写っている写真や記事をみつけて、大喜びでした。

こうち総文で販売する予定だったアロマストーンを、TSUTAYA3店舗に置いて頂き無料配布することになり、袋詰めやメッセージカード作成をしているという記事でした。3名の生徒のインタビューも掲載されています。新聞の記事を見て、早速電話での問い合わせが学校にもあり、生徒達に伝えるととても喜んでいました。

袋詰めした100セットのアロマストーンを、今日、生徒たちの手でサニーマートグループのウイルに届けに行きました。明日4日(土)から店頭に置いて頂けることになっています。生徒たちが心を込めて制作したアロマストーンが、お手元に届き、癒しのお手伝いができれば幸いです。

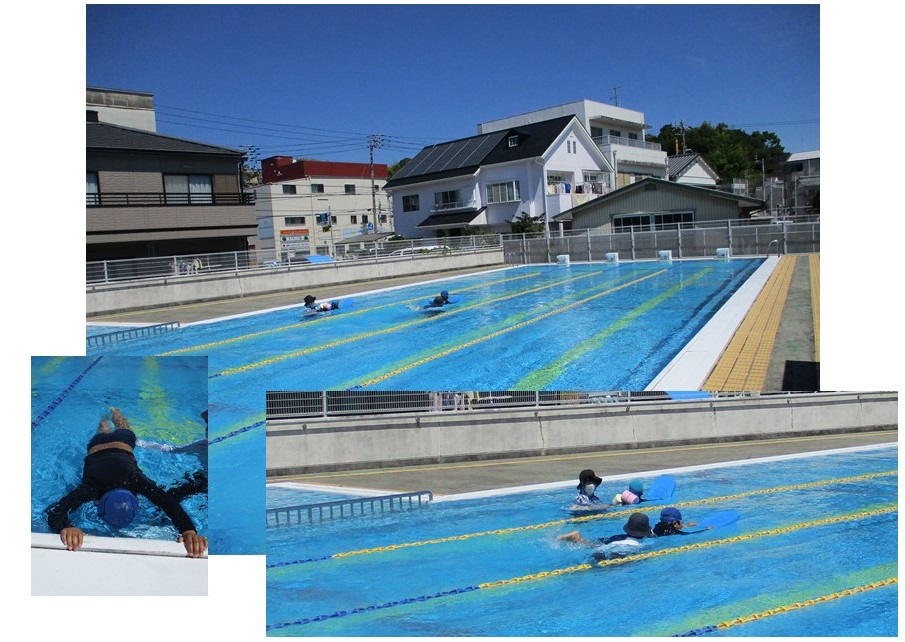

「プールでの水泳の学習!」

小学部2年生の児童2名が、プールで体育の授業を行っていました。本校では、新型ウイルス感染症予防対策に努めなが、プールでの水泳の学習も行っています。

梅雨の晴れ間に、気持ち良さそうに水の感触を楽しみながら、プールで水しぶきをあげていました。

「幼稚部の給食場面!」

幼稚部の幼児も毎日給食を食べています。少しずつ自分でできることが増えていることに、嬉しい驚きを感じます。牛乳ビンをしっかりと両手で持ち、こぼさずに飲んだり、使ったおしぼりをケースに入れて蓋を閉めたり、自分でできることが増えると、どんどん世界も広がっていきますね。

「視覚障害者用そろばんを使っての学習!」

点字では筆算をすることができないので、点字を使って学習を進めている児童は、指が軽く触れても動かない視覚障害者用そろばんを使って、珠算の学習を行います。

小学部2年生の教室では、そろばんを使って、引き算の確かめを行っていました。

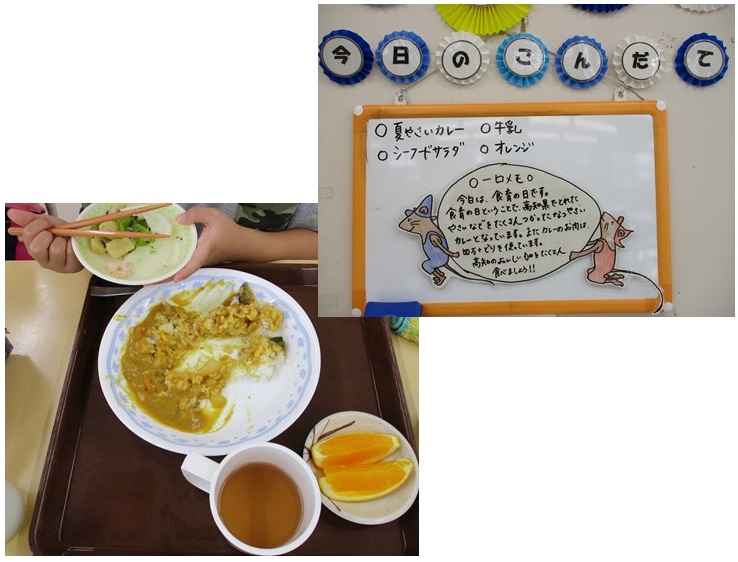

「食育の日の給食!」

6月は「食育月間」、毎月19日は「食育の日」です。これにちなみ、6月19日(金)の給食は、高知県産の食材をたっぷり使ったメニューでした。幼児児童生徒は、高知産の野菜と四万十鳥がたっぷり入った『夏野菜カレー』や、「シーフードサラダ」を美味しそうに食べていました。

「寄宿舎生徒会活動(ビデオ会議)!」

寄宿舎の生徒会活動も新型コロナウイルス感染症対策に基づいて昨年度とはずいぶんと様相が異なります。いわゆる「3密」を避け、話題のビデオ会議システムを使い、各自の居室から参加する方法で今年度初めての生徒会(会議)が行われました。

お互いに食事時以外は居室で過ごすことが多い中、はじめてビデオ会議システムに参加する舎生もおり、パソコンの画面越しに聞こえる声や姿に興奮を隠しきれない様子でした。

ちなみに、会議のテーマは「リクエストメニュー」と日課である「学習時間の約束事」の2つでした。

「オクラの観察!」

小学部2年生の生活科の授業で、栽培しているオクラの観察をしていました。全盲の児童が、両手を使ってじっくり触察をしながら、たくさんの気づきを発表していました。この授業には理療科の全盲の教員もST(サポート・ティーチャー)として参加しており、児童が気付かなかったことを、手を添えて一緒に触りながら、気付きを促していました。

「今日から学校再開!」

本日5月25日(月)から、学校が再開しました。

元気な幼児児童生徒の声や、笑顔が学校に戻ってきました。

学校では、新型コロナウイルス感染症対策への取組を進めています。

給食も3密を避け、1テーブルに1人ずつ、向かい合わずに食べています。給食の前後にしっかり丁寧に手を洗うよう栄養士さんが、手作りのキャラクターを掲示してくれています!

「入学おめでとうございます。!」

4月7日に、中学部1名、高等部普通科5名、高等部専攻科理療科1名の計7名の新入生を迎える入学式を行いました。新型コロナウイルス感染症対策のため、限られた人数の出席でしたが、暖かい雰囲気の中で入学を祝うことができました。

「ご卒業おめでとうございます!」

3月1日(日)には高等部、3月13日(金)には中学部の卒業(修了)証書授与式が行われました。高等部は本科普通科2名、専攻科理療科1名の計3名が学校教育を終え、社会へと旅立ちました。中学部の5名の卒業生は9年間の義務教育を終え、次のステージへ進みます。

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、例年とは少し違う形での卒業式となりましたが、卒業という節目をお祝いすることができました。

卒業生の皆さん、保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます!

「大空へはばたけ!(寄宿舎)」

本年度最後の寄宿舎掲示板は卒業生を含む舎生全員の似顔絵が描かれた風船です。色とりどりの風船はまさしく年齢も性別も様々な生徒達そのものを表しています。

新年度(令和2年度)は改修工事のため仮住まいとなる新しい寄宿舎へ1年間だけ引越す予定なので、お互いに励ましあいながら寝食をともにした「れいめい寮(寄宿舎)」ともしばしのお別れです。たくさんの思い出がつまった場所とのお別れは寂しい気持ちも募る一方で、風船に描かれた生徒ひとりひとりの自信に満ちあふれた顔がとてもたくましく、まさに大空へと飛び立とうとする姿にも重なります。

れいめいとは「夜明け・明け方」を意味する言葉だそうです。苦しい時もあるかもしれませんが、きっと素晴らしい未来に出会えると信じています。

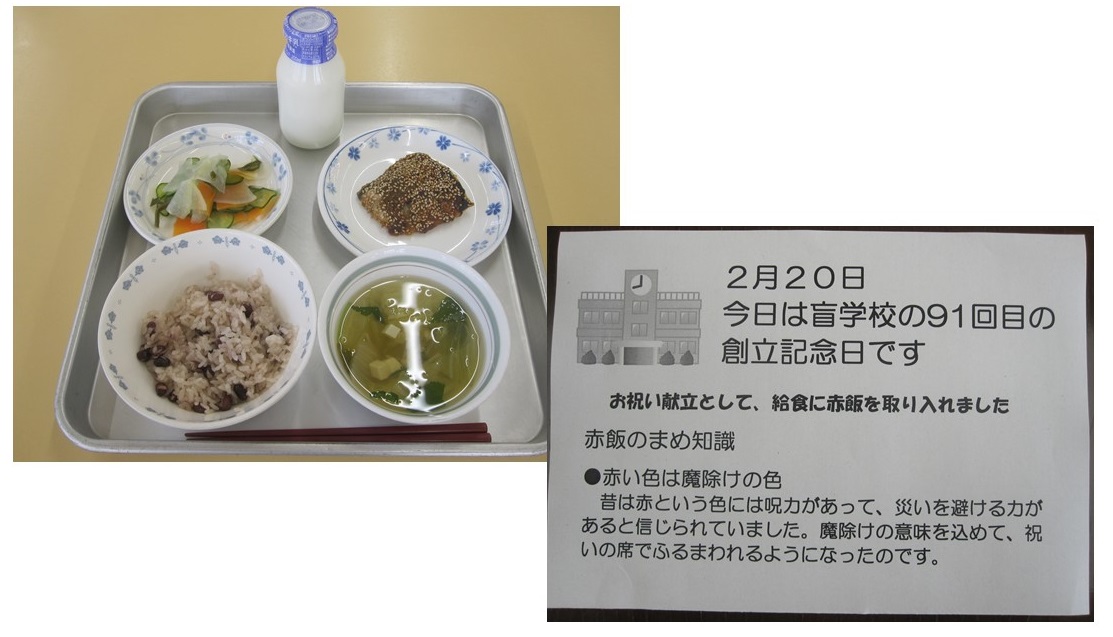

「2月20日は創立記念日です!」

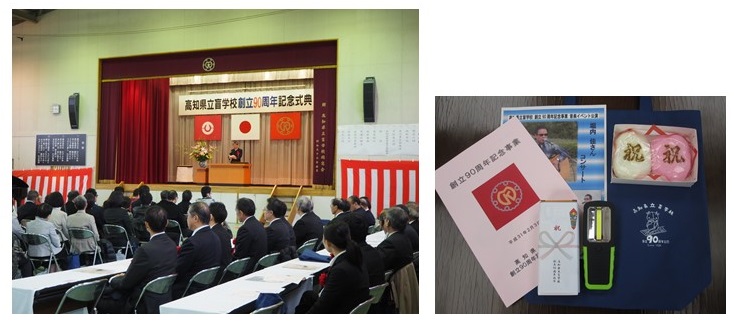

2月20日(木)は、本校の91回目の創立記念日です。昨年は創立90周年の節目の年として、記念式典を行いました。

昭和4年2月20日に高知県立盲唖学校設立が認可され、この日を創立記念日としています。最初は仮校舎でしたが、その年の7月に高知市江ノ口浦別当(現在の愛宕町)に、新校舎が落成しました。創立当時は、盲部32名、聾唖部22名の合計54名、盲部は中等部鍼按科18名、同別科5名、初等部9名の4学級でスタートしたそうです。

給食の献立にはお赤飯が出され、皆で創立記念日を祝いました。

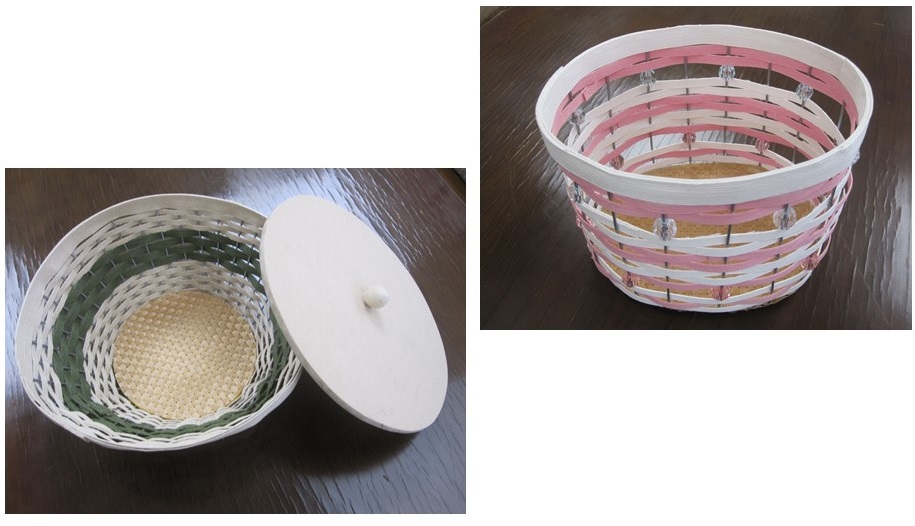

「中学部美術の授業!」

中学部3年生の美術の授業「何を入れる?マイバスケット」という単元での、完成作品です。2名の生徒が、まずは何を入れるかを決め、それに合わせて形や大きさ、色、装飾等をデザインし、作品作りに取り組みました。生徒それぞれの個性が光る作品が完成しました!

「小学部マラソン大会!」

小学部では、体育の学習の一環としてマラソン大会を実施しました。当日は残念ながら体調不良等で参加できない児童がおり、小学部1年生2名での実施となりました。全盲の児童は、正方形のコースの角に立つ教員の声と拍手を頼りにその音に向かって走り、「3、2、1」の合図で角を曲がります。弱視の生徒は、自分が走った週数が分かるように、準備されたカードを一周走るごとに、引っ張ります。参加した2名は多くの声援を受け、10分間、それぞれの目標を目指して頑張って走りました。結果は、2名とも目標を達成し、練習より良い記録を出すことができました。頑張ったね、お疲れ様でした!

「節分行事!」

2月3日(月)の節分には、盲学校にも「鬼」がやってきました。全盲のお子さんにも居場所がわかるように、鬼さんは太鼓を叩きながらの登場でした。プレールームにいた幼児児童は、準備していた新聞紙を丸めた玉を鬼さん向かって投げ、見事退治しました。その後は、それぞれの教室に鬼さんが来ないように、ヒイラギの小枝にイワシの頭を刺した魔除けを、教室の入り口に飾っていました。

給食の献立も節分の行事食で、大豆とおじゃこの混ぜご飯、けんちん汁、福豆が出されました。

「茶道体験!」

高知桜ライオンズクラブさんのご厚意により、茶道体験を行いました。児童生徒は、お菓子の説明を受けた後、ライオンズクラブの方に手を添えていただいたり声掛けをしていただいたりしながら、茶筅で自分がいただくお抹茶を立てました。お抹茶を初めていただく児童生徒もおり、「苦~い!」と、少し顔をしかめる生徒や、「もう一服いかがです?」の問いかけに「お願いします。」と、2服目を頂いた生徒もいました。高知桜ライオンズクラブの皆様、有意義な体験をさせていただきありがとうございました。

「学校給食週間!」

1月24日~30日は学校給食週間でした。1月の学校給食目標も「学校給食について知ろう!」で、24日の献立は給食の始まりを参考にしていたり、その他の日も高知県の地場産物や郷土料理を取り入れた献立でした。最終日の30日は、メインのおかずを「あじフライ」または「チキンフライ」のどちらを希望するのかを事前に選ぶ、チョイスメニューでした。当日は、それぞれが選んだおかずを、美味しくいただきました。

「第3回藁工ミュージアムワークショップ開催!」

今回のワークショップは、長年(1975年~1998年)千葉県立盲学校で美術教育に携わり、視覚障害の子供達に造形指導を行うと共に自らも造形作家として活動されてきた西村陽平氏による粘土のワークショップでした。

20kgの粘土の塊を前に最初は少し戸惑っていた子どもたちも、粘土を切る道具を使って粘土を切り、どんどん高く積み上げる活動を行いました。何度も何度も粘土を切り、積み上げる中で、粘土の感触に慣れ、感触や形を楽しんだり、空間に気付いたりしながら、作品が完成しました。

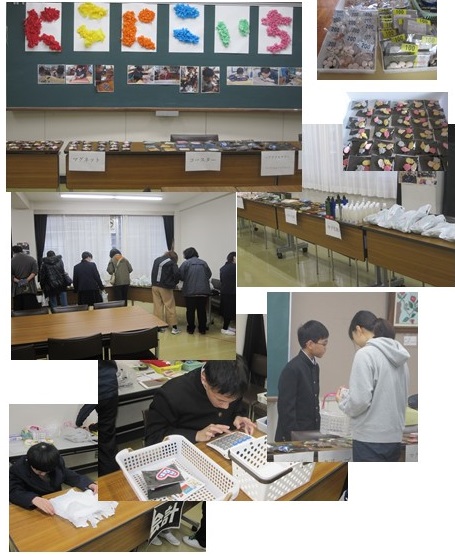

「にこにこいち開催!」

中学部・高等部の作業学習等の時間に製作した品物を販売する「にこにこいち」を開催しました。開始時刻になると、大勢の在校生や教職員、保護者で大賑わい! 品物も飛ぶように売れ、大盛況でした。生徒達も、自分が作った品物を進めたり、呼び込みや、レジ、袋詰めと大活躍でした。

「1月の寄宿舎掲示板!」

大寒を過ぎたとはいえ、まだまだ寒い日が続いています。寄宿舎でも暖かい場所を探してはその周囲にみんなが集まって余暇時間を過ごしている光景をよく目にします。また、起床や登校準備が普段よりも遅れがちになり、寄宿舎の先生に促される姿も心情的には理解できます。

掲示板の雪だるま達の表情もそんなみんなの気持ちがよく表れているように感じます。さあ、春はもうすぐそこまで来ています。「寒さに負けず、もうひと頑張りしましょう!」

「寄宿舎地域交流活動!」

寄宿舎の地域交流と理解啓発活動の一環として近隣商業施設(ローソン様)のご協力により、店頭にてポケットティッシュと寄宿舎生手作りのしおりを配りました。来店するお客様や従業員の皆様に寄宿舎生が積極的に声をかけ、快く受け取っていただいたばかりでなく、「ありがとうね!」や「がんばってね!」など温かい声援もいただき、私たちもとてもうれしい気持ちになりました。

ご協力いただきました皆様、本当にありがとうございました。

「3学期始業式!」

1月8日(水)、3学期の始業式を行いました。今日から3学期のスタートです。それぞれの学年、学部、そして学校生活の締めくくりの学期として、悔いが残らないよう頑張りましょう! 始業式後の伝達表彰式の途中には、緊急地震速報のテスト放送が流れ、ヘルメットをかぶり机の下に潜り込み、訓練を行いました。給食もスタートしました。新年最初の献立は、「松風焼、紅白なます、七草スープ、牛乳」でした。

「テレビ会議システムを使った校内ミニ研修会!」

冬季休業中にテレビ会議(電話)システムを使い、メイン会場(パソコン室)ほか2か所(職員室と寄宿舎)とライブ中継しながら情報教育に関する研修会(視覚障害児に使えるタブレット端末)を実施しました。本校は学校と寄宿舎が離れていたり、職員室も学部ごとに分かれているなど全体研修会や会議の設定に関して多少、不便さがありました。

また、研修会ではICT機器の目覚ましい進化によって機能性が高まった反面、使い方や活用方法について十分に学ぶ機会に恵まれなかった現場の声を踏まえ、実際にタブレット端末を操作しながら賑やかに行いました。

「2学期の終業式を行いました!」

12月24日(火)、令和元年度2学期の終始業式を食堂で行いました。夏休みの終わりから、体育館の非構造物の耐震化の工事が始まっており、体育館の使用ができません。3月の高等部卒業式には使用できる予定です。

終業式の後は、幼児児童生徒の皆さんが2学期に頑張った成果の一つである伝達表彰、読書活動表彰(今学期図書室の本をたくさん読んだ頑張り賞)も行いました。途中、訓練用の緊急地震速報が流れ、シェイクアウト訓練「姿勢を低く、頭を守り、動かない」にも取り組みました。今回は、伝達表彰の数が大変多く、児童生徒のみなさんの頑張りに、大きな拍手が送られました。

クリスマス、お正月と楽しい行事がある冬休みを楽しく有意義に過ごし、3学期の始業式には元気に登校してください。

「フラワーアレンジメント教室開催!」

幼小学部の幼児児童を対象に、フラワーアレンジメント教室を開催しました。これは、公益社団法人日本フラワーデザイナー協会が、平成26年度より「盲学校の子供たちが多くの花を知り、花の世界への興味を広げるサポート・花の宅配便事業」の一環として行っているものです。資材は東京の連携会社から、花の提供と配送は一般社団法人日本花き卸売り市場協会の会員の皆様、講師は公益社団法人日本フラワーデザイナー協会ボランティアスタッフの皆様が担当してくださいました。

クリスマスシーズンにぴったりの可愛い花材が準備され、子どもたちは、ボランティアさんの支援を受けながら、花や実、スギの香りや感触を味わいながら、思い思いの作品を仕上げることができました。それぞれの作品は、その日のうちに持ち帰り、各ご家庭で素敵に飾られたとことと思います。

多くの皆様の善意に支えられて、今年もフラワーアレンジメント教室が開催できたことに、感謝の気持ちでいっぱいです。

「冬至の行事食!」

12月20日(金)の給食は、冬至の行事食でした。献立は、「ごはん、五目たまごやき、かぼちゃサラダ、れんこんのきんぴら」でした。寒くなってきましたが、風邪をひかないように、しっかりと栄養をとりましょう。

「演劇ワークショップ!」

藁工ミュージアムの演劇ワークショップを行いました。

ボールを色んな大きさに見立ててお隣さんに渡したり、「♪あわてんぼうのサンタクロース」の曲に合わせてサンタクロースに変身したりと楽しんだグループ、体を動かしたり発声練習をした後、太宰治作の「走れメロス」の演劇に挑戦したグループもありました。

「Merry Christmas(舎)!」

夕方、学校から帰ってきた寄宿舎の生徒はこれから始まるクリスマス会が待ちきれない様子。合奏や独唱、絵本を題材にした紙芝居などの発表やプレゼント交換会で大変、盛り上がりました。また、生徒がリクエストしたピザやケーキの差し入れや、新しい寄宿舎を建設している業者さんからもクリスマスケーキやお菓子のプレゼントが届くなど、みんなの笑顔もお腹も最高潮となったクリスマス会でした。

「2020こうち総文 特別支援学校部門 プレ大会!」

12月13日(金)かるぽーと文化プラザで、『2020こうち総文 特別支援学校部門 プレ大会』が開催され、本校からも中学部、高等部普通科の生徒が参加しました。

合同11校での「大会イメージソング合唱『繋ぐ』~みんなの笑顔」には、4名の生徒が代表で参加し、マスコットキャラキター「土佐なる子ちゃん」とも共演しました。

盲学校のステージ発表は「歌劇『ヘンゼルとグレーテル』」、先日の文化祭での発表をバージョンアップさせたものでした。お父さん役の生徒が病気のため欠席になり、前日に代役を立てるハプニングもありましたが、練習以上のパワーを発揮することができました。やり切った達成感にあふれ、来年度に向けての士気が高まったプレ大会でした。

「第1回フレアス作文コンクール!」

「将来どんな大人になりたいか、どんな仕事をしたいか自身の『将来の夢』をテーマに作文を書こう!」と募集があった「第1回フレアス作文コンクール」で、本校中学部3年生の生徒が、中学部の部で金賞と特別賞を受賞しました。

12月10日(火)に株式会社フレアスの方に来校いただき、賞状と副賞をそれぞれの生徒に授与していただきました。

「クリスマス会に向けて!」

12月の寄宿舎掲示板もいよいよクリスマス仕様になりました。掲示板のブーツはフェルトで作成していてプレゼントも入れられるような仕掛けになっています。生徒もワクワクしている様子でプレゼントを待ち焦がれています。「サンタクロースは来てくれますか?」と真顔で職員に質問し、「寄宿舎で頑張っていたらきっと来てくれるよ!」と返事している姿が何とも微笑ましいと感じます。

2学期も残すところあとわずかになりました。サンタさんがきっとみんなのもとへ来てくれると信じてラストスパートです!

「高知鏡川ライオンズクラブさんから新入生へのプレゼント!」

高知鏡川ライオンズクラブさんから、毎年、中学部以上の新入生に時計などのプレゼントをいただいています。今年も12月6日(金)に、贈呈式をおこなっていただきました。今年の5名の新入生は、それぞれ各自が希望したデジタル腕時計や、読書用ルーペ、通学用リュックサック等をいただきました。大切に使わせていただきます。ありがとうございました。

「魔法の調味料!」

今日はいつもとは違うテーブルで夕食をとりました。お互いに向かい合うように工夫した座席だったので、いつもとは違う視線や声の先に日頃よりはっきりとしたお互いを見つけることができました。ある生徒は「今日は何か違うけどごはんが美味しかった。」とつぶやいていました。

「セルフサンドイッチの給食!」

12月4日の給食の献立は、「セルフサンドイッチ、クラムチャウダー、四万十青のりコロッケ、牛乳」でした。

子どもたちは思い思いに、食パンの間に、レタス、ハム、スライスチーズ、マヨネーズをはさんで、大きな口を開けて美味しそうに食べていました。

「校内点字競技会に向けて!」

12月の終業式に予定している校内点字競技会に向け、今年度小学部に入学し、4月から点字を学習している1年生の児童が、意欲的に練習に取り組んでいます。

授業では、50音を正確に早くパーキンスブレーラーで打てるよう、点字盤を使って打つ理療科の全盲の先生と、とても楽しそうに競い合っていました。

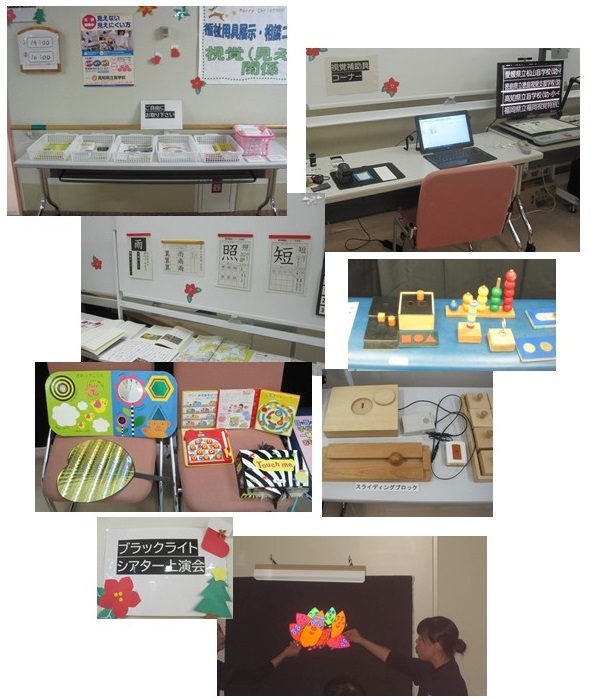

「キッズ☆バリアフリーフェスティバル!」

11月30日(土)、12月1日(日)にふくし交流プラザで開催された「第9回キッズ☆バリアフリーフェスティバル」で、視覚ブースを担当しました。

盲学校で活用している見る力を高めたり、目と手の協応を促すおもちゃ・絵本、視覚補助具、拡大教科書等の展示や、見えにくさ体験コーナー等を設け、実際に見たり、触ったり、体験をしてもらいました。ブラックライトシアターは大人気で、部屋に入りきれないほどの大盛況でした。

盲学校では「見え方や子育て相談」と「親子教室」を行っています。詳しくは、ホームページ「教育相談」をご覧ください。

「令和元年台風第19号災害義援金!」

先日の校内文化祭「モー90祭」では、会場に「令和元年台風第19号災害義援金」の箱を設置し、寄付を募りました。また、生徒会執行部の生徒が中心となって行った手作りお菓子やジュースの売上金も、全て義援金としました。

11月28日(木)に生徒会のメンバーで、集まった義援金を日本赤十字社高知県支部に持参しました。少ない金額ですが、少しでも被災者の皆様のお役に立てれば幸いです。

「モー90祭!」

校内文化祭『モー90祭』を行いました。

体育館が工事のため、食堂や会議室での舞台発表や、美術作品鑑賞、手作りスイーツの販売などを行いました。たくさんの保護者の皆様にも来校いただき、ありがとうございました。

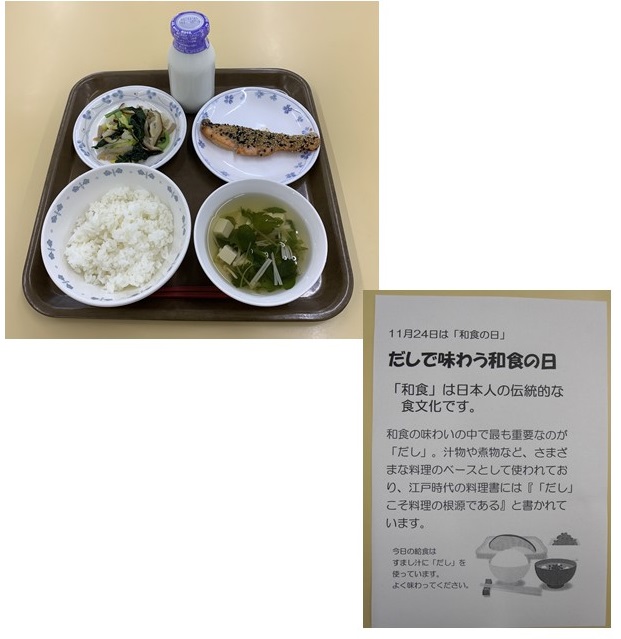

「11月24日は「和食の日」!」

11月24日は、「和食の日」でした。24日が日曜日だったために、21日(木)の給食が、「ごはん、魚の南部焼き、青菜のピーナッツあえ、すまし汁、牛乳」と、「和食に日」にちなんだ献立でした。

「寄宿舎生徒会活動!」

寄宿舎での生徒による自治活動として生徒会活動があります。人数は少ないですが、半年ごとに役員(執行部)が選挙によって選ばれ、話し合いを通じてよりよい寄宿舎生活を送ることができるよう取り組んでいます。

今回の話し合いのテーマは「余暇時間の有効な活用」、「掃除当番の割り当て」、「リクエストメニューの検討」です。年齢の違いなどからそれぞれの希望がまちまちな議論でスタートした役員(執行部)会。「出口(結論)が見つかるのか?」と心配しながら見守っていましたが、お互いを思いやる発言が飛び交い、最後は大団円となりました。

「11月18日に須崎市多ノ郷の公民館で治療奉仕を行ってきました!」

7月に行った香美市山田町に続いて今年度2回目の治療奉仕です。もともとは10月に予定していましたが、台風の影響で延期になっていました。

治療奉仕は、日赤高知支部による送迎と各地域におられる日本赤十字社の奉仕団の方々の協力のもとで、地域の方々にあん摩治療を行う行事で、この日は朝から小雨が降るあいにくの天候でしたが、会場の多ノ郷公民館には多くの方が治療を受けに来てくださいました。須崎市は、7地区の奉仕団に分かれており、約7年に一度の周期で各地区に訪れることになるので、多ノ郷地区のみなさんは大変喜んでくださっていました。生徒は、数名の患者さんに治療を行い、さまざまな年齢層や職種の方への治療を経験することができました。患者さんからは口々に「気持よかったよ」、「楽になりました」などの言葉をいただいて、その言葉に力をもらった生徒は俄然やる気を出して一生懸命治療している様子でした。

行事の終了時には、奉仕団の方から「国家試験合格に向けて頑張ってください、応援しています。」とのありがたいエールの言葉をいただき、生徒は真剣な表情で「がんばります」と応えていました。貴重な学習の機会である校外での治療実習は、県内地域の方々のご理解とご協力あってこそ可能な行事です。これからも地域に根差した教育活動を通して、理療師の育成に力を注いでいきたいと考えています。

「寄宿舎の掲示板より!」

先日のハロウィーンイベントで撮影した動画を何度も再生して見ている生徒がいます。よほど面白かったのかな?と勝手に納得していましたが、実は生徒にとっては楽しかった思い出や自身の気持ちを精一杯、絵で表現するために何度も見ていたのでした。みんなをとても豊かな表情で描いているのが印象的です。

「生徒会の清掃活動!」

生徒会の地域への貢献活動として毎週木曜日の朝、学校近くの越前町公園の清掃を行っています。大膳町公園は、本校の幼児児童も学習で使わせていただくこともあり、草刈りや落ち葉集め、ごみ拾いを行っています。

「11月13日の給食は!」

11月の学校給食目標は、「いい歯をつくろう!」です。

11月13日(水)の給食の献立は、「スルメまぜごはん、おからのキッシュ、トンしゃぶサラダ、おさかなアーモンド、牛乳」と、カルシウムたっぷりの、噛むことを意識できるメニューでした。

「秋の読書週間!」

先週の11月5日~8日は、本校の秋の読書週間でした。オーテピアから借りてきた本も図書室に並び、いつもに増して図書室がにぎわっていました。

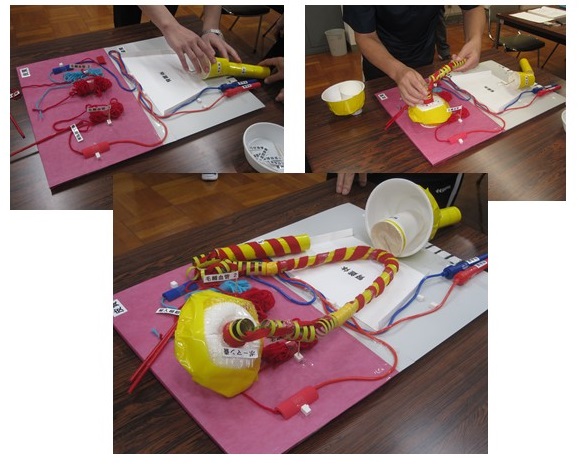

「自作模型を使った授業!」

高等部専攻科理療科の「人体の構造と機能(解剖学)」の授業で、自作教材を使って授業を行っていました。単元名は「腎臓の構成要素と血管のまとめ」、生徒が腎臓の各組織のパーツを経路順に連結して、血管が張り付けられた板状の適当な位置に配置した後、血管の名称カードを該当の部位に付けることで、模型全体が完成するようになっていました。

生徒からは、仕組みがとても分かりやすいと好評でした。

「テレビ会議システムを活用した京都府立盲学校との交流学習!」

先日本校を訪問してくださった京都府立盲学校高等部2年生の皆さんと、交流の事後学習をテレビ会議システムを活用して行いました。画面に映る京都府盲の生徒さんの様子と教室内に広がる声を聞きながら交流を行いました。京都の皆さんの修学旅行の1番の思い出や、先週、本校中学部3年生が修学旅行で訪れた京都の思い出を報告した後は、各生徒が交流学習で心に残ったことを発表し合いました。

交流も事前学習、交流学習本番、そして事後学習と3回目となり、回を重ねるごとに親交を深めることができました。今後も、色々な形で交流を継続していけたらと思います。

「銅板レリーフの制作!」

中学部美術の授業で、銅板レリーフの制作に取り組んでいます。銅板レリーフは、「さわれる絵」として制作することができ、手、指で触った感覚を大事にしながら、作品に凹凸をつけていく作業に取り組んでいます。

二人の生徒のモチーフは、水道の蛇口と扇風機のリモコン、それぞれのモチーフの特徴を表すために、どのようにすれば良いか考えながら、根気強く丁寧にヘラで擦り、立体感を出す作業に取り組んでいました。

「全国小・中学校作文コンクール!」

第48回高知県教育文化祭、第69回全国小・中学校作文コンクール高知県審査の表彰式が11月3日(日)文化の日に、高知市の土佐御苑で開かれました。

本校から応募をしていた中学部3年の女子生徒が、中学校の部で見事「読売賞」を受賞し、表彰状を授与されました。おめでとうございます。

「校外臨床実習へ行ってきました!」

本校の教育活動について県民の皆様に広く知っていただき、生徒に一層成長してもらいたいという願いから、例年、理療科の生徒が県内の施設や企業に出向いて、そこで働かれている方々にあん摩施術を受けていただく取組を行っています。

今年は、10月30日(水)に高知市旭町にある町田病院の1室を使わせていただき、そこで働かれているスタッフの方にあん摩の施術を行いました。看護師さん、検査技師さん、事務職員さん等の様々な職種の方が来てくださり、有意義な実習を行うことができました。

生徒は、患者さんの症状を聞き取ってから、症状に合わせて丁寧に施術を行っていました。一人あたり30分程度の施術ですが、患者さんからは、「気持ち良かったよ」や「楽になりましたよ」などの言葉をいただくことができ、真剣な様子の生徒の表情も自然と緩んで笑顔になり、穏やかな雰囲気の中で実習を行うことができました。これからも地域に根差した教育活動を通して、理療師の育成に力を注ぎたいと思います。

「リクエストメニューの給食!」

10月28日(火)の給食の献立は、「みそラーメン、高知のにらまんじゅう、さつま芋のレモン煮、牛乳」でした。高等部のリクエストメニューの「みそラーメン」、野菜やワカメの具がたっぷりとのっていて、食べごたえがありました。嬉しそうに、ラーメンをすする子どもたちの笑顔が印象的でした。さつま芋のレモン煮は、学校の畑で収穫したさつま芋を使った一品でした。

「寄宿舎ハロウィーンイベント2019!」

今年もお待たせしました!寄宿舎のハロウィーンイベントを行いました。昨年同様、それぞれのテーマ(好きなもの・がんばりたいこと・夢など)に沿った?仮装で寄宿舎から学校までの通学路を行進しました。途中では現在、敷地内で工事を行っている業者さんにも見送られ、学校到着後は大歓声に迎えられ、それぞれで「トリックオアトリート!」。お菓子をたくさんいただきました。ありがとうございました。

「幼小学部親子遠足!」

10月25日(金)、朝方まで続いた雨も上がり秋晴れの下、のいち動物公園で幼小学部の親子遠足を行いました。

ふれあい動物コーナーでのモルモットとの触れ合いや、視覚障害児のために作られた「さわる動物園」のプログラムにも参加しました。今回の「さわる動物園」の動物はキリン。

まずはキリンの模型に触って全体の形を確かめた後、キリンの赤ちゃんの等身大のパネルと背比べをしたり、キリンが食べる本物の葉っぱやペレットの匂いを嗅いだり触ったり、ウンチの形の模型を触ったり、キリンの赤ちゃんのき鳴き声を聞いたりと、盛りだくさんのプログラムが準備されていました。最後には、キリンの前足の骨にも触ることができ、とても充実した活動となりました。

「京都府立盲学校との交流!」

10月24日(木)、修学旅行に高知に訪れていた京都府立盲学校の高等部2年生の4名が、本校に交流学習として来校してくださいました。交流に参加する本校の中学部、高等部普通科の生徒たちは、事前にテレビ会議システムを活用して、自己紹介等簡単な顔合わせをしていたので、実際に会っての交流もスムーズに始めることができました。

交流では、自己紹介や学校紹介、グループに分かれての校内探索と写真撮影等の活動を行いました。その後、京都府立盲学校の生徒さんと、本校の4名の生徒が昼食を食べに帯屋町の土佐茶カフェへ、昼食後はオーテピア高知と交流が続きました。

思いがけない本校への訪問で、生徒達にとって、とても嬉しい、充実した一日となりました。

「10月の寄宿舎掲示板!」

今や国民的行事として定着している「ハロウィン!」。今年も寄宿舎は準備に取り組んでいます。気分を高めるために今月の掲示板は気合いを込めています。もちろん、掲示板の一部は生徒の手作りです。どうぞ、ご覧いただき探してみてください。

いよいよ、10月も半ばを過ぎました。今年もあと2か月ちょっと。楽しい行事も続きますが、皆様、体調管理にはくれぐれもお気をつけください。

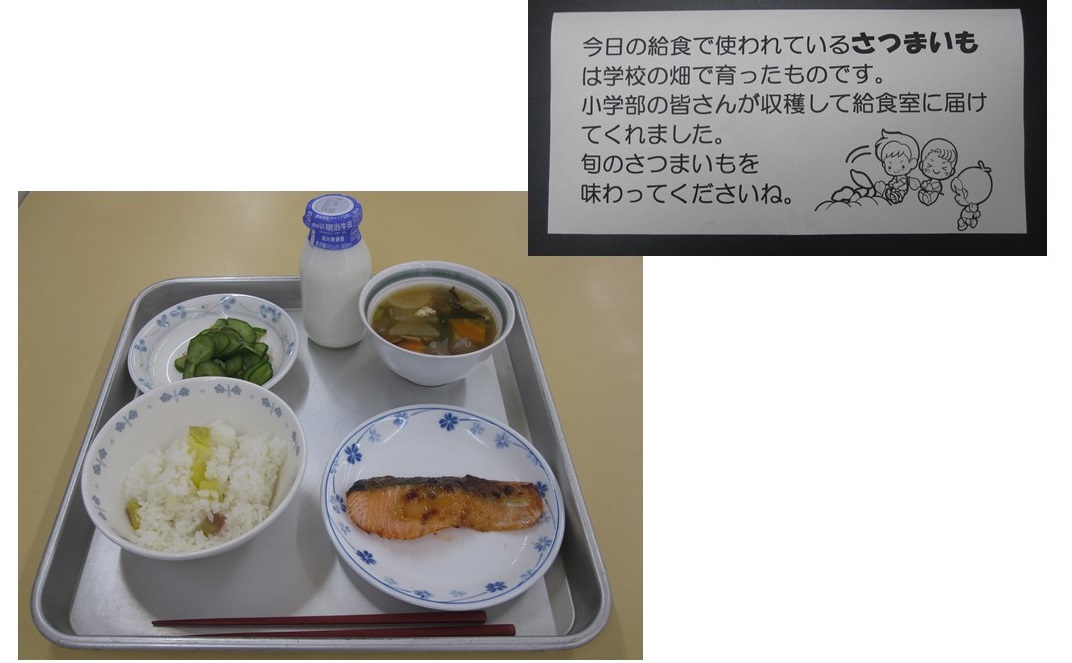

「さつまいもご飯!」

10月17日(木)の給食の献立は、さつまいもご飯、鮭のゆずみそ焼き、きゅうりの土佐漬け、けんちん汁、牛乳でした。秋ならではの旬を感じるメニューを、美味しくいただきました。

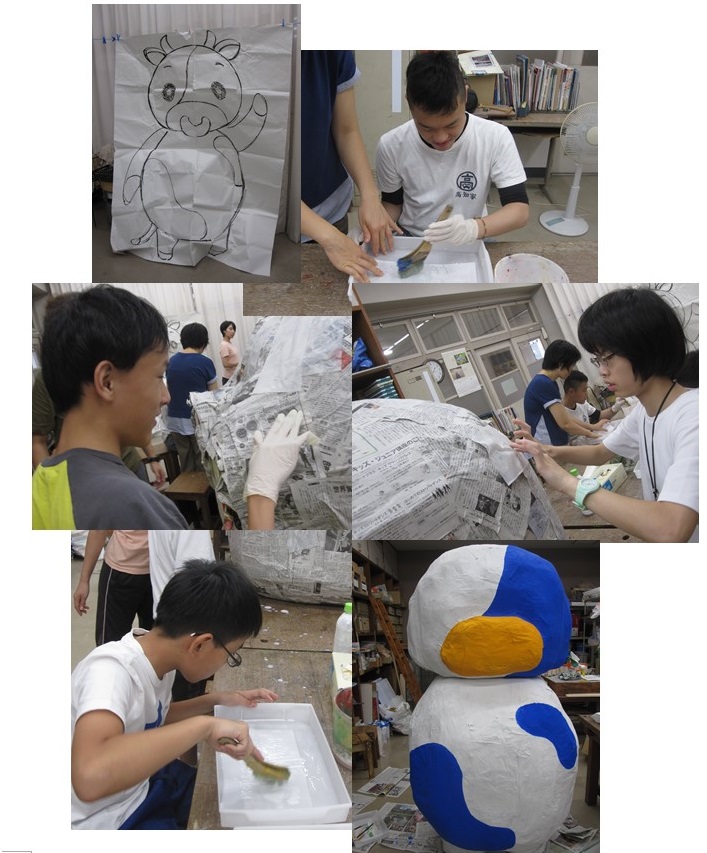

「かかしコンテスト出品に向けて!」

中学部の美術の授業で、香美市の第38回刃物まつりで開催される「山田のかかしコンテスト」に出品する作品を作製しています。

出品する「かかし」は、本校のイメージキャラクター「モー君」!

牛乳パックで形を作り、新聞紙を貼り、その上に和紙を貼りつけ、色付けをするという地道な作業に真剣に取り組んでいました。完成がとても楽しみです。

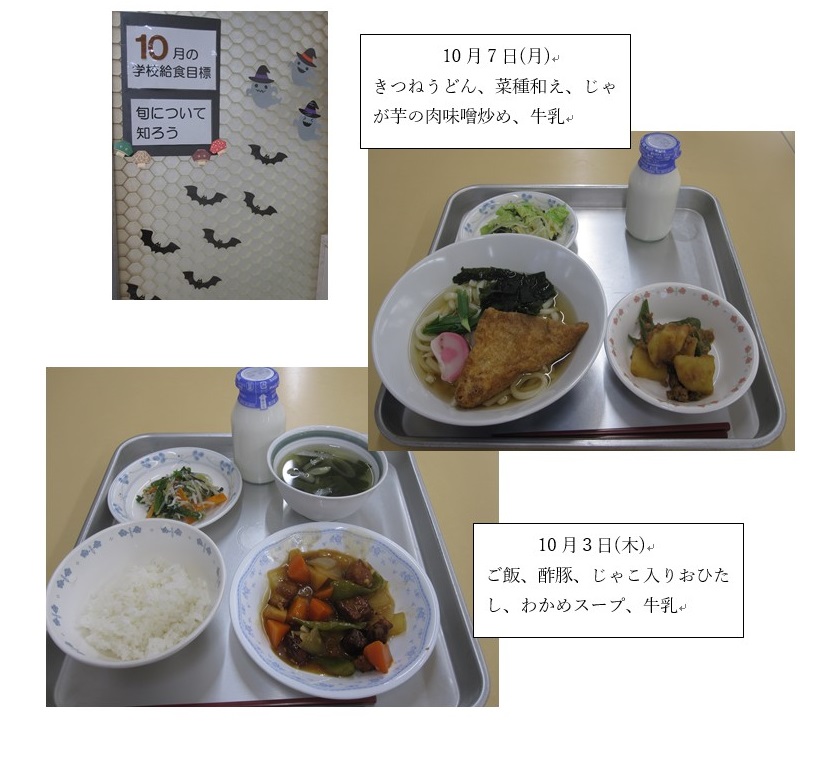

「旬について知ろう!」

10月の学校給食目標は、「旬について知ろう」です。

秋は「食欲の秋」と言われるように、旬の美味しい食べ物、食材がたくさんあり、今月の給食の献立にもたくさん出てきます。給食では、しっかり旬を感じながら、味わって食べましょう!

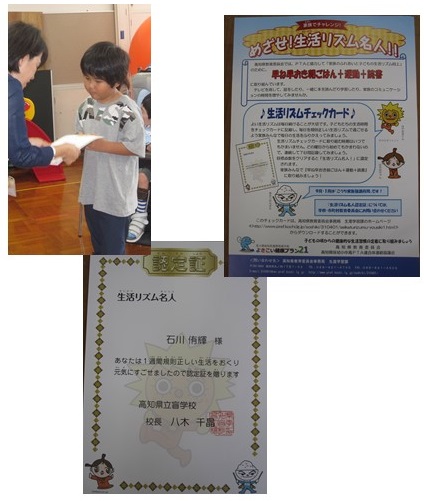

「生活リズム名人の認定証渡し!」

夏休み中に、「めざせ!生活リズム名人!!早ね早おき朝ごはん+運動+読書」に取り組み、生活リズムチェックカードをつけ、見事、『生活リズム名人』に認定された小学部1年生の二人に、認定証が渡されました。

これからも、規則正しい生活をおくり、元気に過ごしましょう!

「防災科学教室を実施しました!」

10月2日(火)、ベルマーク教育助成財団と国立研究開発法人防災科学研究所の共催による「防災科学教室」を実施しました。講師には元香川県立盲学校教諭、防災科学研究所客員研究員の花崎哲司先生にお越しいただきました。花崎先生は、盲学校で勤務されていた時に、「五感を生かした防災学習」に取り組まれており、今回の防災科学教室も、視覚に障害のある幼児児童生徒、教職員が実際に体験して理解できるように、多くの教材等を準備していただきました。

訓練用の緊急地震速報が流れた後、歩行に困難な環境を廊下に再現し、声を掛け合ったり、手引きをしたりして避難する訓練からスタートしました。土砂災害再現実験や、浸水した中を非難することの困難さ体験、ブロックの重さ体験等を行い、有意義な防災学習となりました。視覚情報を補完して災害から身を守るツールとして、聴覚、触覚、臭覚を積極的に活用することについても、体験を通して学ぶことができました。

「高知県障害者スポーツ大会 フライングディスク競技出場!」

9月29日(日)、高知市総合運動場陸上競技場(りょうまスタジアム)で開催された大会に、本校の中学部・高等部の生徒3名が出場しました。この大会に向けて、放課後等に練習を積んできましたが、当日は思うようには風が味方してくれず、練習の成果を発揮することが難しかったようです。そのような中でも、アキュラシー、ディスタンスの部門で金メダル1個、銅メダル2個を獲得することができました!

「地域や関係機関と連携した行事に参加しました!」

9月29日(日)には、地域や関係機関と連携した行事が3つありました。本校の教育活動や視覚障害教育、視覚障害についての理解・啓発を進める取組として参加しました。

①城西中学校防災フェア

毎年行っている城西中学校防災フェアに、盲学校も「視覚障害者の手引き、白杖体験」のブースを設け参加しました。当日は、多くの方がアイマスクをつけての体験等に参加してくださいました。

②小高坂しばてんまつり~ごちゃまぜでえいやんか~ ≪小高坂小学校≫

地域で暮らす全ての方が集い楽しめる地域共生の場づくりとして今年初めて開催された「小高坂しばてんまつり」の、ステージイベントと出店ブースに参加しました。ステージイベントでは、本校中学部・高等部の生徒4名による独唱、合唱を発表しました。出店ブースでは、本校理療科の教員による無料マッサージを行いました。ステージ発表では大きな拍手を頂き、マッサージは大盛況でした。

③ルミエールフェスタ2019 Let’s enjoy! 障害のある人もない人も一緒にチャレンジ ≪オーテピア声と点字の図書館≫

点字体験コーナーを設け、参加した方に、点字の名刺作りにチャレンジしていただきました。

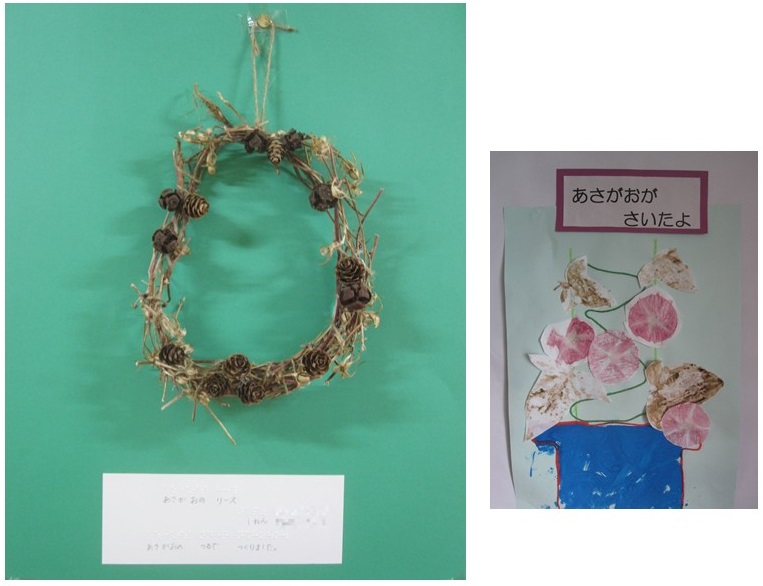

「朝顔のつるで作ったリース!」

小学部1年生の教室の前に、「朝顔のつるで作ったリース」が掲示されていました。生活科で育てた朝顔を使っての作品です。作品の下には、1学期に頑張って学習した点字を使って、パーキンスで打った作品の説明も添えられていました。

1学期に作った「たたき絵の朝顔」も教室に飾られていました。

「第3回全国盲学校フロアバレーボールいわて大会出場!」

8月20日(火)~22日(木)に、岩手県花巻市で開催されました「第3回全国盲学校フロアバレーボール いわて大会」に、本校フロアバレーボール部が鳥取盲学校との連合チームとして出場をしました。全国のレベルはとても高く、自分たちの得意とするプレーを展開することが難しく、生徒たちは悔しい思いをするとともに、他校の生徒の勇姿を見、聞き、レベルの高いプレーを直接体感することで、大きな刺激を受けました。この貴重な経験をこれからの糧として、頑張ってくれることに期待しています。

全国大会出場に際しては、多くの皆様のご支援、応援をいただき、本当にありがとうございました。

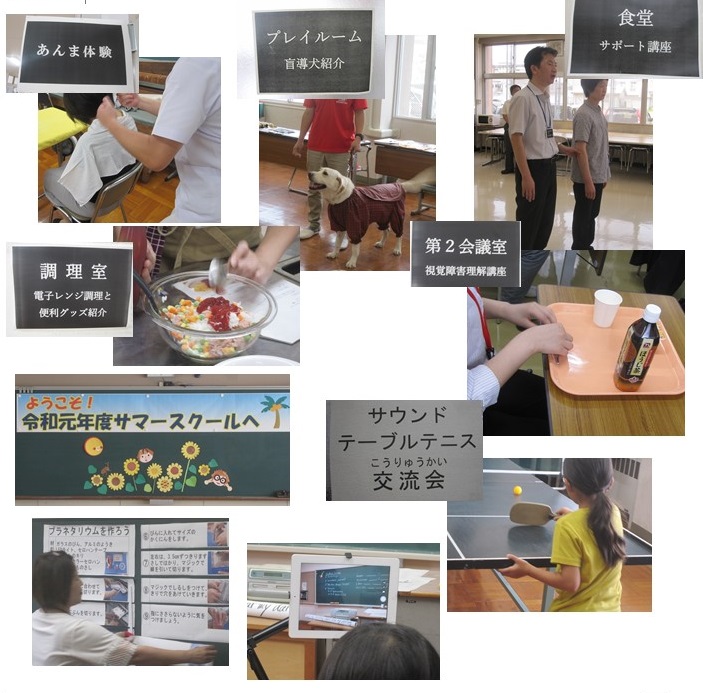

「オープンスクール、サマースクールを実施しました!」

夏季休業中の8月3日に、盲学校、視覚障害教育。視覚障害についての理解を広げるために「来て見てみいや!盲学校 令和元年度高知県立盲学校オープンスクール」と、地域の小中学校の弱視学級で学ぶ児童生徒、保護者、先生方対象の「サマースクール」を実施しました。

午前中のオープンスクールには、51名の参加があり、講座や様々な展示・紹介ブースを回っていただきました。午後からのサマースクールには、児童生徒、保護者、先生の計9名の皆さんに参加していただき、グループ別活動や交流会を行いました。

今後も盲学校の理解啓発を進め、センター的役割を果たすことができるよう取り組んでいきます。

「夏季休業中の教職員研修!」

夏季休業中に教職員の視覚障害教育の専門性向上のための研修を実施しました。

8月1日(木)には、佐島 毅氏(筑波大学大学院人間総合学科研究科准教授)を講師にお迎えし、「視覚障害教育における重複障害児童生徒へのしどうについて」-発達段階・教材教具・教授法・教育課程―と題して、佐島先生による公開授業も含めた研修を行いました。

8月28日(水)、29日(木)の二日間は、道村 静江氏(元横浜市立盲学校教諭、点字学習を支援する会、漢字クラウド株式会社)を講師にお迎えし、高知県教育センターとの共催講座として、一日目は点字(導入指導の理論と方法)・触察指導、二日目は漢字指導(9年間を見通した漢字学習法)について研修を行いました。

研修したことを、2学期からの授業や、様々な指導場面で生かすことができるよう取り組んでいきます。

「秋の足音!」

まだまだ、残暑が厳しい毎日ですが、朝晩は涼しいと感じる日も増えてきました。蝉の声に混じって秋の虫の声も遠くで聞こえてきています。

さて、9月の寄宿舎掲示板はそんな秋の足音を先取りした楽しい「キノコのオーケストラたち」です。長い2学期の始まりを応援してくれているような気持ちになります。

「2学期が始まりました!」

9月2日(月)2学期の始業式を食堂で行いました。夏休みの終わりから、体育館の非構造物の耐震化の工事が始まっており、体育館の使用ができません。

食堂には、幼児児童生徒の元気な顔が揃いました。「紙とあそぼう作品展」の伝達表彰や、第3回全国盲学校フロアバレーボールいわて大会の出場報告を行いました。終了後は、訓練用の緊急地震速報が流れ、シェイクアウト訓練「姿勢を低く、頭を守り、動かない」に取り組みました。

2学期も「笑顔」「夢」「感動」あふれる学校目指して頑張りましょう!

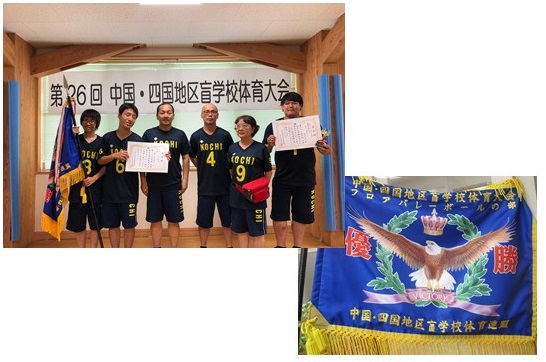

「教育長への優勝報告!」

伊藤博明高知県教育長に、中国・四国地区盲学校体育大会でのフロアバレーボール部の優勝報告を行いました。

永田監督の中四国大会での試合経過等の報告、宮平キャプテンの現在の練習状況や全国大会への意気込みについて話をさせていただいた後、伊藤教育長より全国大会出場に向けて激励の言葉をいただきました。

フロアバレーボール部は、全国大会に向けて夏休み中も練習に励んでいます。教育長からの激励の言葉を受け、益々練習に力が入ることでしょう。

「紙とあそぼう作品展!」

「第34回紙とあそぼう作品展」に、本校から3つの作品を出品していました。小中学部7名の共同作品「思い出いっぱいの親子遠足」が、審査委員長奨励賞、小学部4年生の個人作品「やぎとがらがらどん」、中学部ABグループ4名の作品「ドキドキ、ワクワク、盲学校へようこそ!!」が入選に輝きました。

7月21日(日)に開催された表彰式に出席し、奨励賞の賞状と副賞を受け取りました。

作品展は、8月18日(日)まで、いの町紙の博物館で開催しています。

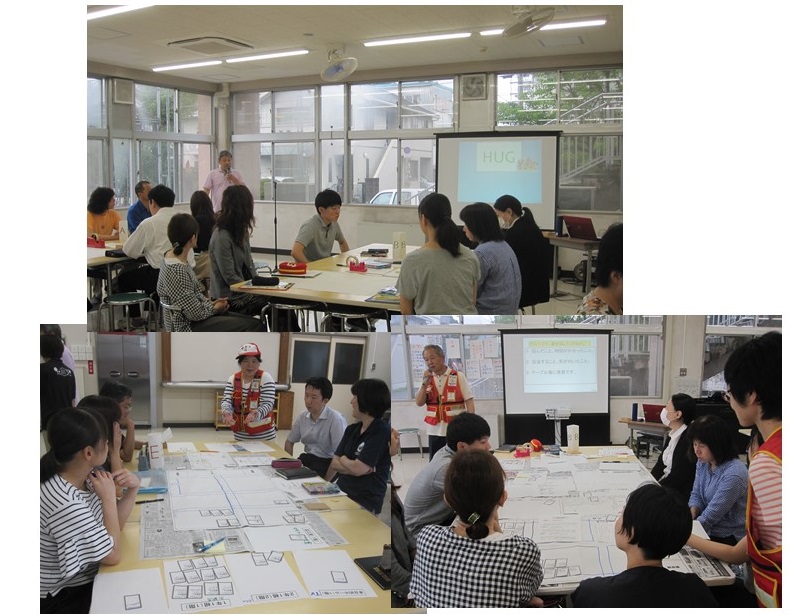

「防災HUG訓練研修会!」

本校は高知市の福祉避難上に指定されています。災害時には、外部から多くの避難者が本校に押し寄せてくることが予想されます。学校側として避難者への対応を高知防災士会の方を講師にお招きし、HUG訓練を通して疑似的に学びました。研修会には地域の方も参加して下さいました。

「寄宿舎フェス!」

終業式の後、寄宿舎において「寄宿舎フェス」が行われました。大がかりな仕掛けの流しそうめんや、かき氷、ポップコーン、スタンプラリーなど、大人も子どもも楽しめる内容で、お腹いっぱい、楽しさいっぱいの大満足な時間を過ごすことができました。

「1学期終業式!」

7月19日(金)、1学期の終業式を行いました。その後、1学期に図書室の本をたくさん借りた幼児児童生徒への読書活動表彰、伝達表彰として高知県障害者スポーツ大会、中国・四国地区盲学校体育大会の表彰を行いました。

解散直後には練習用の緊急地震速報が流れ、速やかにヘルメットをかぶり、身を守る態勢をとることができていました。

「治療奉仕!」

7月16日に香美市山田町の中央公民館で治療奉仕を行ってきました。

理療科では、実際に外来の患者さんに対して治療する臨床実習を行っています。治療行うために最低限必要な知識や技能を身に着けた2年生以降の大切な学習の場です。通常は、本校に設置された治療室で実習を行っていますが、校外に出向いて実習を行うことがあり、その一つが日本赤十字社の高知支部の奉仕団と連携して実施する治療奉仕です。

県内各地域におられる奉仕団の方々が、会場設定や患者の募集等について協力くださり、生徒は日赤高知支部の送迎のもとで会場に出向き、地域の方々に治療を行います。一日日程で一人あたり数名の患者さんに治療を行い、さまざまな年齢層や職種の方への治療を経験することができる有意義な取り組みです。

この日は、香美市山田町の中央公民館で治療奉仕を行いました。朝から数多くの地域の方々が会場を訪れあん摩治療を受けてくださいました。患者さんからは口々に「気持よかったよ」、「楽になりました」などの言葉をいただき、生徒もさらにやる気を出して一生懸命治療している様子でした。

年間に数回の校外での実習ですが、県内地域の方々のご理解とご協力あってこそ可能な行事です。これからも地域に根差した理療師の育成に力を注いでいきたいと思っています。

「第3回全国盲学校フロアバレーボールいわて大会出場決定!」

本校のフロアバレーボール部が鳥取盲学校との連合チームとして出場した中国四国地区の予選会で優勝し、全国大会への出場が決定しました。全国大会は、各地区(北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国四国・九州)の代表及び主管校である岩手県立盛岡視覚支援学校の計9チームが出場し、8月20日(火)~23日(木)に岩手県花巻市の花巻市総合体育館で開催されます。

「第26回 中国・四国地区盲学校体育大会!」

7月12日(金)~14日(日)、愛媛県松山市で中国四国地区盲学校体育大会、兼第3回全国盲学校フロアバレーボール大会中国・四国地区予選会が実施されました。

本校からは、STT(サウンドテーブルテニス)に中学部2名、フロアバレーボールに高等部6名(鳥取盲学校との連合チーム)の生徒が参加し、日頃の練習の成果をしっかりと発揮することができました。

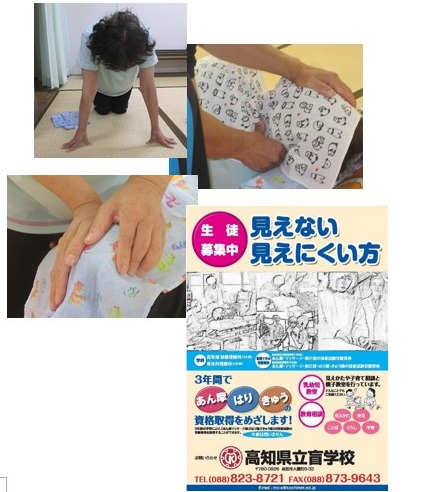

「理療科での学習!」

本校には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を養成する職業コース(理療科)があります。理療科では、「人体の構造と機能」、「疾病の成り立ちと予防」などの理療師として必要な知識を身に付ける学習と、実際に行う実技の技術を身に付ける実技実習を行います。今年入学した理療科の生徒さんも、基礎実習であん摩マッサージ指圧、はりの基礎をしっかりと学んでいます。

見え方に困り、将来への不安をお持ちの方はいませんか。盲学校はそのような不安を少しでも解決に導く学校です。学ぶ意欲さえあれば理療科への入学に際し、年齢制限はありません。まずはご相談ください。

「幼児児童の作品!」

教室の前には、幼児児童の作品や学習の成果物が掲示されています!

「自立活動の学習(歩行指導)!」

見えない・見えにくい児童生徒が、行きたいときに、行きたい場所(目的地)へ行くことができる力を育てていくことが、歩行指導です。盲学校においての歩行指導は、自立活動の時間を中心に、段階的に行っています。

歩行指導の一つに白杖操作の指導がありますが、白杖の導入の前に、自分で移動したいという意欲、諸感覚を活用する力、空間を理解する力、環境を把握する力等も育てていく必要があります。

小学部1年生の自立活動の学習で、歩行訓練士の資格を持った教員が、白杖操作の導入の授業を行っていました。白杖の各部の名称の確認や、白杖の役割、白杖を操作する学習での心構え等を確認し、実際に白杖を持つ姿勢や持ち方、左右への動かし方等を丁寧に学習していました。児童も「白杖で城西公園へ行きたい!」と、早速目標ができ、意欲的に学習に取り組んでいました。

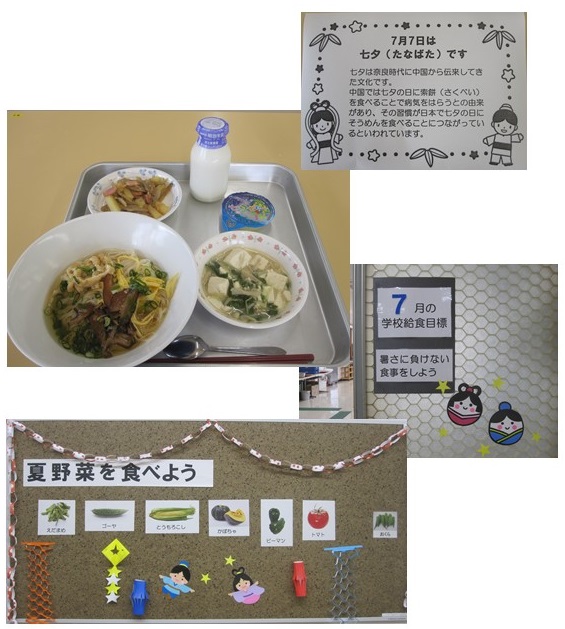

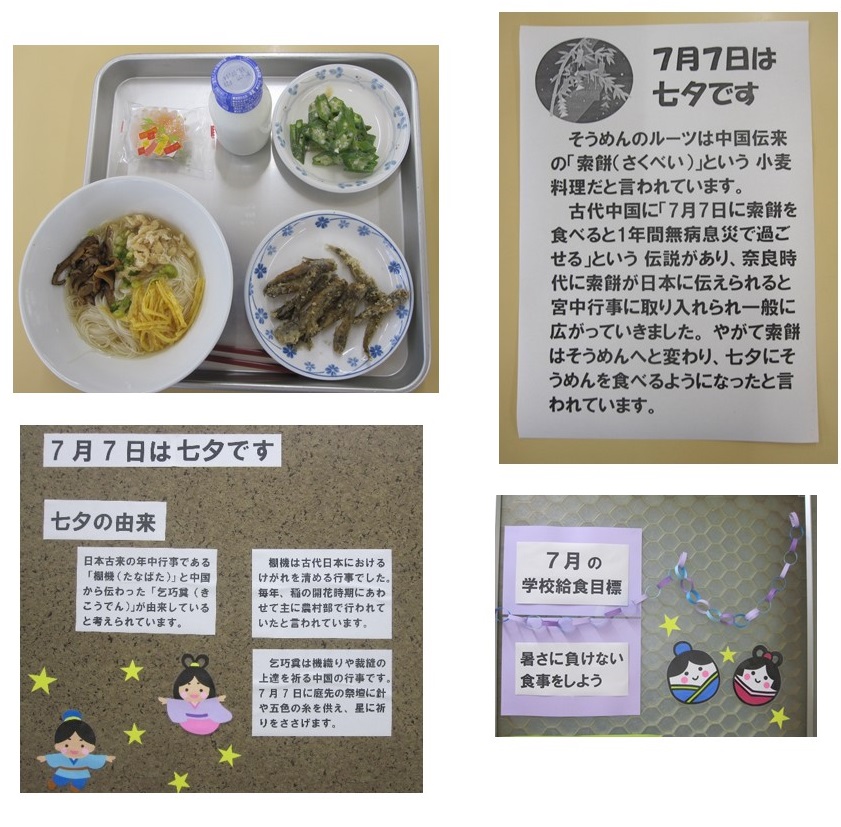

「七夕の行事給食!」

7月7日の七夕は日曜日で学校が休みのため、5日の給食が七夕の行事食でした。

献立は、「そうめん、豆腐のあんかけ、じゃが芋のきんぴら、七夕ゼリー、牛乳」でした。

1学期も残り2週間、これから暑くなってきますが、しっかりと栄養、水分をとり、元気に過ごしましょう!

「7月7日は七夕!」

小学部のプレールームに、七夕の笹飾りができていました。図工の時間に作った可愛い飾りや、短冊が飾られていました。短冊には「かおを ばしゃっと つけれますように」「かわへ たくさんいけますように」「おかしが ほしい」「ほてるに いきたいな」「海外りょこうに 行きたいな」「大きくなったら 学校の先生になりたいな」等々、たくさんの願い事がマジックや点字で書かれていました。みんなの願い事が叶いますように!

「部活動(美術部)!」

本校の文化部には、美術部と軽音楽部があります。

今年度、美術部の所属は1名です。先日の活動では、粘土を使った創作活動に取り組んでいました。黙々と真剣に創作に取り組んでおり、声を掛けるのをためらってしまうほどでした。完成が楽しみです!

「部活動(フロアバレーボール)!」

本校の部活動の一つにフロアバレーボール部があります。フロアバレーボールは全盲や弱視の視覚障がい者と健常者が一緒にプレイできるように考案されている球技で、6人制バレーボール競技規則を参考にしています。前衛の選手3人は、アイシェードをして何も見えない状態で競技します。

7月13日、14日に愛媛県で開催される中国四国地区盲学校体育大会に向けて、練習にも熱が入っています。

「部活動(STT)!」

本校の部活動の一つにSTT(サウンドテーブルテニス)部があります。7月13、14日に愛媛県で開催される中国四国地区盲学校体育大会に向けて練習に励んでいます。

STTは、全国障害者スポーツ大会の競技のひとつで、視覚障害者が行う卓球です。

ネットの下があいており、そのネットの下にボールをとおして、転がして競技を行います。障害の程度によるハンデをなくすため、選手はアイマスクをつけています。ボールの中に金属球を4つ入れて音を出し、その音を頼りに競技を行い、打球音がわかるようにラバーのないラケットを使っています。また、卓球台は平坦で継ぎ目のないサウンドテーブルテニス専用の卓球台を使用しています。

集中して“音”を聞き分け、球の行方を把握し、打ち返すことができるよう練習を重ねています。

「梅雨入り宣言!」

6月の寄宿舎掲示板はアジサイと梅雨がテーマです。高知もいよいよ梅雨入りとなりました。なんとなく気持ちも沈みがちな季節ですが、鮮やかな「アジサイ」とカラフルな「てるてる坊主」がジメジメした気分を吹き飛ばしてくれることでしょう。雨もきっと大地には必要な恵み!十分に栄養を蓄えて夏に備えたいものです。

「創立90周年記念誌発刊!」

本校は今年の2月、創立90周年を迎えました。その記念事業の一つとして「創立90周年記念誌」の作成に取り組み、この度、発刊の運びとなりました。

記念誌発刊にあたり、お寄せいただきました関係各位のご協力、ご高配に深く感謝申し上げます。

「育ちの教室を開催しました!」

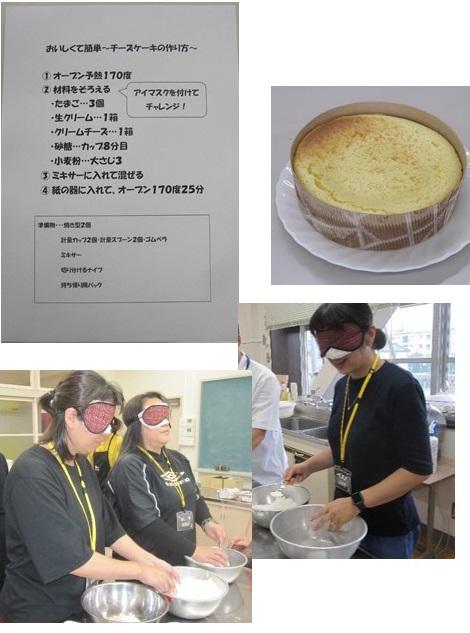

本校ではPTA活動の一つとして、視覚障害について知ることや、保護者間の交流を目的として「育ちの教室」を開催しています。教室の内容は、保護者の希望も聞きながら決定していますが、今回はお菓子作りでした。

5名の保護者が参加し、全盲の生徒が作っているチーズケーキのレシピを、アイマスクをして体験しました。

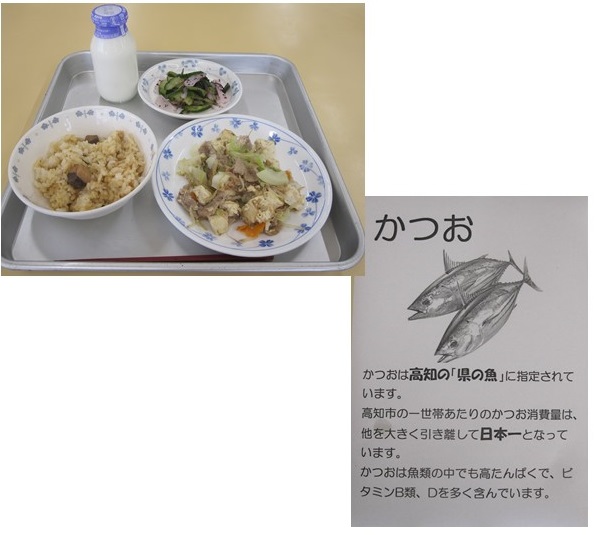

「かつおめしの給食!」

6月21日(金)の給食の献立は、「かつおめし、とうふのチャンプルー、ゆかりあえ」でした、高知の県の魚「かつお」を使った『かつおめし』は、子どもたちにも大人気でした。

「幼稚部での学習風景!」

本校の幼稚部には、今年度3歳児1名、4歳児1名が在籍しています。

幼稚部では遊びや生活の中で、視覚、触覚、聴覚等のあらゆる感覚を養い、自分でできることを増やしたり、人とのやりとりを通して、情緒の安定を図ることをねっらた取組を行っています。遊びの中で気づきながら「どうなっているのかな?」、よく見て、さわって「わかったよ!」、確実な積み重ねと自信あふれる心を育てています。

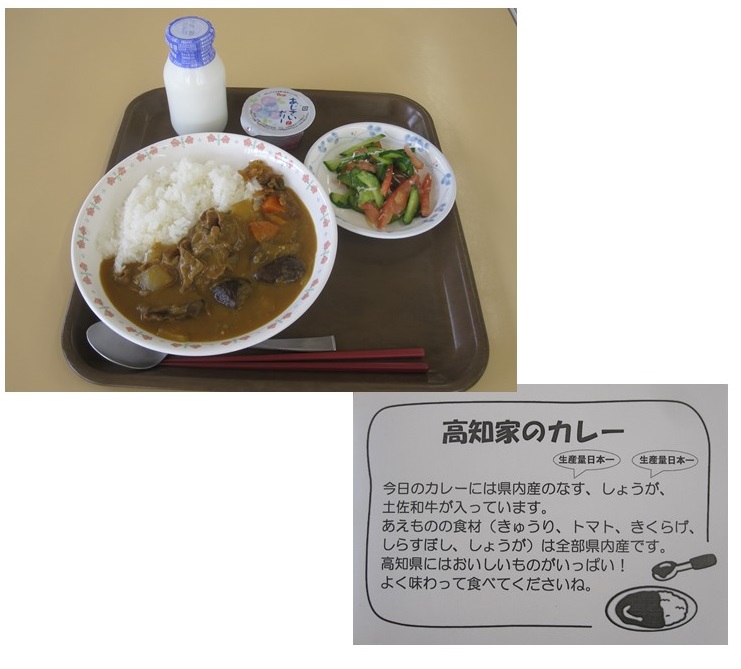

「高知家のカレー!」

6月19日の給食は、高知家のカレーでした。学校給食の献立に地元産、県内産の食材を積極的に取り入れた献立を実施し、地場産物を紹介する日です。

高知家のカレーには、高知産の茄子、生姜、土佐和牛が入っていました。副菜のトマトとキュウリの和え物にも、高知産のトマト、キュウリ、きくらげ、しらす干しが使われていました。季節ならではの、紫陽花ゼリーのデザート付きでした。

子どもたちが大好きなカレー、みんな笑顔いっぱいで食べていました。

「プール開きしました!」

先日のプール掃除でピカピカになったプールでの学習が、今週から始まりました。

少し冷たいプールの水もへっちゃらな小学部の子供たちは、歓声をあげながら楽しんでいました。

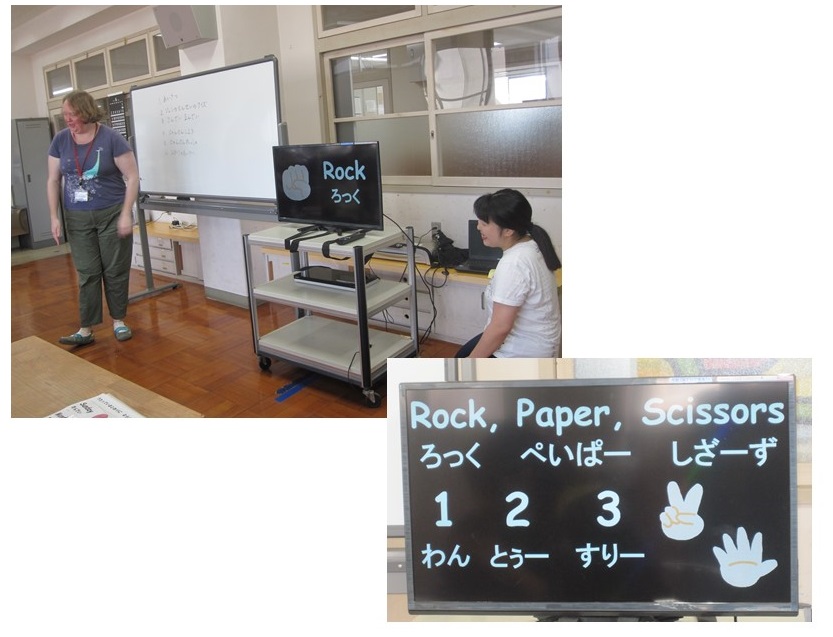

「ALT来校!」

今年度もALTのJessica先生に来校していただき、中高等部の英語や、小学部の外国語活動の学習を行っています。

小学部では、ジャンケンを英語で行う学習活動に楽しみながら取り組んでいました。

「演急法講習会!」

日本赤十字高知県支部の方を講師にお迎えし、教職員を対象にした救急法講習会を実施しました。今年度は、心肺蘇生法やAEDの知識・技術を身につけることを主に取り組みました。本校では、講習会以外にも学期に1回ずつ、緊急時を想定した搬送訓練にも取り組んでいます。

「演劇ワークショップ開催!」

昨年度に引き続き、藁工ミュージアムさんの企画による演劇ワークショップを開催しました。3つのグループに分かれ、絵本をもとにした表現遊びや、音楽に合わせた二人組での身体表現、台本をもとにオリジナルのセリフをいれたショート会話劇等に取り組みました。

笑顔がたくさん溢れる楽しい活動となりました。

「高知県障害者スポーツ大会!」

6月2日に開催された高知県障害者スポーツ大会の陸上競技に中学部・高等部の3名の生徒が参加しました。参加した種目は、50m、100m、立幅跳でした。

結果は、3名とも視覚障害の部門で1位となり、メダルを獲得しました。

「避難訓練を実施しました!」

高知北消防署の方に来校いただき、避難訓練を実施しました。

南舎2階家庭科室から出火したという想定で、速やかに運動場に避難しました。避難については、時間内に速やかにできたとの講評をいただきました。

昨年度は、シューターで3階から1階に降りる訓練をしましたが、今年は水消火器と消火栓を使っての訓練を行いました。実際に消火栓からのホースを握って放水した生徒は、その水圧に驚いたようでした。

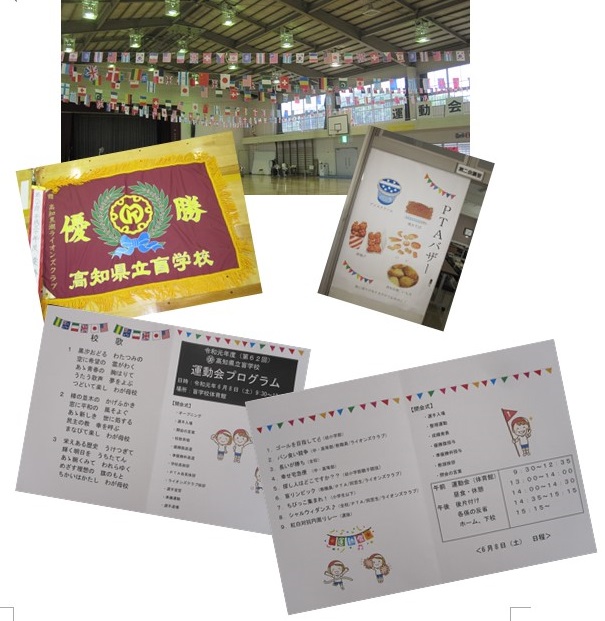

「第62回運動会を開催しました!」

6月8日(土)、多数の皆様に応援にお越しいただき、盛大に運動会を実施することができました。保護者・ご家族の皆様、地域の皆様、卒業生の皆様、高知黒潮ライオンズクラブの皆様、本当にありがとうございました。

「明日6月8日(土)は運動会です!」

いよいよ運動会が、明日に迫りました。

体育館に万国旗も張り、準備万端です。

優勝旗は、昨年度高知黒潮ライオンズクラブさんから寄贈していただきました。今年も高知黒潮ライオンズクラブの皆さんが、運動会に参加してくださり、競技での交流を行う予定です。

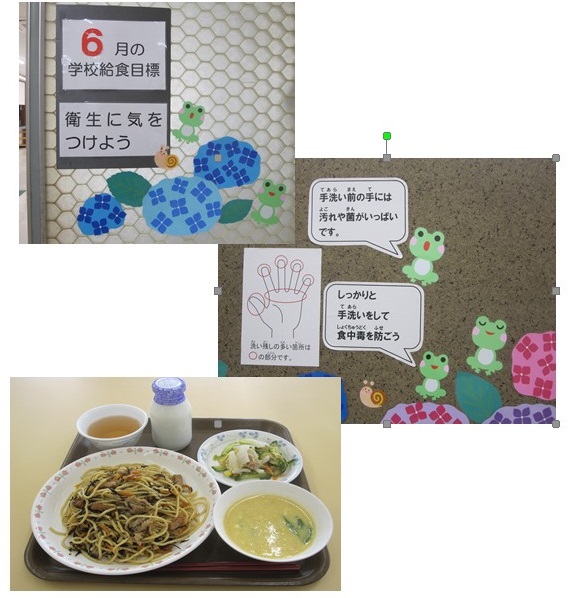

6月の学校給食目標は「衛生に気をつけよう」です!

食堂の掲示板、手洗い場には今月の学校給食目標が、掲示されています。これから梅雨に入る季節、衛生に気をつけてしっかりと手洗いをしていきましょう!

4日(火)の献立は、ひじきスパゲティ、白菜の生姜ドレッシング和え、コーンと玉子のスープ、バナナ、牛乳でした。皆、とても美味しそうに笑顔で食べていました。

「6月8日(土)は運動会です!」

運動会本番に向けて、各学部・全校競技や、開閉会式、ダンス等の練習に取り組んでいます。本番がとても楽しみです!

PTAのバザーもあります。是非ご来校ください!

「寄宿舎校外活動!」

寄宿舎では下校後の余暇活動などにも力を入れています。

寄宿舎生は日課に従って規則正しい生活を送っていますが、通学生のように自由な余暇時間の過ごし方も学んでいます。

寄宿舎生の余暇時間!「どんなことがしたいの?」と聞くと「〇ックでポテトを食べたい」、「アイスクリームを食べたい」、「本屋さんに行きたい」など様々。

先日の寄宿舎校外活動では帯屋町(高知市中心街)に出かけ、それぞれの希望を叶えた時間となりました。

書道作品「令和」!

中学部の廊下に、書道作品が掲示されています。新元号「令和」の2文字です。

3名の生徒の作品ですが、それぞれの個性が出でている作品です。

「プール掃除!」

もうすぐ始まるプール学習のために、プール掃除を行いました。

小学部以上の全校生徒がそれぞれの分担に分かれ、プールの中、プールサイドの点字ブロック、更衣室、トイレなどを綺麗に磨きました。体育の授業がない専攻科理療科の生徒さんたちも戦力となって掃除に取り組んでくれました。

プール開きが待ち遠しいです!

「中学部美術の授業 Part2!」

中学部3年生美術、「彫刻~オリジナル動物を作ろう~」の作品作りに取り組んでいました。彫刻は刃物で素材を削っていくことが多いですが、生徒の実態を踏まえ、へらや陶芸用のかきべらを使っても削ることができる、比較的やわらかい粘土彫刻材ラフォルムという材料を使用していました。2名の生徒それぞれの個性が溢れる、オリジナル動物の完成が楽しみです。

「防災学習!」

中学部・高等部の重複学級で防災学習を行いました。

最初に緊急地震速報の効果音を聞き、安全姿勢の取り方を学習しました。緊急地震速報の効果音は、学校で流れるものとスマートフォンの2種類を使用しました。

その後は、避難生活に役立つ、段ボール製の防災トイレ作りに取り組みました。生徒たちは、とても興味を持って取り組むくことができていました。

「高知県障害者スポーツ大会サウンドテーブルテニス!」

5月25日(土)高知県立障害者スポーツセンターで、高知県障害者スポーツ大会のサウンドテーブルテニス競技が開催されました。STT(サウンドテーブルテニス)は、視覚障害者のための卓球競技で、音の出るボール(金属球が4個入っており、転がると音が出る)を、台上で転がして打ち合います。

本校から中学部3年生の女子1名が、初めての公式試合に出場しました。出場者は3名で、接戦を制し1勝をあげることができ、1勝1敗の結果となりました。公式戦初出場で初勝利をあげることができ、年齢区分により1位のメダルを獲得しました。おめでとうございます!

「創立90周年記念誌 点字版完成!」

創立90周年記念誌の点字版が完成し、発送準備を行いました。

点字版は、上巻・下巻の2部に分かれた大作です。点字を使用されている同窓生、旧職員の皆様にお届けします。墨字版も5月中には、完成する予定です。

「ひまわり教室開催!」

本校では、視覚に障害のあるお子さんの発達や子育てについての相談と支援、そして保護者が交流する場として、乳幼児相談学級(ひまわり教室)を開設しています。

5月22日(水)開催のひまわり教室には1組の親子の参加があり、本校幼稚部の幼児と一緒に活動を楽しみました。今回のひまわり教室では、教室での「始まりの会」や、「歌・手遊び」の後、広い体育館での遊具遊びを行いました。

「高知鏡川ライオンズクラブさんからの寄贈!」

毎年、中学部、高等部の新入生に時計のプレゼントをしていただいている高知鏡川ライオンズクラブさんが、本年度結成40周年を迎えられました。誠におめでとうございます。

結成40周年の記念式典が4月21日に盛大に開かれ、記念事業の一環として本校に「4K液晶テレビ(50インチ)」、「タブレットパソコン」を寄贈していただきました。寄贈していただいた物品は、早速、授業等で活用させていただいています。本当にありがとうございました。

「中学部美術の授業!」

中学部3年生の「彫刻~オリジナル動物を作ろう~」という美術の授業を行っていました。空想上の自分なりに考えたオリジナル動物を彫るためには、イメージをより明確に持っていることが大切です。そのために、油粘土を使ったマケット(彫刻の前段階となる試作品)制作に取り組んでいました。手を動かしながら、発想もどんどん膨らんでいったようです。どんなオリジナル動物が完成するのか、とても楽しみです。

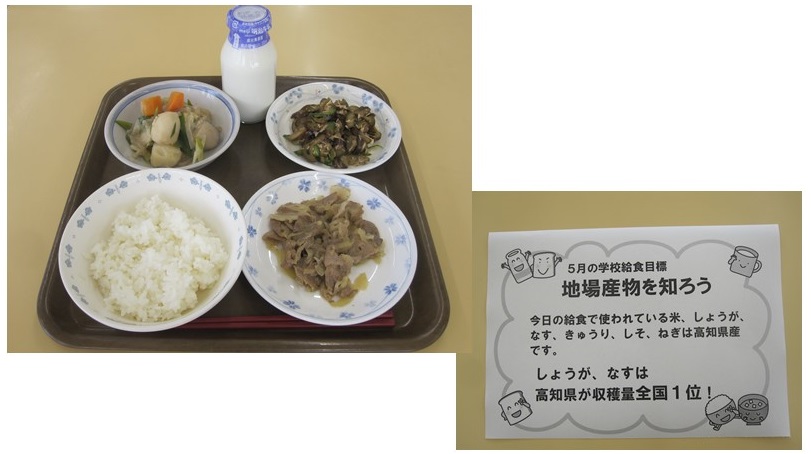

「地場産物を使った給食!」

5月の学校給食目標は、「地場産物を知ろう!」です。

5月17日(金)の給食の献立は、豚肉の生姜焼き、茄子とツナの和え物、里芋の煮物。

高知県産の米、生姜、茄子、胡瓜、シソ、ネギが使われていました。

「令和元年度 中国・四国地区盲学校長会、中国・四国地区盲学校PTA連合会並びに合同研究協議会が開催されました!」

5月15日(水)~16日(木)、令和元年度 中国・四国地区盲学校長会、中国・四国地区盲学校PTA連合会並びに合同研究協議会が愛媛県松山市で開催されました。中四国の各県9校の盲学校(視覚特別支援学校)から約40名が集り、本校からは、PTA会長、副会長、学校長の3名が参加しました。

研究協議会や、研修会を通して、各県1校しかない盲学校のPTA活動や、様々な取組について活発な情報交換を行うことができ、大変有意義な会となりました。主管校の愛媛県立松山盲学校の皆様には、会の運営や準備等大変お世話になりました。

「紙のこいのぼり!」

幼稚部、小学部のプレイルーム前の廊下に、大きな黄色の「紙のこいのぼり」が、飾られています。この「紙のこいのぼり」は、5月3日~5日に仁淀川で泳いでいたものです。小学部1年生の音楽で、「こいのぼり」の曲の学習をしているのでと、教員が「水中こいのぼりプレゼント」でいただいてきたものです。3日間、仁淀川を泳いでいた「紙のこいのぼり」には、川の匂いがたっぷり染みついていて、見えない子どもたちもその様子を理解することができました。

「れいめい寮(寄宿舎)水族館?」

5月の寄宿舎掲示板は「端午の節句」に因んで鯉のぼりをデザインしました。職員が用意した「鯉」の台紙に児童・生徒それぞれのイメージを膨らませてお魚の「眼」や「鱗」をカラーシールなどで表現し、完成させました。

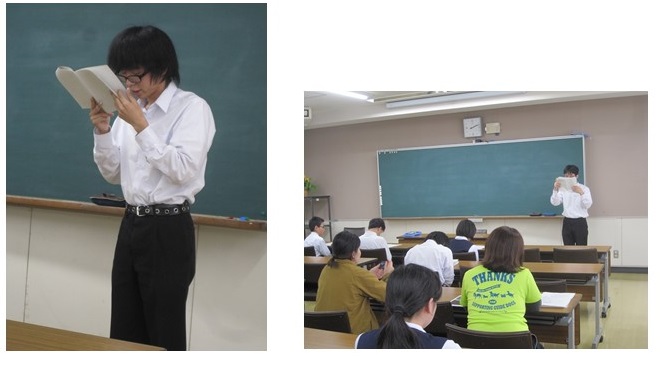

「令和元年度校内弁論大会!」

中学部、高等部の生徒が参加し、9名の弁士による校内弁論大会を行いました。

それぞれの生徒が伝えたい思いを演題に設定し、個性が輝く弁論が発表されました。

論旨、話術、声量、態度、聴衆の感銘度の観点で、審査を行い、最優秀賞1名、特別賞3名が選ばれました。最優秀賞の生徒は、6月に鳥取県立鳥取盲学校で開催される中国・四国地区盲学校弁論大会に出場します。

「参観日、PTA総会!」

ゴールデンウイークの初日、多くの保護者の皆様にご出席いただき、参観日、PTA総会、懇談等を行いました。

初めての参観日となる幼稚部幼児のお母さんは、お子さんに気付かれないように隣の教室からそっと様子を覗いていました。小学部1年生の教室には、おじいちゃん、おばあちゃん、保育園の先生と大勢の方に参観にお越しいただきました。

「中学部高等部新入生歓迎遠足!」

中学部高等部の生徒が新入生歓迎遠足で、いちご狩り(西島園芸団地)と高知県立のいち動物公園に行ってきました。

バスの中での自己紹介クイズや、あま~いいちご狩り、青空の下でのお弁当と楽しい時間を過ごす中で、仲間意識を高めることができた1日でした。

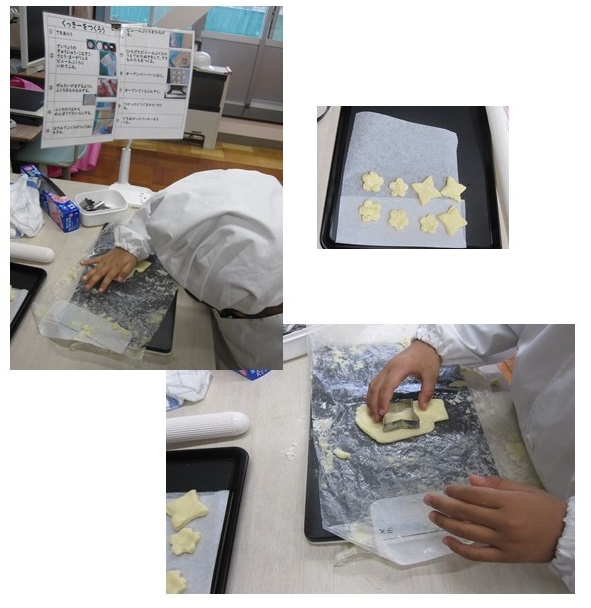

「くっきーをつくろう!」

小学部1年生の教室から、いい匂いがしてきました。教室を覗いてみると、クッキー作りに挑戦していました。手順書を見ながら、活動を進めていました。上手に型抜きをした生地を、オーブンの天板に並べて、いざオーブンへ! 「まだかな~」「おいしそうだね!」

「あと何分?」と、焼き上がりを楽しみにしていました。

「ひまわり教室開室式」

本校では視覚に障害のあるお子さんの発達や子育てについての相談と支援、そして保護者が交流する場として、乳幼児相談学級(ひまわり教室)を開設しています。

平成31年度の「ひまわり教室」の開室式を行い、保育園年中のお子さんが、お母さん、保育園の先生と参加されました。開室式では、本校幼稚部の幼児と一緒に、歌や手遊びの活動を楽しみました。その後は、プレイルームで滑り台やトンネル、トランポリン、平均台等の遊具遊びで、体をいっぱい動かして遊びました。

「ひまわり教室」は、毎週水曜日の午前中に実施予定です。詳しくはホームページの「教育相談」をご覧ください。

「季節を感じる給食!」

今日の給食は、「筍ご飯、海老のかきあげ、きゅうりの和え物、いちご」と、季節を感じることができる献立でした。今が旬の筍ご飯は、子どもたちにも人気でした。

小学部1年生が、給食エプロンに帽子をかぶり、お茶を上手に注いでいました。

「幼稚部入学生の給食が始まりました!」

幼稚部3歳児へ入学した幼児の給食が始まりました。初めての給食の献立は、チキンカレー、いろどりサラダ、フルーツポンチ、みかんジュースでした。カレーを上手にスプーンですくって、美味しそうに食べていました。

慣れるまでは教室での給食ですが、いずれ食堂へもデビューする予定です。

「寄宿舎歓迎会!」

寄宿舎も新しい仲間を二人迎え、8人でスタートしました。

歓迎会では在舎生からの歌のプレゼントもあり、和やかな雰囲気の中、寄宿舎生活がスタートしました。

「平成31年度入学式!」

4月8日(月)、平成31年度高知県立盲学校入学式を行いました。

今年度の新入生は、幼稚部1名、小学部2名、中学部2名、高等部本科保健理療科1名、専攻科理療科2名の合計8名です。入学してくる児童がわかりやすいようにと、見やすい式次第が座席横に準備されていました。

入学式の前には1学期の始業式も行われ、中学部3年生に転入生を迎えました。

今年度は、全校幼児児童生徒23名でのスタートです!

2018年度

「平成30年度修了式・3学期終業式!」

3月19日(火)平成30年度修了式・3学期終業式を行い、幼児児童生徒は今年度最後の登校でした。19日間の春休み(学年末休業・学年始休業)、事故や怪我のないよう過ごしてください。

「3月18日点字ブロックの日です!」

3月18日は「点字ブロックの日」です。1967年3月18日に、点字ブロックが世界で初めて岡山市の岡山県立岡山盲学校に近い交差点に敷設されたことを記念して、社会福祉法人・岡山県視覚障害者協会が制定し、日本記念日協会が認定しました。点字ブロックは、正式名称「視覚障害者誘導ブロック」といい、視覚障害者の歩行の安全を図ることを目的に 駅や歩道に敷設された突起のあるブロックのことです。点字ブロックの上に障害物があると、ぶつかったり、転倒するなど危険です。視覚障害者が安全に移動するために、点字ブロックに駐車、駐輪をしないよう、また物を置かないよう、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

「小学部卒業証書授与式!」

本日3月15日、小学部卒業証書授与式を行いました。晴天に恵まれ、小学部6年生2名が無事卒業を迎えることができました。多くの来賓の皆様や、ご家族、保護者の皆様に出席いただき、とても温かな雰囲気の中、式を進めることができました。卒業生も、この日のために練習を重ねた「旅立ちの言葉」を、立派にそして堂々と発表することができました。

「明日は小学部卒業証書授与式です!」

小学部卒業証書授与式の総合練習を行いました。今年の小学部の卒業生は2名です。式場への入場や、卒業証書授与、旅立ちの言葉など、しっかりと練習ができいて明日の本番が楽しみです。ステージの上には小学部の児童が共同制作した大きなパネル、式場後方には卒業生の作品が飾られています。

小学生として食べる最後の給食も、リクエストメニューでした。

「セルフハンバーガ給食!」

3月6日(水)の給食の献立は、「セルフハンバーガ―、ミモザサラダ、野菜スープ、牛乳」でした。セルフハンバーガーは、丸い形に切れ目の入ったバンズパンに、自分でハンバーグ、レタス、スライスチーズをはさんで食べます。思い思いの順番で具をはさみ、大きな口を開けて美味しそうに食べていました。小学部の児童に感想を聞くと、「ハンバーグとチーズが美味しかった!」「はさむのが楽しかった!」「はさむのが難しかった!」と、いい経験になったようです。

「ひまわり教室!」

3月6日(水)は、今年度最後の早期発達支援「ひまわり教室」でした。2歳児1名、3歳児1名のお子さんがお母さんと一緒に参加し、幼稚部3歳児の幼児と一緒に活動しました。

ひまわり教室のお部屋に入ると、まずは自由遊びです。教室内のじっくり見たり、手を使ったりするおもちゃの中から、お気に入りをみつけて遊んでいました。今年4月にには難しかった穴のあいた球の棒抜き、棒差しが、しっかり手元を見て両手を使って上手にできるようになった様子に、嬉しい驚きです。

みんなで集まっての名前呼びで自分の名前を呼ばれると、しっかりとお返事をしたり、絵本の読み聞かせでは、じっくり見たり聞いたりと、この一年間での成長を感じたことです。

ひまわり教室について詳しくは、本校ホームページ「教育相談」をご覧になってください。

「外部専門家活用事業実施!」

高知県教育委員会の事業として、理学療法士等の外部人材を活用し、自立活動等の指導や児童生徒等への合理的配慮の充実を図ることを目標として「外部専門家活用事業」が実施されています。本校もこの事業を積極的に活用し、OT(作業療法士)、PT(理学療法士)、ORT(視能訓練士)、ICT支援員の方に訪問していただいています。

本日は、高知若草養護学校の野中PTに来校いただき、幼稚部の幼児の支援についてアドバイスをいただきました。

「卒業・修了おめでとうございます!」

多くの来賓の皆様や、保護者、同窓生、教職員OB等にご臨席いただき、盛大かつ厳粛に、平成30年度高知県立盲学校高等部・本科普通科、保健理療科卒業証書授与式、専攻科理療科修了証書授与式を執り行いました。3年間の学びを立派に終え、卒業証書、修了証書を受け取る3名の生徒の表情は、達成感と希望に満ち溢れていました。

式後には生徒会主催の「卒業を祝う会」も開かれ、卒業・修了生の門出ををみんなで祝いました。

「明日は高等部の卒業・修了証書授与式です!」

明日3月1日(金)は、高等部、本科普通科・保健理療科卒業証書授与式、専攻科理療科修了証書授与式です。3名の生徒が、学び舎を巣立ちます。今日は、装飾された体育館での全体練習もあり、明日の本番を残すのみとなりました。卒業生にとっての最後の給食には、卒業を祝って五目寿しと、桜のゼリー、いよかんジュースがメニューに入っていました。食堂の掲示板にも「卒業おめでとう」の飾り付け、卒業生のテーブルには、名前の入ったお花紙のテーブル飾りが置かれていました。

「国家試験が行われました!」

2月23日(土)に『あん摩マッサージ指圧師国家試験』、24(日)に、『はり師国家試験』、『きゅう師国家試験』が行われました。国家資格取得のために、本科保健理療科、専攻科理療科の生徒は、3年間地道な努力を続けてきました。試験前日の給食には、試験で実力が発揮できることを願って、かつ丼が出されました。良い結果が出ることを、信じています。

「フライングディスク スキルアップ講習会!」

高知県障害者スポーツセンターの主催で、高知県フライングディスク協会の2名の方に講師として来校いただき、スキルアップ講習会を開催しました。中学部1名と高等部普通科2名の生徒が参加し、練習に励みました。体重移動の仕方や、ディスクを離すタイミング、手首のスナップのかけ方等、個々に応じ丁寧な指導をしていただきました。生徒達は、良い記録が出せるよう何度も何度も練習を重ねていました。

「2月20日は創立記念日です!」

本日2月20日は、本校の90回目の創立記念日です。(創立90周年記念式典は、2月3日に行いました。)

今日の給食は、創立記念日をお祝いする行事食でした。献立は、「赤飯、松風焼き、はすのさんばい、すまし汁、牛乳」と、おめでたいメニューばかり。食堂の掲示板や手洗い場もお祝いモードに飾り付けをされていました。

「寄宿舎2月のお誕生会!」

寄宿舎の2月生まれの誕生会を行いました。2月のお誕生日は小学部6年生の女子1名。

彼女のリクエストに応えて、夕食のメニューは「ごはん、ポークステーキ、ポテトサラダ、株のスープ」でした。皆で誕生日のお祝いの歌を歌ってから、夕食スタート!デザートは、自分が好きな種類を選べるケーキでした。

「おはなし会!」

絵本の店『コッコ・サン』の森本さんに来校いただき、おはなし会を行いました。

音楽に合わせての読み聞かせや、リズミカルな言葉の調子、絵のない絵本などの素敵なお話の世界に、子どもも大人も夢中になりました。

「高知県児童生徒表彰!」

2月10日(日)高知市文化プラザかるぽーとで、平成30年度高知県児童生徒表彰の表彰式が開催されました。本校からは、スポーツの部個人で高等部3年生の女子が、その他の部団体で小学部が表彰されました。小学部は、「紙と遊ぼう作品展」への5年連続出品(高知県製紙工業会長賞、いの町博物館賞受賞、感謝状受賞等)の業績が認められての受賞でした。

当日は、小学部代表として6年生の高橋星凪君が出席し、ステージの上で立派に表彰状と記念の盾を受け取りました。

「道村静江先生来校!」

点字学習を支援する会会長、元横浜市立盲特別支援学校教諭の道村静江先生に来校いただき、校内研修会等を開催しました。

本校には現在、点字使用で学習を進めている児童生徒が2名在籍しており、点字導入のポイントや点字の読み速度を上げるための指導方法について教えていただきました。また、道村先生は「ミチムラ式漢字学習法」にも取り組まれており、高等部の弱視生徒の漢字学習のポイントについて、生徒達本人にわかりやすく指導していただきました。

校内研修では、「視覚障害児の触察指導」と題して、点字学習のレディネス、事物や空間の認知、概念形成につなげる指導についてお話をいただきました。

「マラソン大会!」

中学部、高等部普通科は2月1日(金)、小学部は2月5日(火)に、マラソン大会を実施しました。

それぞれ、15分間、20分間、25分間に自分の決めた目標の達成を目指して、頑張りました!

教員や寄宿舎指導員、保護者の声援を受けて、どの児童生徒も日頃の練習以上の結果を出し、目標を達成することができました。

児童生徒の頑張る姿を見ることができ、応援する側もパワーをもらいました!

「創立90周年記念式典!」

2月3日(日)、本校創立90周年記念式典を挙行しました。多くのご来賓の皆様にご臨席いただくとともに、卒業生、保護者の皆様にも多数出席いただき、在校生、教職員とともに創立90周年を祝うことができました。

記念式典後には、記念事業音楽イベント公演として本校卒業生でもある堀内佳さんのコンサートを開催しました。

「高知県高等学校PTA連合会功労者表彰式!」

2月2日(土)に、高知県高等学校PTA連合会功労者表彰式が高知会館で行われました。本校笠松真弓PTA会長が、平成30年度高知県教育長・高知県高等学校PTA連合会会長表彰を受賞されました。表彰式では、伊藤博明教育長から表彰状、小串和久高知県高等学校PTA連合会長から記念品が手渡されました。おめでとうございます。

「小学部児童の版画作品!」

小学部の児童が図画工作で作った版画作品が、廊下に掲示されていました。時間をかけてていねいに彫り、刷っていました。とてもいい作品に仕上がりました。

「節分の行事食!」

2月1日(金)の給食は、節分の行事食でした。献立は、大豆とかちりの混ぜご飯、イワシのカリカリフライ、白菜の生姜ドレッシング、こんにゃくのおかか煮、牛乳。各テーブルに置かれた献立の説明を読んで、「節分にこんにゃくを食べて体を清める風習」を初めて知った生徒も多かったようです。

「自活訓練棟解体!」

高知江ノ口養護学校の寄宿舎新築のため、本校寄宿舎敷地内の自活訓練棟の取り壊し工事が始まりました。併せて、ブロック塀の改修工事も実施されます。

近隣の皆様には、工事期間中は騒音や工事関係車両の通行等でご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、ご理解、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

「学校給食週間!」

1月24日~30日は学校給食週間です。この学校給食週間は、学校給食の意義、役割等について理解と関心を高め、学校給食のより一層の発展を図ることを目的としています。本校でも給食の歴史や高知県の食について学ぶために、給食の始まりの献立や、高知県の地場産物、郷土料理を取り入れたり、食堂に給食の歴史についての掲示を行うなどの取組を行っています。また、1月24日からの3日間は、給食委員会の児童生徒の、全校放送も流れます。

「演劇ワークショップ」を開催しました!

鳥取県でご活躍されている中島諒人さん(特定非営利活動法人鳥の劇場代表理事/芸術監督)を講師にお迎えして、演劇ワークショップを開催しました。ゲーム、絵本等を使った演劇ワークショップを通して、様々な感覚、体の動きを使った身体表現を体験することをねらいとして、幼小学部、中学部・高等部本科普通科の子供たちが参加しました。

子供が好きな食べ物「うどん」やその作る過程の表現、絵本「ぐるんぱのようちえん」「おおきなかぶ」を題材にした表現活動に、最初は少し不安そうな表情だった子供たちも、表現の世界に少しずつ引き込まれ、声や全身を使った思い思いの表現を楽しんでいる様子が見られました。

「第6回「育ちの教室」を開催しました!」

本校では、視覚障害に関する理解を深め、保護者同士のつながりを広げるために「育ちの教室」を開催しています。今年は年間7回の開催で、点字、福祉制度について、新築されたオーテピア声と点字の図書館の見学などを行ってきました。

第6回目の1月18日(金)は、「パイシートを使った簡単調理」ということで、本校学校栄養職員を講師に、4名の保護者が参加して調理の研修を行いました。見えない、見えにくい子どもがお母さんと一緒に家庭で作ることができ、手順を覚えたら一人で作れるようになるといいですね。

「歯みがき教室!」

1月11日(金)、歯みがき教室を開催しました。

講師として本校の学校歯科医である沖歯科医院からお二人の歯科衛生士さんにおいでていただきました。

給食後に各自歯みがきをしていましたが、歯垢染め出し液で、みがき残しの部分をみつけ、ていねいにみがき直しました。みがき残しをつくらない工夫や歯ブラシの使い方についても、一人一人ていねいに教えていただくことができました。

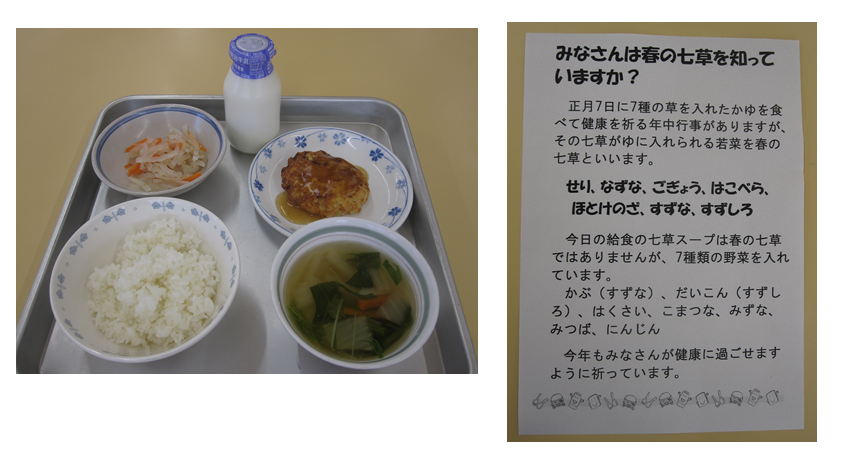

「3学期最初の給食!」

1月8日(火)始業式の日から給食が始まりました。

メニューは、ごはん、照り焼きつくね、紅白なます、七草スープ、牛乳でした。七草スープは春の七草にちなんで7種類の野菜(かぶ、大根、白菜、小松菜、水菜、三つ葉、人参)を入れたスープで、今年一年間、健康に過ごせることを願ったものでした。今学期も健康的で美味しい給食をしっかりと食べ、元気に学校生活を送りたいと思います。

「3学期始業式を行いました!」

本日1月8日(火)、平成30年度3学期の始業式を行いました。始業式後の伝達表彰では、昨年12月24日に開催された高知県障害者フライングディスク記録会に出場した3名の生徒に記録賞が手渡されました。

解散になった直後に訓練用の緊急地震速報が流れ、避難訓練を実施し、体育館で地震が起こった場合、どこに逃げて身を守るのが一番安全かについて確認をしました。本校では、体育館で式等がある場合は各自が教室に備えてあるヘルメットを持参することになっており、緊急地震速報が流れるとすぐにヘルメットを被り、姿勢を低くして身を守る行動に移りました。

「特別支援教育講座(視覚障害教育)を開催しました!」

12月25日(火)、広島大学大学院准教授 氏間和仁先生を講師にお迎えし、特別支援教育講座(視覚障害教育)を開催しました。当初は7月に開催する予定でしたが、台風接近のため12月に延期となったものです。

午前中は「視覚活用教育と視覚補助具」、午後からは「点字指導レディネス評価と指導」という演題で研修を行いました。弱視教育と盲教育の基本となるポイントを押さえるとともに、新しい知見や情報等について多くの学びがある研修となりました。外部からの参加者もあり、本校の視覚障害教育のセンター的役割として研修機会の提供ができました。

「高知県障害者フラインディスク記録会!」

12月24日(月)、高知市総合運動場多目的ドームで行われた「高知県障害者フライングディスク記録会」に中学部1名、高等部2名の生徒が参加しました。9月に予定されていた「高知県障害者スポーツ大会フライングディスク競技」が台風接近に伴い中止となったため、今回は記録会として県内3会場で開催されます。来年の全国障害者スポーツ大会(茨木大会)の選手選考基礎資料ともなるため、記録会に向けて放課後の時間を使って練習に励みました。

3名の生徒は、「立位ディスタンス」(連続して3投して、最長距離を競う)、「アキュラシー5m」(スローイング地点から5mまたは7m先にある直径0.915mの輪(アキュラシーゴール)に向かって、連続して10投してゴールの輪を通過した回数を競う)の両種目に参加し、練習での記録を更新するなど成果を発揮することができました。

「2学期終業式を行いました!」

12月21日(金)、平成30年度2学期の終業式を行いました。

終業式の後は、幼児児童生徒の皆さんが2学期に頑張った成果の一つである伝達表彰、読書活動表彰(今学期図書室の本をたくさん読んだ頑張り賞)も行いました。

クリスマス、お正月と楽しい行事がある冬休みを楽しく有意義に過ごし、3学期の始業式には元気に登校してください。

「2学期最後の給食!」

12月20日(木)は、2学期最後の給食でした。

献立は、チキンライス、海藻サラダ、ミルクスープ、オムレットケーキ、みかんジュースと、クリスマスバージョン。今年最後の給食を、美味しくいただきました。

「修学旅行で作った器!」

小学部6年生の児童が修学旅行で作った器が焼き上がり送られてきたのを、校長室に見せに来てくれました。大阪の舞洲陶芸館で作った作品です。釉薬は、「淀川イラボ」だそうです。

行くるのに難しかったところを聞くと、「持つところが難しかったです。」と、答えてくれました。カップに何を入れるかは、まだ迷っているようでした。家庭に持ち帰り、楽しかった修学旅行の思い出を再度振り返ったことでしょう。

「寄宿舎クリスマス会!」

12月17日(月)、一足早い寄宿舎のクリスマス会を行いました。サンタクロースに扮した舎の生徒会長さんの名司会の進行で、楽しく賑やかな時間を過ごすことができました。

クリスマス会に向けて練習した歌やダンス、手作りハンドベルの演奏の披露やプレゼント渡しのプログラムに、笑顔があふれました。

夕食のメニューは、「イタリアンスパゲッティー、サラダ、唐揚げ、エビフライ、クラムチャウダー」とリクエストに応えた豪華版、いつもとは違うバイキング形式でした!ピザや食後のケーキもあり、満足・満腹の舎生の皆さんでした。

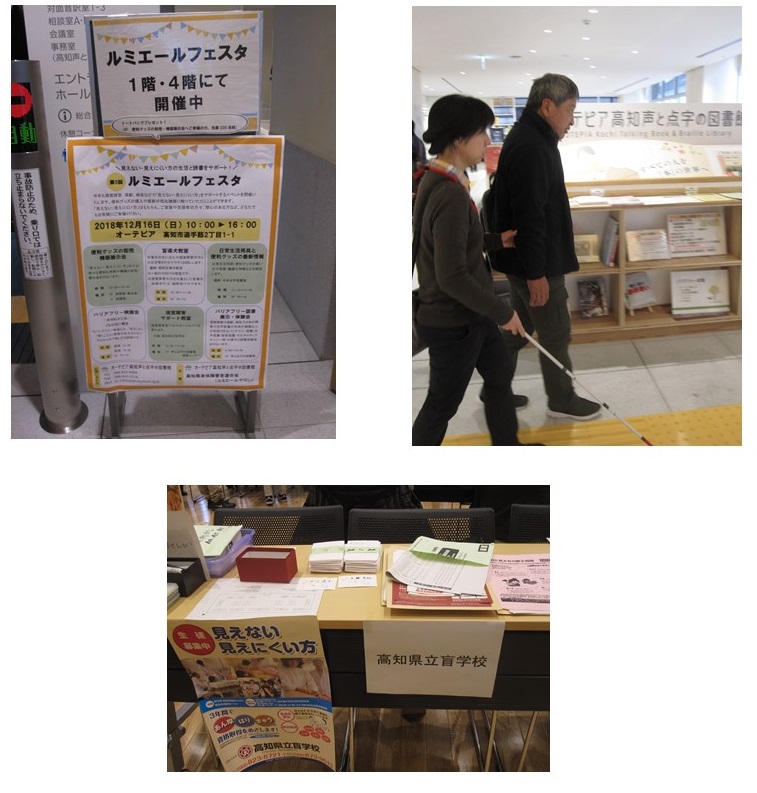

「ルミエールフェスタに参加しました!」

12月16日(日)、オーテピアで開催されたルミエールフェスタ~見えない方・見えにくい方の生活と読書をサポート~に参加しました。

4階研修室、1階高知声と点字の図書館会議室には、14の業者等が視覚障害者が生活するうえで便利な補装具(ルーペ、遮光眼鏡、白杖等)や、日常生活用具(視覚障害者用時計、パソコン用音声ソフト、拡大読書器等)、施設等で設置されることが多い視覚障害者誘導マット「歩導くん」、便利な電気機器(音声ナビ付の電子レンジ、しゃべる液晶テレビ等)等が展示され、たくさんの来館者が参加されていました。

盲学校は、4階研修室の中で高知県内の社会資源(教育・福祉など高知県内の関係機関)としてブースを開設し、盲学校についてのPRを行うとともに、立ち寄ってくださった方に点字の名刺つくりにも挑戦していただきました。また、出前講座「視覚障害者サポート教室」を開催し、支援者の方には視覚障害者の手引き(誘導方法)、視覚障害者用パソコンの操作方法について、視覚障害当事者の方には、図書館全体や、高知声と点字の図書館内の施設等の詳しい案内を行いました。

「フラワーアレンジメント教室!」

12月14日(金)に、公益財団法人日本フラワーデザイナー協会による「花の宅配便事業」の一環として、「フラワーアレンジメント教室」を開催していただきました。

幼稚部・小学部7名と、中学部・高等部普通科9名の幼児児童生徒が2グループに分かれ、ボランティアの講師の先生方に教えていただきながら、フラワーアレンジメントに挑戦しました。花材には、ひば、薔薇、ガーベラ、カスミソウ、姫リンゴとクリスマスにぴったりなものを準備していただきました。花や葉っぱのにおいや感触を楽しみながら、それぞれが思い思いのクリスマスの素敵なアレンジメントの作品を作り上げ、家庭に持ち帰りました。

日本フラワーデザイナー協会の皆様、当日お世話になったボランティアの皆様、ありがとございました。

「人権作文コンテスト表彰式!」

12月9日(日)に中央公園で開催された「じんけんふれあいフェスタ」のオープニングセレモニーの後、平成30年度人権作文コンテスト表彰式が行われました。本校から高等部普通科1年の宮平陸斗さんが、作品名「障害者の立場」で、高知県教育長賞(最優秀賞)を受賞し、伊藤博明教育長から表彰状を授与していただきました。

受賞作品は、12月4日(月)の高知新聞朝刊に掲載されるとともに、12月11日(火)にRKC高知放送ラジオで本人の朗読が放送されました。

「能津小学校との交流及び共同学習!」

12月8日(土)に、日高村能津小学校で開催された「能津ふれあいまつり」に小学部の児童6名が参加しました。このおまつりは、学習の成果を発表するとともに、地域住民等との交流も兼ねており、盲学校小学部の児童も例年参加させてもらっています。

運動場でお餅つきを楽しみ、体育館での発表会に参加しました。能津小学校16名の皆さんの素晴らしい発表を楽しませていただいた後、盲学校の児童も「風になりたい」の合唱とアメリカンシンフォニーの合奏の発表を行いました。最後にはプレゼント交換も行い、心に残る交流及び共同学習となりました。

この交流は40年以上続いており、盲学校の児童も楽しみにしている行事の一つです。能津小学校の皆さん、ありがとうございました。

「高知鏡川ライオンズクラブさんからのプレゼント!」

高知鏡川ライオンズクラブさんから、本校の中学部、高等部の新入生4名に、それぞれの生徒がリクエストした触読式振動時計や、文字盤が大きくて見やすい腕時計・置時計、ポータブルCDプレイヤーを贈呈いただきました。

贈呈式では高知鏡川ライオンズクラブの方から、一人一人にプレゼントを手渡しいただいた後、包みを開けプレゼントの品物を一緒に確認しました。自分がリクエストした品物を実際に手にすることができ、生徒達には笑顔があふれていました。「高価な品物をありがとうございます。大切に使わせてもらいます。」と感謝の気持ちを伝えていました。

高知鏡川ライオンズクラブさんには、長年にわたり毎年、新入生に時計のプレゼントをいただいています。本当にありがとうございます。

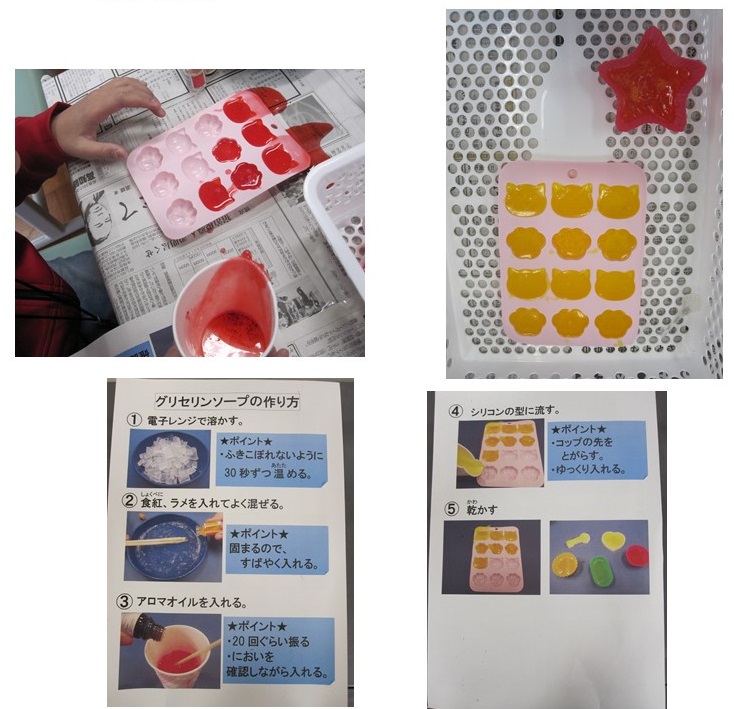

「プレゼントのグリセリンソープづくり!」

小学部では、12月8日(土)に日高村立能津小学校との交流及び共同学習が予定されています。その時に持っていくプレゼントのグリセリンソープを作りました。

手順表を見ながら、好きな色、好きな香り、好きな型を選び、能津小学校の友達の喜ぶ顔を思い浮かべながら完成を目指しました。完成したソープはメッセージを添え、ラッピングをして届けます。

「寄宿舎だより⑤!」

12月3日(月)の夕食時に12月生まれの舎生の誕生会を行いました。最初に舎の生徒会長から、誕生日の舎生の紹介やインタビュー、生まれた年に流行した物やその年の流行語大賞の発表などがありました。その後、小学部の舎生より「翼をください」の歌のプレゼント。夕食は、誕生日の舎生のリクエストメニューで「鮭のフライ、ほうれん草のおひたし、春雨スープ」でした。そしてデザートにはお祝いのケーキ!モンブラン、チョコレート、ティラミス、スフレチーズの4種類のケーキの中から、好きなケーキを選ぶことができ、「ケーキ美味しい!」「お腹いっぱい!」と、みんな大満足でした。

夕食後は、クリスマスツリーの飾り付けも行いました。12月は10日(月)に12月の誕生日会part2、17日(月)はクリスマス会と行事が盛りだくさんです。

「短期生活支援講座を開催しました!」

12月1日(土)に、「~見えにくさを感じている方のための~短期生活支援講座」を開催しました。この講座は、高知県在住の見えにくさを感じている高校生以上の方を対象に、視覚障害者のQOLの向上や、日常生活に役立つ知識や視覚に頼らないコミュニケーション手段の取得を目的に、毎年開催している講座です。今年も、高知市障がい福祉課、オーテピア高知声と点字の図書館、ルミエールサロンの職員の方にもご協力いただきました。

今年は「華道」と「3B体操」の二つの講座を開きました。「華道」はクリスマスをテーマに、好きな花器に準備された花材を先生の指導を受けながら、思い思いに生けこみました。同じ花材を使っても生け方によって随分印象が変わり、個性豊かな作品に仕上がりました。「3B体操」は、「遊びの要素」「気軽に」「体に無理なく」をキーワードに、老若男女問わず、誰でも楽しめるように考案された健康体操です。ボール、ベル、ベルタ―といった用具を準備していただき、音楽に合わせたり、ペアになったりしながら楽しく体を動かす活動ができました。講座終了後の交流会でも「楽しかった!」「もっとやりたかった!」といった感想が聞かれました。

「家庭科でおもちゃを作りました!」

高等部普通科3年生の「家庭総合」育児学の授業で、幼児用のおもちゃを作りました。

一つは本校の幼稚部3歳児の幼児に遊んでもらうことを想定した、振ると音の鳴るおもちゃです。ペットボトルの蓋を二つ合わせて、中に米、砂糖、小石、木の実など違う音がするものを入れて、フェルトでくるんで縫っています。縫い方も、一個目より二個目が上手になっていました。「○○君、喜んでくれるかな~」と、おもちゃを使って遊んでももらえるのを楽しみにしています。

もう一つは、ペットボトルを材料にして作ったビーズです。これを使った紐とおしのおもちゃを作るそうです。ビーズの角でケガをしないようにと面取りをすることも、生徒自身が気が付いて取り組めたそうです。

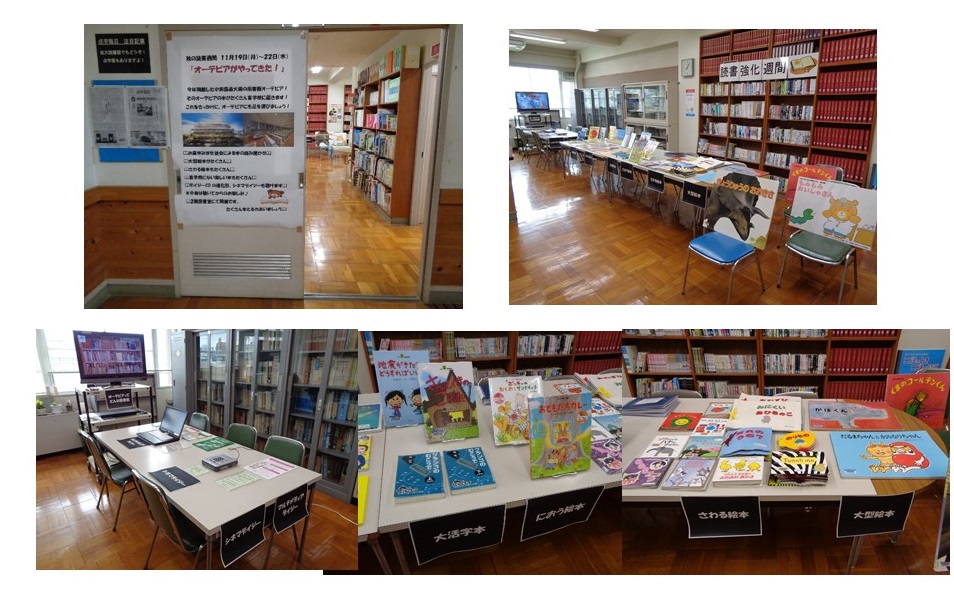

「秋の読書週間!」

11月19日(月)~22(木)、秋の読書週間の取組がおこなわれました。

今回のテーマは、「オーテピアがやってきた!」で、オーテピアと連携し、約60タイトルの蔵書(オーテピア)が図書室にそろいました。21名の幼児児童生徒全員の見え方や特性にあったタイトルが必ず1冊(枚)はあるように選定されたものです。大型絵本やさわる絵本、におう絵本、大活字本、デイジーもシネマデイジー、マルチメディアデイジーなどが並びました。

授業や休み時間に図書室を訪れた幼児児童生徒は、お気に入りの本をみつけ、それぞれのスタイルで本の世界を楽しむことができていました。お昼休みには生徒会の生徒それぞれが推薦する本の紹介が全校放送で流れたり、図書室での大型絵本の読み聞かせも行われ、大にぎわいの図書室でした。

「和食の日の給食!」

11月24日(いいにほんしょく)は、「和食の日」です。24日は丁度日曜日だったため、22日(木)の給食が、「和食の日」にちなんだ「ごはん、さけのゆずみそ焼き、五色なます、すまし汁、牛乳」の和食の献立でした。「和食の基本である『だし』を使った汁物などを味わってみよう!」ということで、テーマは「だし」でした。献立の中のすまし汁はかつおだし、薄味で「だし」の味をしっかりと味わえる一品でした。

小学部では、「和食の日」に先立って、「だし」についての学習も行いました。代表的な「だし」の材料である、昆布、鰹節、煮干しを実際に触って匂いを嗅いだ後、それぞれの材料をつかった「だし」を味わい、味の違いを比べました。

「第6回城西中学校「防災訓練フェア」!」

11月18日(日)、本校南隣の城西中学校で「防災訓練フェスタ」が実施されました。本校からも視覚障害者の手引き歩行等について体験していただく「盲学校ブース」を設け、参加をしました。

短い時間でしたが、約15名の参加があり、手引き歩行の方法だけではなく、アイマスクを装用して「手引き」をされる側の体験も行い、どのような支援が視覚障害者にとって安心できるのかも体感していただきました。視覚障害者が歩行の時に使用している白杖についても実際に触れ、アイマスクを装用した疑似体験を行っていただきました。

災害時や、街で困っている視覚障害者に出会った時に、声をかけてくださる方が一人でも増えることを願っています。

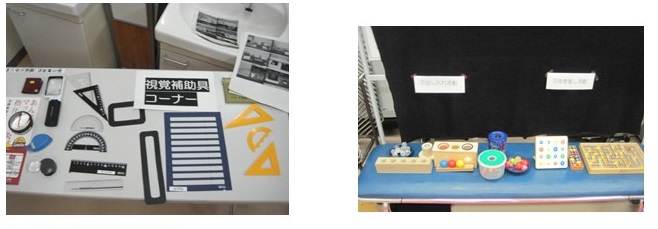

「第8回キッズ☆バリアフリーフェスティバル!」

11月17日(土)~18日(日)に福祉交流プラザを会場に、第8回キッズ☆バリアフリーフェスティバルが開催されました。本校も「視覚ブース」を担当し、学習場面での見えにくさを補うための文房具や補助具、見る力を高めたり、見えにくくても楽しめたりするおもちゃ、絵本などを展示しました。ブースに足を運んでくださった方にはそれぞれのグッズの説明や、お子さんと一緒の方には実際に手に取って遊んでいただきました。

1日3回の「光遊びコーナー」では、イルミネーションを使ったスイッチ遊びや、ブラックパネルシアターを行い、多くの親子連れの皆さんに楽しんでいただきました。

今後も色々な機会に、見えにくさのあるお子さんの生活や遊び、学習が充実するよう積極的に支援に取り組んでいきます。

「高等部専攻科理療科研修旅行!」

11月13日(火)~15日(水)の2泊3日で、理療科2年生の研修旅行を実施しました。この研修旅行は、高知県外の大規模治療院や特色ある治療院を見学し、経営や施術方法を学び、卒業後の指針を持つこうができるよう実施しています。

主な見学体験場所は、JR西日本あいウイル・リラックス・ステーション大阪(大阪市北区梅田)、ウラノマッサージ(豊中市新千里)、日本ライトハウス情報文化センター(大阪市西区江戸堀)、あしたば治療院(岡山市北区)でした。各見学体験場所では、実際の施術を受けることにより施術方法について学びを深めたり、勤務している視覚障害の方から直接お話を伺ったりするなど、とても有意義な研修となりました。

「ナマハゲのお面を作りました!」

中学部1年生、2年生の二人が美術の授業で作ったナマハゲのお面をかぶり、腰蓑風の衣装を着け、手には紙で作った出刃包丁を持って、教室を回っていました。

声色も怖く変えて、ナマハゲになりきっていた二人でした。

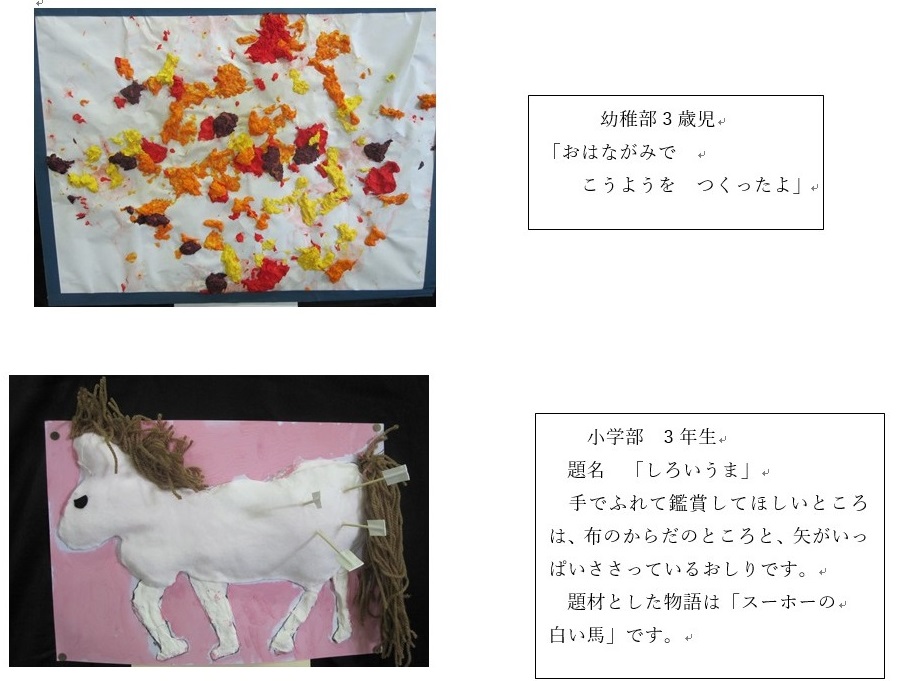

「文化発表会作品展示より①!」

先日の文化発表会には、たくさんの幼児児童生徒の作品が展示されましたので、その一部を紹介します。

「文化発表会!」

11月9日(金)、文化発表会を実施しました。

午前中はステージ発表、午後は展示作品鑑賞を行いました。

ステージ発表には、体育館に準備した椅子がほとんど埋まるほど、たくさんの保護者、関係者の皆さんがお越しくださり、幼児児童生徒に温かい声援、拍手をおくってくださいました。

午後からは、展示作品について作成した児童生徒や担当教員が説明し、鑑賞し合いました。最後に高等部普通科の修学旅行についての発表を行い、全日程を終了しました。

文化発表会にお越しいただいた皆様、ありがとうございました。

「寄宿舎からのプレゼント!」

寄宿舎の児童生徒から思いがけないプレゼントがありました。

箱の中身は、手作りのクッキー。余暇時間を使って、指導員の先生方と一緒に作ってくれたそうです。先日の寄宿舎のハロウィン行事でたくさんのお菓子をゲットしたお礼ということで学校の教職員にいただきました。甘いクッキーと一緒に幸せな気持ちも届けてもらいました。

「文化発表会リハーサル!」

11月9日に開催する文化発表会に向けて、会場準備とステージ発表のリハーサルを行いました。本番当日に向けて、楽器や道具等の置き場所や入退場の方法について確認、音響の調整も行いました。何分少ない練習時間での取組ですので、準備万端とはいきませんが、幼児児童生徒が学習で取り組んできたこと、頑張っている様子を観客の皆様にご覧いただけるよう、準備を進めています。

「小学部修学旅行!」

小学部6年生2名の児童が10月31日~11月2日の2泊3日の日程で、関西方面への修学旅行に出発しました。主な見学・体験場所は、舞洲陶芸館、ユニバーサルスタジオジャパン、バンドー神戸青少年科学館です。

出発の朝には、元気に高知駅に集合し、JR土讃線アンパンマン列車に乗り込みました。お天気に恵まれ、たくさんの楽しい思い出を作ってくることでしょう。

「寄宿舎だより④!」

寄宿舎では恒例のハロウィン行事を行いました。

児童生徒と寄宿舎指導員がそれぞれお気に入りの趣向を凝らした仮装をし、学校までの200メートル近い距離をパレードしました。今年の仮装は「ひょっこりはん」、「魔女の宅急便のキキ」、「名探偵コナン」等など見ている方もとても楽しませてもらいました。

校舎の中で「Trick or Treat! お菓子をくれないといたずらするぞ!」と待ち受けていた教職員から、たくさんのお菓子を受け取って満足そうでした。

「高知産四方竹(しほうちく)を使った給食!」

10月24日(水)の給食の献立は、ごはん、魚のマーマレード焼き、かみかみサラダ、四方竹のぽん切り煮、牛乳でした。四方竹(しほうちく)は、高知産で短い期間限定で食べることができる食材です。

「理療科校外臨床実習!」

本校の教育活動のことを県民のみなさまに広く知ってもらいたい、そして生徒にいっそう成長してもらいたいという願いから例年、理療科の生徒が県内の施設や企業に出向いて、そこで働かれている方々にあん摩施術を受けてもらうという取り組みを行っています。今年も多くの方々の協力をいただいて有意義な校外臨床実習を行うことができました。

10月19日には佐川町健康福祉センターかわせみを会場とさせていただき、佐川・越知・日高広域シルバー人材センターの方や保健センター、役所の職員の方に、また10月25日には市内一宮にあるトヨタカローラ高知株式会社の一室を使わせていただき、社員の方にあん摩を受けていただきました。

一人当たり30分程度の施術ですが、生徒たちはそれぞれの患者さんに対して凝りの強い部や力加減などを聴いたりしながら、少しでも楽になってもらいたいという思いで一生懸命な様子でした。施術を受けてくださっている方からは「気持いいよ」や「楽になりましたよ」といった言葉をいただくことができ、生徒たちの真剣な表情も自然と緩んで笑顔が見られました。

「高等部普通科修学旅行!」

高等部普通科の生徒4名が10月23日~26日の3泊4日の日程で、東京方面に修学旅行に出発しました。主な見学・体験場所は、皇居、国会議事堂、国立科学博物館、劇団四季公演、東京ディズニーランド、お台場フジテレビ等です。出発前日の学校での出発式、当日には高知龍馬空港で、生徒一人一人が修学旅行の目標や楽しみにしていることを発表し、飛行機に乗り込みました。

学校では体験できない活動や体験をとおして学び、たくさんの思い出をつくって全員が元気に帰り、お土産話を聞かせてもらえることを楽しみにしています。

「全国障害者スポーツ大会「福井しあわせ元気大会2018」メダル獲得!」

全国障害者スポーツ大会「福井しあわせ元気大会2018」の視覚障害者女子1部に出場した高等部3年生山本麻琴さんが、25メートル自由形で金メダル、50メートル自由形で銅メダルに輝きました。50メートル自由形では自己ベストを10秒近く縮めるタイムを出すことができました。

「幼稚部・小学部体験入学!」

10月5日(金)に、幼稚部・小学部の体験入学を実施しました。5名の幼児児童が保護者や保育園の先生、学級担任の先生と一緒に参加し、盲学校での授業や、遊び、給食を体験しました。初めの会では、盲学校のみんなも含めた自己紹介の後、一緒に手遊びをして緊張モードを和らげました。その後は学部やクラスに分かれて「英語で遊ぼう」「音楽遊び」「国語」「自立活動」などの学習を行い、お楽しみの給食を一緒に食べました。お昼休みには、「だるまさんがころんだ」で遊ぶ元気な声が廊下に響いていました。日程が終了した後も、名残惜しく話をする様子も見られました。参加された皆さんにとっては盲学校の教育内容について知っていただき、実際体験していただく機会、盲学校の幼児児童にとっても学校以外の友達と触れ合う良い機会となりました。

学校見学、体験については随時実施していますので、ご希望がある場合は学校までご連絡ください。

「防災への取組!」

9月27日(木)は、寄宿舎での火災避難訓練を行いました。午後6時30分、寄宿舎内に火災報知機のベルが鳴り響きました。出火場所は、玄関付近ということで、前庭に逃げることができず、寄宿舎裏の桜馬場公園が避難場所となりました。生徒達は指導員と一緒にそれぞれがいた場所の一番近い出口から外へ出て、桜馬場公園まで避難しました。夜間は暗さのため見えにくさも増し、指導員の人数も少なくなるので、より安全に非難するために訓練を重ねることが必要です。今後も災害の想定を色々と変えて、避難訓練を実施していく予定です。

9月28日(金)は、学校での地震避難訓練と防災学習を行いました。南海トラフ地震を想定した避難訓練を行い、防災学習では、高知市地方気象台の北村光良次長を講師にお招きし、「大雨や台風について」という演題でお話をしていただきました。講演では、高知地方気象台の紹介や天気予報に出てくる言葉の説明、大雨、台風についてのお話を伺いました。ここ最近の自然災害もあり生徒達にとっても興味深い内容となりました。災害への心構えとして、災害は「まさか!」と思うかもしれませんが、「いつかは」起きるものです。「自分はだいじょうぶ」「たぶんだいじょうぶ」と自分に都合よく考え、油断してはいけません、というお話を伺いました。学校でも、油断することなく防災の取組を進めていきたいと考えています。

「地域対象の治療奉仕を行いました!」

9月21日金曜日の午後に本校治療室にて地域の方を対象とした治療奉仕を行いました。本校1階の治療室に来校いただき、生徒のあん摩施術を受けていただくという行事です。地域の方に少しでも盲学校のことを理解してもらいたいという願いから始めた取り組みで、昨年に引き続いて行うことができました。今回は、近隣の小高坂地域から区域を広げて広報し、より多くの方に盲学校のことを知っていただけるように取り組みました。

当日は、十数名の方が来校してくださり、お一人につき30分程度の施術を受けてもらいました。生徒は、揉む力加減や心地良さを聞きながら一生懸命施術していました。また施術を受けてくださっている方の中には、その間も生徒に声をかけてくださる方や、終わった時に「とても楽になったよ」とのお言葉をくださる方もいて、短い時間ではありましたが和やかな雰囲気の中、治療奉仕を行うことができました。

「お月見の行事食!」

今年の十五夜は24日でしたが秋分の日の振替休日なので、9月21日(金)は、少し早いお月見の行事食でした。献立は、ごはん、たまごのココット焼き、じゃこサラダ、いもたき、牛乳。「たまごのココット焼き」のお月様が、一人ひとりのお皿に並びました。また、十五夜は別名「芋名月(いもめいげつ)」といい、さといもなどの芋類の収穫を祝う行事でもあるため、さといもを使った「いもたき」も出されました。

食堂でお月様を見つけて喜んだり、「芋名月」という言葉を初めて知る生徒もいたり、十五夜を話題にしながら、美味しく給食をいただきました。

「寄宿舎だより③!」

寄宿舎の玄関横の壁面が、「夏」から「実りの秋」になりました!

9月18日(火)は9月生まれの舎生の誕生会でした。夕食の前に、他の舎生から歌のプレゼントがあり、誕生日月の舎生のリクエストメニュー(ハンバーグ、野菜サラダ、玉ねぎスープ)の夕食をみんなでいただきました。次の誕生日会は3名の舎生の誕生日月の12月です。どんなメニューをリクエストしようか、今から楽しみにしているようです。

「文化・芸術の秋です!」

児童生徒の取組、学習活動に嬉しい賞をいただきましたので紹介します。

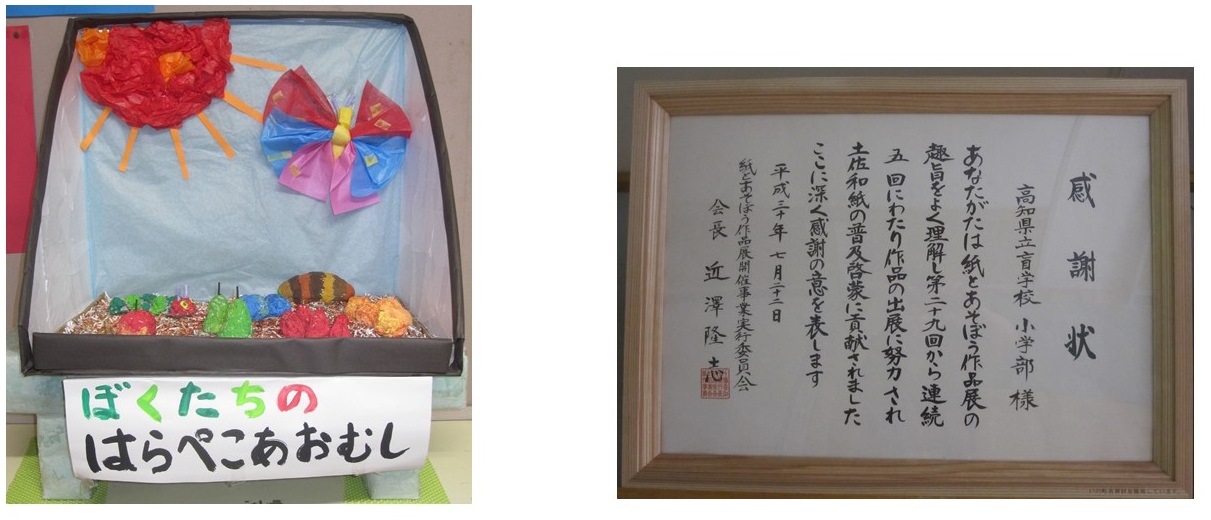

「第33回紙とあそぼう作品展」

小学部3年生、4年生の児童が出品した「ぼくたちのはらぺこあおむし」が入選となりました。また、小学部の5回連続の出品に対して感謝状をいただきました。

「第40回『少年の主張』高知県大会」

中学部2年生の生徒が作文選考で10人の発表者の中の一人に選ばれ、9月9日(日)自由民権記念会館で開催された大会で「税の未来」と題した主張を発表し、優良賞を受賞しました。

「平成30年度高知県唱歌コンクール」

9月9日(日)丸の内高等学校で開催されたコンクールに小学部6年生の児童2名が独唱、重唱の両方の部に出場し、全て優秀賞を受賞しました。特に二人での重唱は、審査員の方から難しい曲に取り組み感動したという高い評価を受けました。

「カヤック体験!」

9月7日(金)、YASU海の駅クラブの指導員の方お二人に来校いただき、マリンスポーツ事業として「カヤック体験」を実施しました。

ライフジャケットを着ての浮遊体験から始まり、小プールでカヤックに乗り、パドルを使って漕ぐ練習をしてから、大プールでの体験をしました。真っすぐ進むためには、一緒に乗っている友達と掛け声を掛け合い、調子を合わせてパドルで漕がなければいけないので、そこが一番苦労していました。息がうまく合うとスピードも出て、今度は慌てて止めなくては行けなかったりする様子も見られました。

カヤックで進みながら風を感じたり、ボートで教員に抱かれてのんびり楽しんだり、パドルで必死に漕いで腕が痛くなったり、それぞれに「カヤック体験」を満喫することができました。

「2学期が始まりました!」

9月3日(月)校舎内に賑やかな声が響き、2学期が始まりました。

久しぶりの友達との再会に、夏休み中の思い出話をする様子も見られました。

始業式後には訓練用の緊急地震速報が流れ、高知県シェイクアウト訓練(一斉に「姿勢を低く、頭を守り、動かない」という安全を確保する行動をとる訓練)に参加し、防災意識を高める取組を行いました。

「オープンスクール開催!」

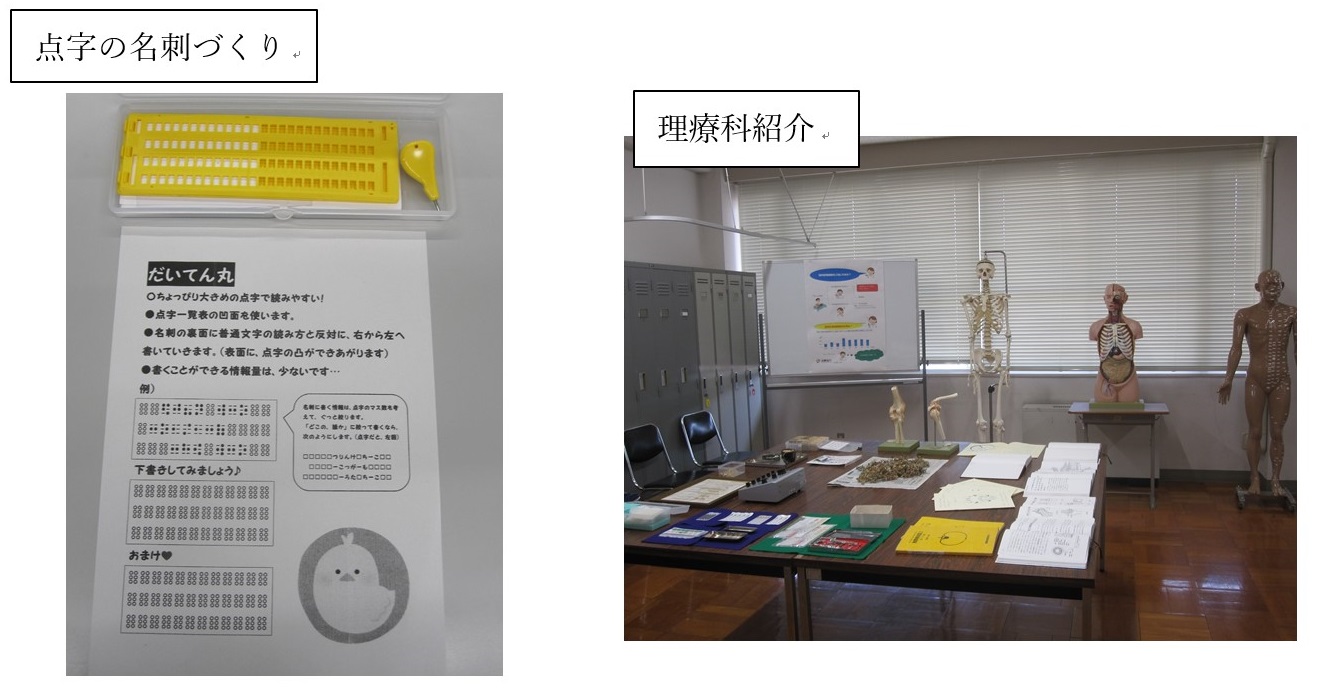

8月4日に平成30年度高知県立盲学校オープンスクール「来て見てみいや盲学校!」を開催しました。前日までに講座等の申し込みがあった方40名と当日参加の方を合計すると、80名近い皆様にご参加いただき盛況に終えることができました。

このオープンスクールは、盲学校、視覚障害教育、視覚障害支援について広く知っていただくために今年初めての開催でしたが、「視覚障害理解」「視覚障害サポート」をはじめ、点字での名刺つくりや、障害者スポーツ体験(ボルダリング、サウンドテーブルテニス)、理療科紹介などの講座にご参加いただきました。それぞれの講座では、実際に体験することで理解をふかめていただくよう工夫を凝らした講座内容で、参加者の皆様にも大変好評でした。

また盲学校見学ツアー(スタンプラリー)、関係機関のご協力で開催できた紹介・展示プログラム「盲導犬」「ルミエールサロン」「オーテピア声と点字の図書館」も、にぎわっていました。

暑い中参加してくださった皆様、ありがとうございました、。

今回の反省をいかしながら、今後も盲学校として積極的に理解啓発に向けて取り組んでいきたいと思います。

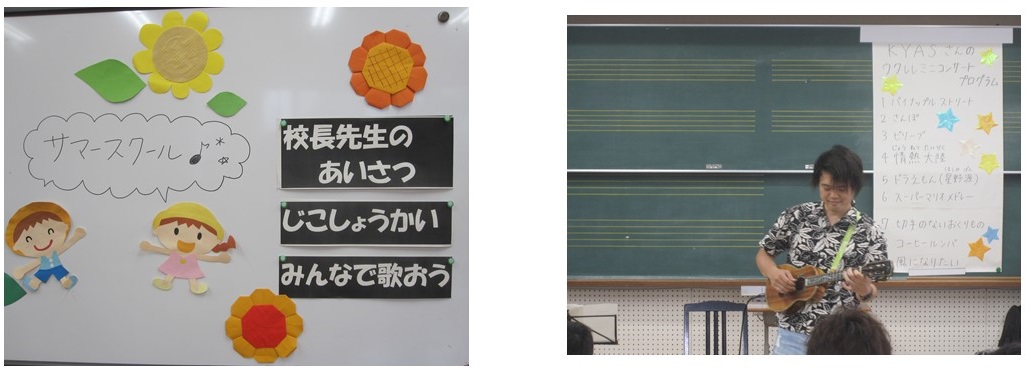

「サマースクール開催!」

7月27日(金)本校の幼稚部小学部の幼児児童と、地域の乳幼児を対象としたサマースクールを開催しました。当日は、2名の兄弟児さんも合わせて総勢11名の子どもと、それぞれの保護者の皆様、保育園の先生も参加もあり、にぎやかに実施することができました。

前半は親子でウクレレの演奏を楽しみ、後半、子ども達は「光遊び、お話遊び」、保護者の皆さんは懇親会(座談会)とそれぞれの時間を過ごしました。

「親子でウクレレコンサートを楽しもう!」では、ウクレレ奏者KYASさんの奏でる日頃聞き慣れた曲や、エネルギッシュに演奏される異国の曲などバラエティーに富んだ選曲に、聞き入ったり手拍子や一緒に歌ったりして楽しむことができました。

「光遊び・お話遊び」は、いつもと違う暗室での活動に、じっくりお話を聞いたりブラックパネルシアター(暗い部屋の中でブラックライトを使って行う)のパネルに見入ったり、体を動かしながらの光遊びなどを楽しみました。

保護者の懇親会では、日頃の子育ての悩みや、それぞれのご家庭での対応方法についてなど話が弾み、終了予定の時刻を過ぎても話が尽きませんでした。

参加してくださった皆様、ありがとうございました。

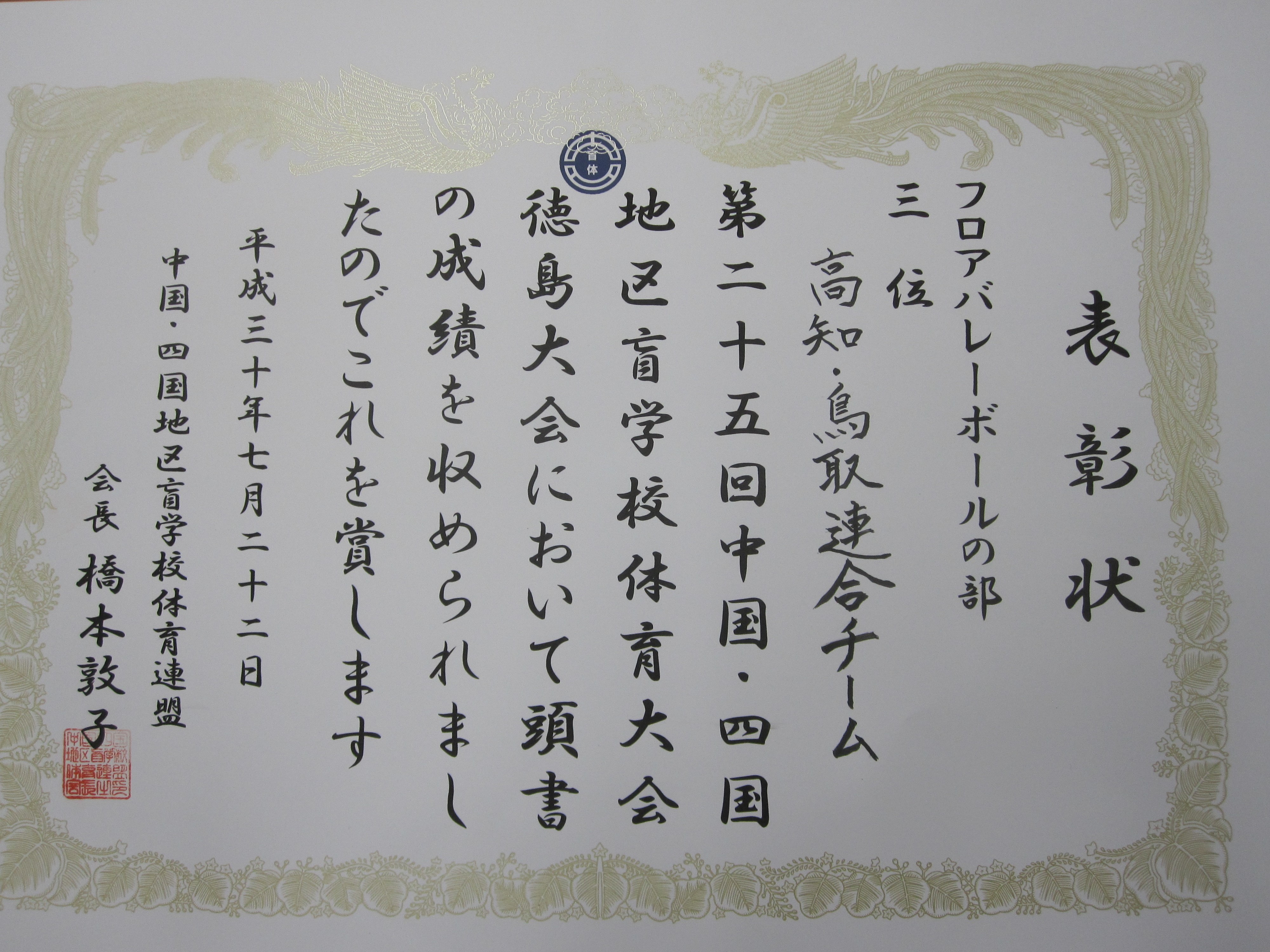

「中四盲体フロアバレー 第3位!」

7月20日~22日、中国・四国地区盲学校体育大会が徳島県で開催され、本校は鳥取盲学校との連合チームでフロアバレーボールに出場しました。全国大会出場を目指す3チームでのリーグ戦で接戦の末、残念ながら全国行きの切符を手にすることはできませんでしたが、全出場5チームの中では、第3位の成績を修めることができました。他県の先生方から連合チームでのチームワークの良さや、昨年度に比べての競技力の進歩などたくさんのお褒めの言葉をいただき、出場した選手の皆さんは来年に向けて、闘志を燃やしています。応援ありがとうございました。

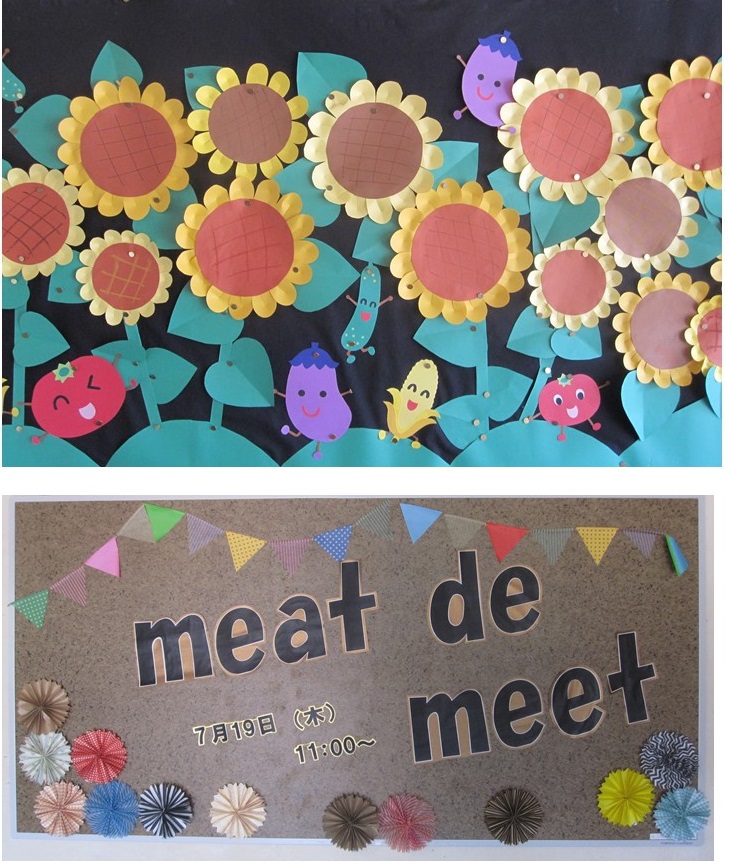

「寄宿舎だより②!」

寄宿舎の玄関横の壁面も、梅雨から「夏!」になりました!

元気な向日葵と可愛い野菜たちが、今にも踊りだしそうです。

寄宿舎では、終業式が終わった19日のお昼、寄宿舎指導員の先生方の企画で、舎生、舎生の保護者、学校の教員の交流イベント「meat de meet」が開催されます。今年初めての行事ですが、多くの参加が予定しており楽しい時間が過ごせそうです。

「リクエスト給食!」

7月13日の給食は、リクエストのぶっかけうどんと、高野豆腐のたまごとじ、西瓜、牛乳でした。

食堂のテーブルを見て「西瓜や!」と、嬉しそうな声が聞こえていました。

暑い日が続く中、さっぱりしたメニュー、冷たいぶっかけうどんがとても心地よく、西瓜もとっても甘く大満足でした!

「手作りカレー、おいしかったよ!」

小学部の児童が理科の学習で育てたじゃがいも、なす、きゅうりを材料に使って、カレーとサラダを作りました。調理をしなかった友だちや先生にもご馳走をしていました。食べながら「これは、○○さんが作ったきゅうりだね!」「これは僕が作ったジャガイモだよ!」と話も弾んでいました。

同じテーブルでは、社会の学習でコンビニエンスストアでお弁当を買ってきた児童が、自分で選んだお気に入りのお弁当を嬉しそうに食べていました。

「理療科治療奉仕!」

本校理療科では毎年、理療技術の向上と、地域での活動によって盲学校教育及び視覚障害に対する理解啓発を促す目的で、日本赤十字社高知県支部さんの協力により治療奉仕を行っています。本年度も、6月25日に須崎市安和公民館で、7月10日に香美市立中央公民館で実施しました。

治療奉仕には、生徒3名と教員2名が参加し、それぞれの地域の皆様に、あん摩・マッサージ・指圧の施術を受けていただきました。参加した生徒は、日頃の学習の成果を発揮することができ、また施術を受けていただいた方よりお礼やお褒めの言葉をいただき、自信が持てたとともに、今後の学習や卒業後に向けての意欲へと繋がりました。

施術を受けてくださった皆様、日本赤十字社高知県支部等関係機関の皆様、お世話になりありがとうございました。

「七夕の行事食!」

7月6日の給食は七夕の行事食で、献立はそうめん、めひかり(御畳瀬産)のからあげ、おくらのすみそあえ、きらきらもち、牛乳でした。

七夕にそうめんを食べるようになった由来が書かれたプリントが各テーブルに置かれ、話題にしながら給食をいただきました。

「防災ごはんを食べました!」

学校に備蓄している防災ごはん(アルファ化米)の賞味期限が迫ってきましたので、防災学習の一環として給食でいただきました。一食分ができあがり270グラムずつのパックに入っていて、お湯・水(熱湯20分、水60分)のどちらでもご飯にすることができます。給食では、ごはんは一人200グラムを標準としているのでパックから分け合って配膳し、中華丼の餡をかけて美味しくいただきました。

デザートにはとっても甘い高知産のメロン(生徒からのリクエストです)も出され、満足でした!

「寄宿舎だより①」

寄宿舎入り口の壁面には、毎月季節に応じた作品が飾られます。

今の飾りは、梅雨ならではの紫陽花や、カエル、そして雨だれです。

この作品は、寄宿舎生と指導員の先生方が一緒に作っています。今回の雨だれには、一つ一つ違った表情が描かれていて、「ながつぶさん」といった名前がついたものもありました。

雨だれが、今にも踊りだしそうです。

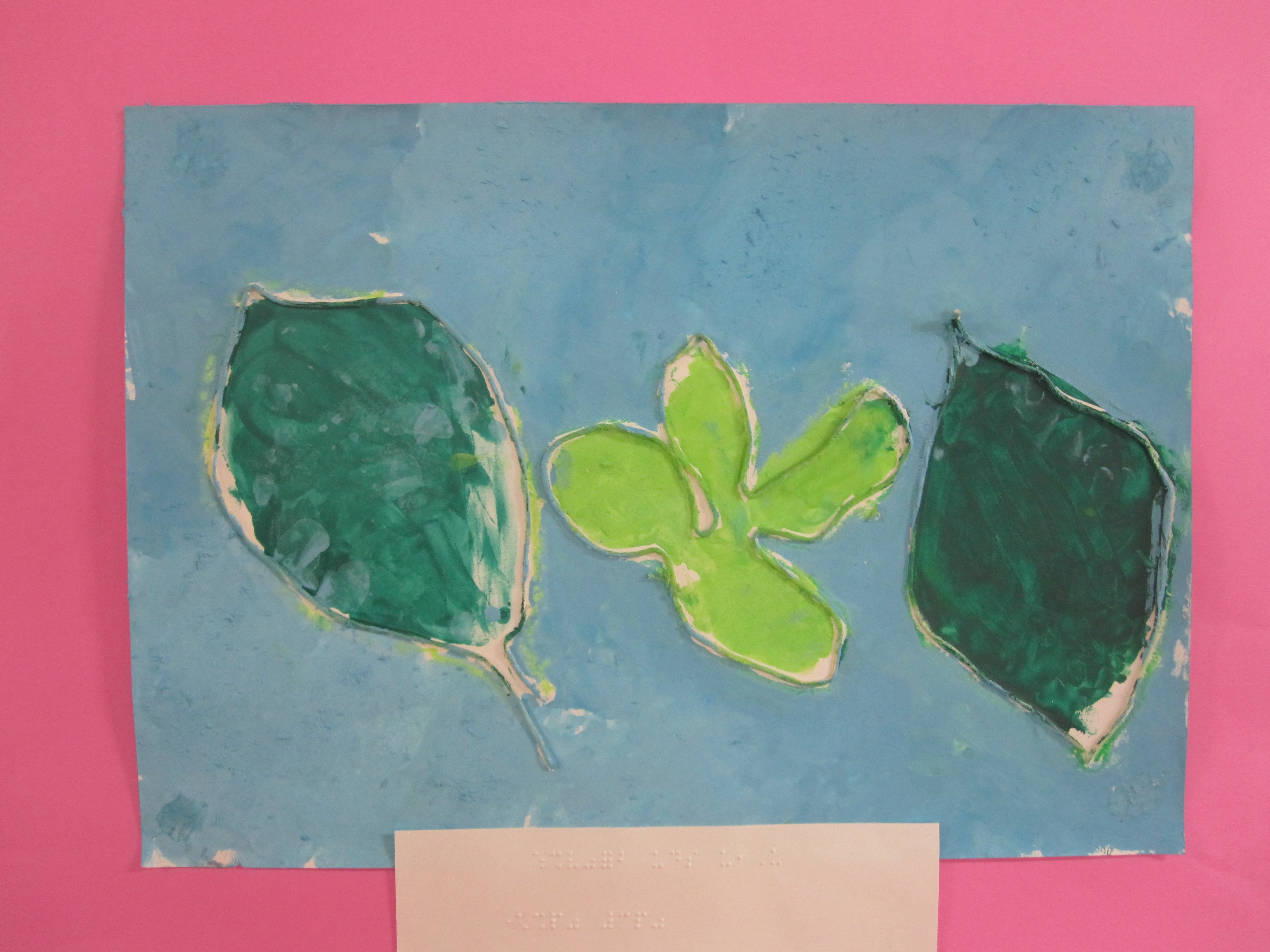

「図画工作の作品紹介②」

小学部の廊下に、図画工作の時間に描いた絵が掲示されていました。

とても素敵な可愛い絵でしたので、紹介します。

全盲の生徒が紫陽花の葉っぱを描いたものです。まずは、葉っぱをしっかり、じっくりとと手で触察しました。次に葉っぱの形を、立体のテープでなぞり図と地の境を作りました。その後それぞれの色を指に絵の具をつけて、ていねいに塗って仕上げたそうです。

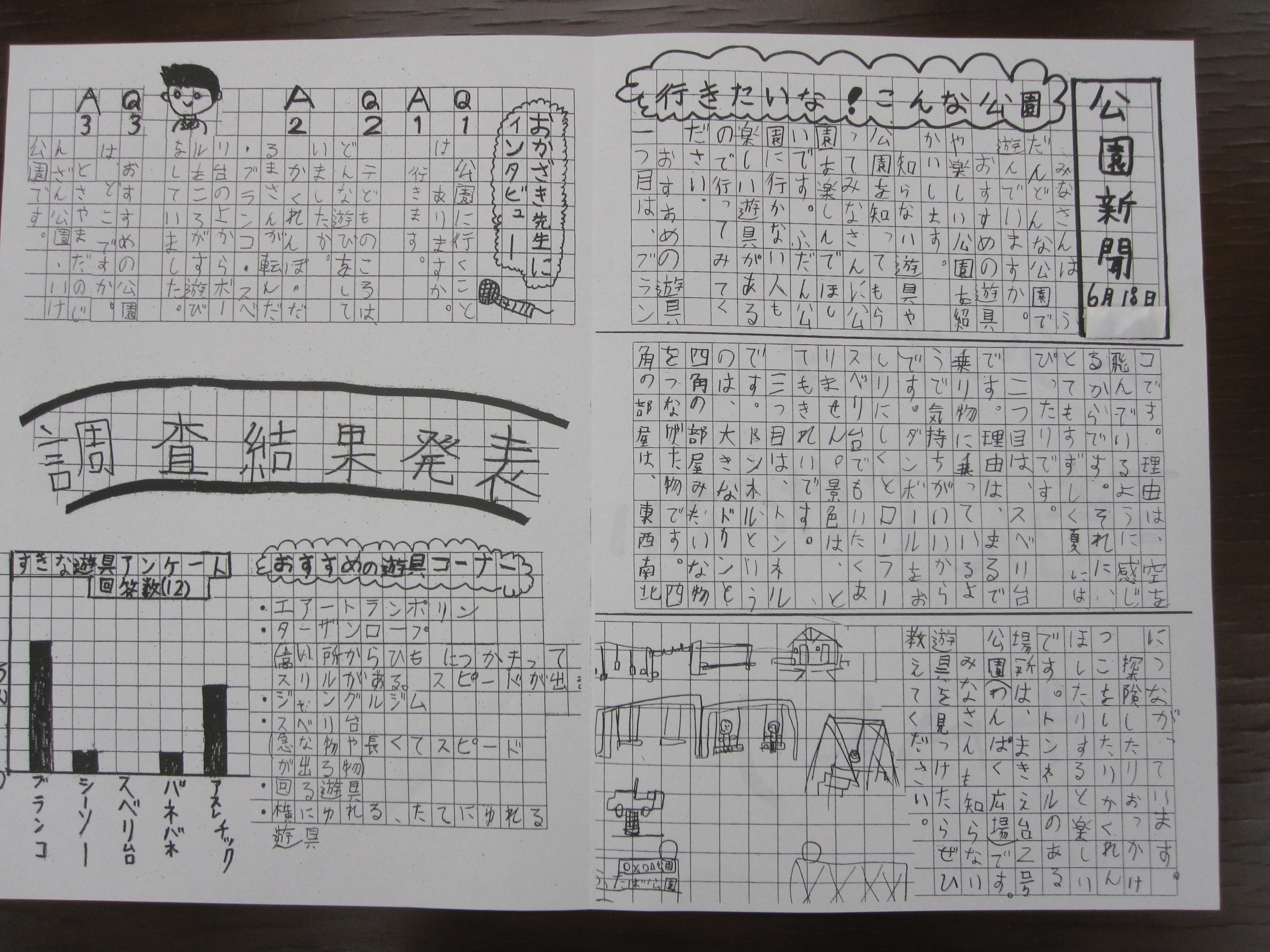

「公園新聞」発行!

小学部4年生の児童が、国語の学習で作った「公園新聞」を持ってきてくれました。

公園のおすすめ遊具や、先生へのインタビュー記事、「好きな遊具」アンケートの調査結果などが記事として書かれていました。この新聞を読むと、童心にかえり公園へ行って遊具で遊んでみたくなりました。

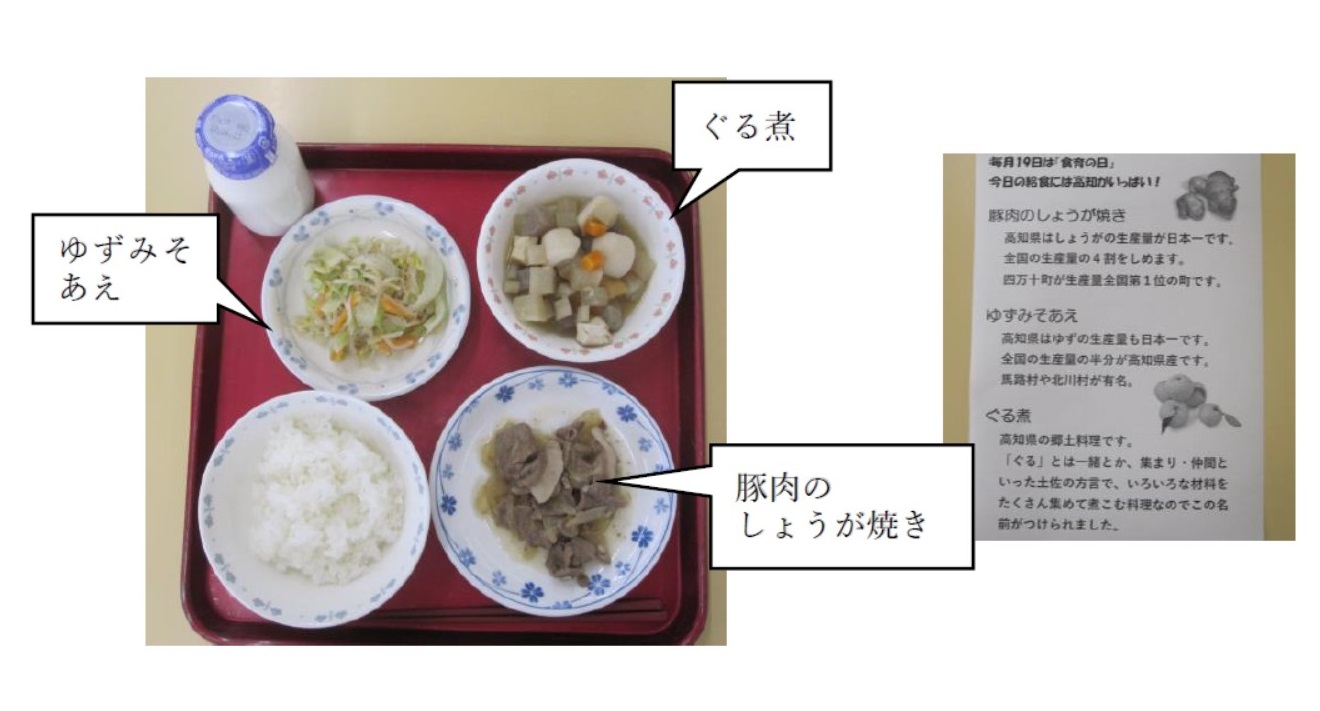

「今日の給食には高知がいっぱい!」

6月は「食育月間」、毎月19日は「食育の日」です。6月19日の給食は、高知を意識した献立「高知がいっぱい給食」でした。

栄養士さんからの給食メモが各テーブルに置かれ、それを話題に給食をいただきました。

「豚肉の生姜焼き」高知県は生姜の生産量日本一で、全国の生産量の4割を占めます。

「ゆずみそあえ」高知県はゆずの生産量も日本一です。国内の生産量の半分が高知県産です。

「ぐる煮」高知県の郷土料理です。「ぐる」とは、一緒とか、集まり・仲間といった土佐の方言で、いろいろな材料をたくさん集めて煮こむ料理なのでこの名前がつけられました。

「図画工作の作品紹介①」

小学部の廊下に、図画工作の時間に描いた絵が掲示されていました。

とても素敵な可愛い絵でしたので、紹介します。

学校には毎年たくさんの実をつけるビワの木があります。今年も甘い実をたくさんつけたビワの木を写生した弱視児童の作品です。題のつけ方にも、それぞれの児童の個性が光っています。

一筆一筆ていねいに色づけしていった様子が目に浮かびます。

びわの木 びわジャングル

びわと青空

「救急法講習会!」

日本赤十字社高知県支部の方を講師にお迎えし、教職員を対象にした救急法講習会を実施しました。今回は、心肺蘇生法、AEDを使った一次救命処置についての講習会でした。1年に1度は受ける講習ですが、知識・技術をしっかりと身に着けるよう熱心に取り組むことができていました。

講師の先生の最後のお話の中で、「救命処置に慣れないでください」という言葉がとても印象的でした。日々の健康管理や、事故が起こらないための万全の体制等、安心で安全な学校であるよう、努めていきたいと思います。

「火災避難訓練を行いました!」

6月12日(火)に火災避難訓練を実施しました。今回は、2階東の理科実験室から出火したという想定でした。火災報知機の後、出火場所と避難場所についての校内放送があり、運動場に避難しました。全員が避難後、避難時の合言葉「お・は・し・も」を確認し、水消火器での消火訓練、3階からのシューターを使った避難訓練を行いました。

安全・安心な学校を目指し、もしもの時に備えて、日頃からしっかりと防災訓練に取り組んでいきたいと思います。

小学部4年生の生徒は社会科の学習で消防署の見学にも行っており、教科書で学習したシューターを実際に体験することができ、生きた学習になりました。

「中国・四国地区盲学校弁論大会で優秀賞受賞!」

「第44回中国・四国地区盲学校弁論大会」が6月8日、松江市の島根県立盲学校で開催されました。中・四国9県の盲学校の代表者9名が7分の持ち時間で、体験発表を行いました。最優秀は、徳島県立徳島視覚支援学校の中学部2年生の生徒さんでした。本校の代表である高等部1年生の生徒さんは、上位3席に入る優秀賞(最優秀賞1名、優秀賞2名)に輝きました。引率の教員によると、練習の成果を十分に発揮し、大きな声での堂々とした発表だったそうです。お見事です!

「運動会でのご声援ありがとうございました!」

6月2日(土)の運動会には大勢の皆様にお越しいただき、ありがとうございました。

体育館いっぱいの応援の中、幼児児童生徒は日ごろの学習の成果を十分に発揮することができました。また、多くの皆様に競技にご参加いただき交流を深めるとともに、一緒に汗を流し、楽しい運動会となりました。

今年は高知黒潮ライオンズクラブから総勢11名の皆様にご参加いただき、例年に増して賑やかな運動会となりました。高知黒潮ライオンズクラブ様からは優勝旗をご寄付いただき、1点差で優勝を勝ち取った紅組団長の手には、新品の優勝旗を授与させていただきました。

運動会での一人一人の幼児児童生徒の頑張りと、チーム高知盲としての「力」をこれからの学習や学校生活に活かしていきたいと思います。ありがとうございました。

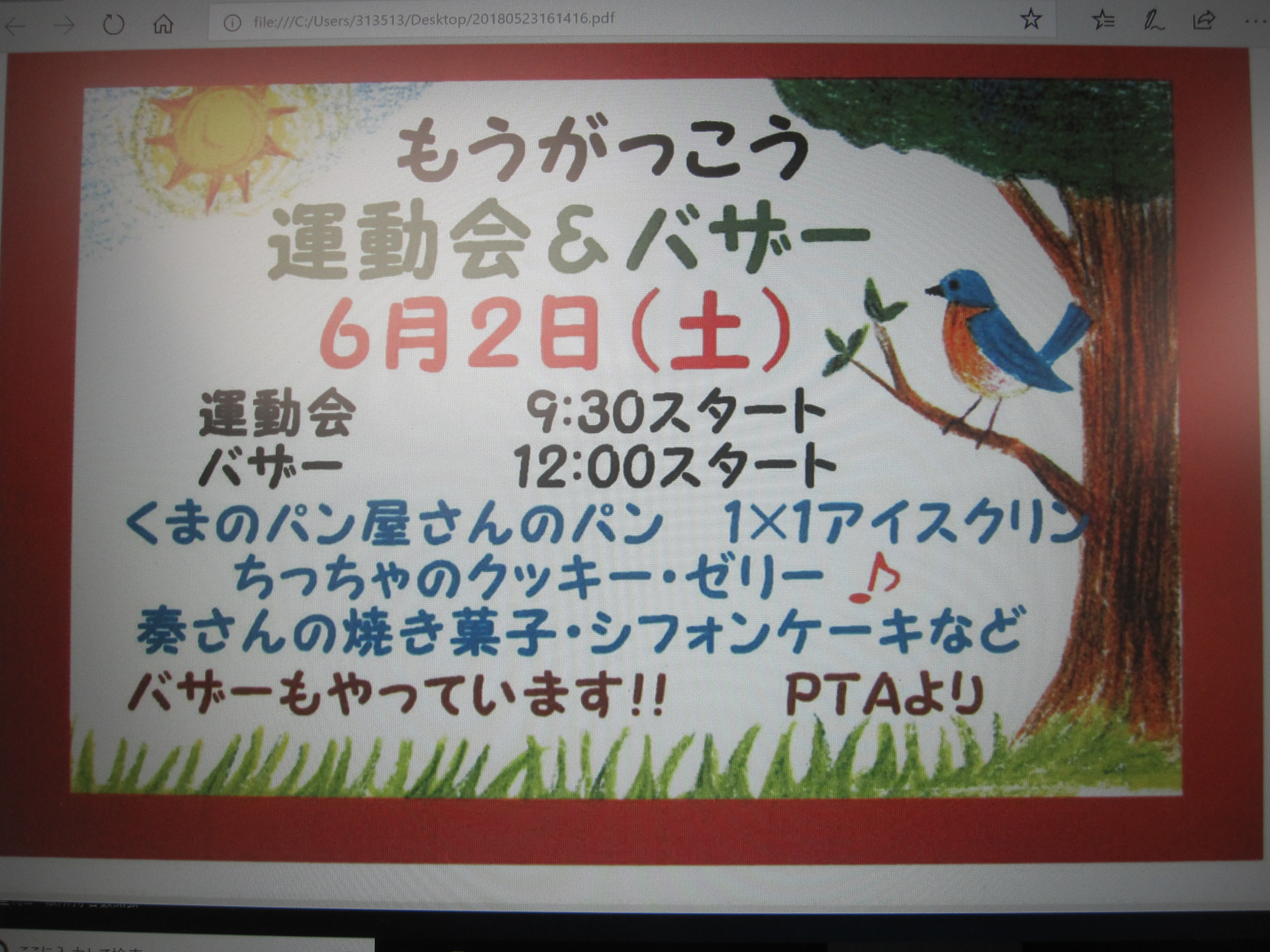

「6月2日(土)」運動会です!

今週末の運動会に向けて、練習や準備を進めています。幼稚部から高等部専攻科までの幼児児童生徒が学ぶ盲学校では、全校で取り組む数少ない全校行事の一つです。日頃の体育や自立活動で取り組んでいる学習成果を発表する場であるとともに、学校全体での交流を深める大切な行事です。全校でのフォークダンス、「盲オリンピック」や「円周リレー」などの盲学校ならではの競技も実施されます。

当日は、毎年ボウリングで交流を行っている高知黒潮ライオンズクラブの皆様にもご参加いただき、幼児児童生徒、教職員、保護者、同窓生で交流を深め、賑やかで楽しい運動会になるよう取り組んでいます。当日はPTA主催のバザーも開催されます。皆様のお越しをお待ちしています。

「高知県障害者スポーツ大会」でメダル獲得!

5月27日(日)に、第20回高知県障害者スポーツ大会が開催され、本校高等部普通科の3名の生徒が出場しました。出場種目は、陸上競技100m、50mと水泳25m自由形でした。視覚障害の部のそれぞれの障害区分で3名とも1位の成績を収め、メダルを獲得することができました。競技後の3名の生徒の表情は達成感・充実感があふれるとともに、更に記録向上を目指したいという意欲も見られました。

「学ぼうさい」の取材を受けました!

本校の防災教育の取組について、RKCテレビ「eye+スーパー」の「学ぼうさい」の取材を受けました。

昨年度「高校生津波サミット」や、「東日本震災地への視察」等に参加して、防災活動に取り組んできた高等部の2名の生徒の授業風景や、インタビュー、視覚障害者への支援方法等についての取材でした。

インタビューを受けた生徒は、緊張した様子でしたが、自分たちが頑張ってきた取組を紹介していただく機会に恵まれ、張り切っていました。

5月30日(水)のRKCテレビ「eye+スーパー」の「学ぼうさい」のコーナー(15:50~16:45の間の5分程度)で放送予定です。ぜひ、ご覧になってください。

平成30年度中国・四国地区盲学校PTA連合会並びに合同研究協議会

平成30年度中国・四国地区盲学校PTA連合会並びに合同研究協議会が5月15、16日の2日間、島根県で開催され、本校から3名(PTA会長、PTA副会長、学校長)が出席しました。